美國自然曆史博物館:博物館的未來将延伸至館界之外

美國自然曆史博物館

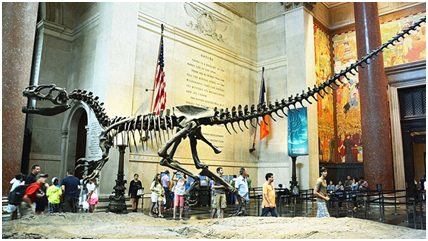

一直以來,美國自然曆史博物館都是紐約城内最受歡迎的景點之一。每年接待觀衆約500萬人,與20世紀90年代相比增加了300萬人,它與附近的大都會藝術博物館一起位列全球最受歡迎的10大博物館。根據博物館的現任館長Ellen Futter介紹,該博物館在全美家庭觀衆最喜愛的景點中僅次于迪斯尼世界和迪斯尼樂園。

盡管門前人流如織,博物館仍然非常重視吸引校園以外的觀衆。

“過去,人們認為參觀像我們這樣的博物館可能一次就足夠了。他們過來、參觀,然後回家,”Futter說道,“如今的觀衆在參觀之前就與我們建立了聯系。他們來到博物館,參觀的過程充滿了驚喜。回到家後,無論他們身處何方,都會繼續參與我們的活動。”

如今的自然曆史博物館已發展成為一家龐大的機構,每年舉辦多種外延活動。博物館利用應用軟件、社交媒體和教育項目潛移默化地延伸其影響力。至今已有10萬多人通過Coursera平台注冊了博物館的免費在線課程。許多目标觀衆本身就是教師,他們也會就科學、自然曆史以及今日環境挑戰等話題教育世界各地的學生(自然曆史博物館也成為世界上首家啟動了自身的博士項目的博物館,最近還獲許為教師啟動了碩士計劃)。博物館為紐約市的觀衆推出了多樣的活動,包括如何理解氣候變化的研讨會,如何在某個雞尾酒會以及類似的場合向其他人推介科學。

如今,移動應用軟件在博物館對外聯結觀衆,教育學習方面發揮着重要作用。“博物館一大挑戰就是你會看到許多很不錯的東西,但是你卻沒法找到更多有關的信息,”自然曆史博物館數字運營主管Catherine Devine表示。

博物館展覽部工作人員為某些展覽制作了app,比如“毒藥的威力”遊戲,讓用戶能夠探索去年舉辦的一個特展中的一些中毒案例。博物館的數字與技術人員與外部機構合作,開發了博物館導覽app的2.0版——“探索者”,為展覽添加了許多互動元素,觀衆無論是在博物館或在家都可以使用。然而,迄今為止最受歡迎的一款app則是有關世界級恐龍展的一些基本探索。随着時間推移,自然曆史博物館也希望能讓更多的公衆看到更多的藏品,而如今博物館3300萬藏品中隻有極少部分在展出。

美國自然曆史博物館并不是唯一一家利用數字技術的博物館。紐約當代藝術博物館的藝術實驗室app讓人們有機會仿照著名藝術家的風格創建自己的藝術作品。去年9月,紐約時報稱贊大都會藝術博物館的新app本身就是一件藝術品,該應用程序的開發目的在于“與那些博物館内外的觀衆實現互動,并供觀衆娛樂。”博物館的Instagram賬戶去年赢得了威比獎(Webby Awards,是由國際數字藝術與科學學院主辦,評選全球最佳網站的獎項)。而華盛頓的史密森機構開啟了對其所藏的1.37億件藏品進行數字化的漫漫長路,如今隻完成了1%。為了讓公衆能享用該博物館最受歡迎的藏品,博物館向前邁進一步,借助了3D掃描技術來實現目标。

大部分博物館都認同,他們的教育職責在現代社會顯得尤為重要,所以必須不斷發展以适應這些需求,這也是美國博物館聯盟未來中心所發布的報告中所倡議的内容。因為人們越來越意識到,教育部門必須培養兒童在真實世界中的分析、創新和批判性思維的能力,而不是強迫他們識記和照搬書本内容。

當然,博物館并不僅僅隻在圍牆之外做出了努力。美國自然曆史博物館如今正投入3.25億美元,用于建設科研與教育的新大樓。Futter表示新大樓的設計基于這樣的理念,觀衆将“順利地從博物館參觀過渡到在線參與” 。

Futter繼續介紹說:“每個人都可以成為博物館的觀衆,無論他們身在何處,或是一天中的任何時間,不管是在中國,或者在紐約市的某棟高樓中,這一點非常重要。我們正在考慮将博物館的參觀打造成可以在不同的媒介上反複跳轉的無縫鍊接體系,這令人非常振奮。”

(謝穎 譯自fastcoexist.com網站)