構建意義——建築如何影響我們的博物館體驗

德國柏林新博物館的内部裝飾

今日的博物館建築已不再追求标新立異與試驗性的風格,正成為城市景觀中不可缺失的風景。同時,博物館對觀衆參與也更加重視,這意味着博物館建築在設計之初作為藏品安家之所的功能面臨重大挑戰。但是,建築如何影響我們的博物館體驗?這些建築不僅本身充滿美感,還有空間布局的方式另辟蹊徑,它們通過搭建展廳之間的聯系來影響我們的參觀方式,通過構建藏品之間的聯系來影響我們解讀藏品的方式,通過架起觀衆之間的橋梁轉而影響他們關注彼此的方式。正如博物館專家Andrea Witcomb所說,通過發揮上述潛能,博物館建築在意義創建方面發揮着重要作用,為展陳内容提供了更為明确和理性的信息。

博物館建築為展陳增添意義

在裝潢一新的牛津大學阿什莫林博物館,由Rick Mather 設計的新建築激發人們探索藏品欣賞的新方式。該博物館的一個新展主題鎖定“跨文化、跨時空”,其背後的意圖就是為了強調了文化之間的聯系與影響而非着眼于不同之處,觀衆通過空間和展品的互動關系就能感受到這一主題。盡管大部分的展廳都有其所針對的特定時期或主題,但陳列空間的建築結構,特别是新老建築之間的銜接,玻璃牆和欄杆之間巨大的視覺軸線和開闊遠景,都強調了跨越時空與距離的不同文化的内在聯系,使觀衆化身積極的讀者,從展品、建築原材料,到建築中各種技術與設計中找到聯系與交流的結點。

擴建後的阿什莫林博物館内景

在瑞士納沙泰爾的拉坦諾博物館(Laténium),獨特的物理結構和空間形式使觀衆可以體驗“時空的穿越”。觀衆從象征着中世紀的斜坡起步,通過垂直布置的展廳來到了史前時代,他們像考古學家一樣按照相反的順序探索不同的時間層。展廳與樓層之間的開放性又營造了一種自由流動的空間,以及視覺上的連續感,讓觀衆得以從不同曆史時期的角度來關注展覽,感受到時間的連續性以及年代劃分的相對性,并意識到我們是通過當下的角度來看待過去。

拉坦諾博物館内景

在建築師Daniel Libeskind看來,柏林猶太人博物館的建築所肩負的任務就是通過建築來講述這座城市記憶的故事。不落俗套的空間結構既不鼓勵觀衆按照既定的模式解讀該建築,也不打算通過觀衆在空間内的移動來構建意義。相反,具有深遠影響的曆史事件被濃縮在一個單一的封閉通道内,比如“流亡花園”和“大屠殺塔”事件的展覽分别位于通道的末端,為觀衆創造了一個強烈的、充滿神秘感的空間體驗。

柏林猶太人博物館鳥瞰圖

現代城市本身的視覺體驗也逐漸地成為了博物館參觀不可或缺的風景。比利時安特衛普的河邊博物館在不同的樓層根據該城市曆史有關的不同主題來設置展覽。這些陳列與透明的旋轉空間分隔開來,組成了一條從入口到頂層的連貫路線,被稱作“河邊博物館大道”,設計師的想法是觀衆可以通過這條通道縱向地觀賞這座城市的美景:每一層,随着視野範圍成90度轉移,觀衆可以欣賞安特衛普不同的景觀,而在頂樓時,則各方風景盡收眼底。

從河邊博物館内遠觀安特衛普

博物館建築激發身臨其境的體驗

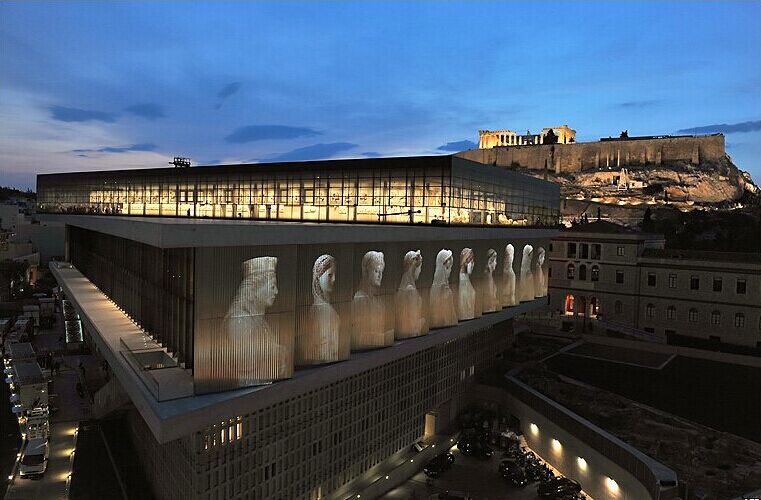

在新建的雅典衛城博物館,城市與這座博物館的視覺關系充滿了象征性的意義,同時也為博物館的展覽奠定了知識架構。連續的展陳空間之間僅能窺探到有限的景觀,與之形成對比的是,越接近館外,越接近現代和古城,視野則變得更加開闊。觀衆在不同的展廳層都可看到融為一體的古代遺迹的考古發掘遺址和建築地基,從而形成系統的感官體驗,而在頂層的透明展廳還可遠觀帕特農神廟,這也成為了博物館的一個主要的展覽。視覺體驗、建築物的結構和物體在空間的位置這些本身就組成了體驗的元素,給衛城博物館帶來了一種流動感:仿佛登上了山丘,在帕特農神廟周圍漫步,在雕塑中徜徉。欣賞建築的過程因此變成了一種身體親曆的體驗,觀衆得以将對曆史的觀感與當下結合,在對時間維度理解的基礎上又增強了對雅典衛城的空間體驗感。

雅典衛城博物館

如果說在上述案例中,建築主要通過空間與物體的布局來表現,那麼柏林的新博物館建築則通過建築的物理形式提升博物館的情感影響力。博物館經由David Chipperfield修複後,不僅通過藏品來反映曆史,還制作了一個叫做“時間的多元性”的裝置作品。該作品展示了博物館建築的曆史:從最初的繪畫與壁畫裝飾,到現在經過部分重建的牆面,以及二戰中受損的痕迹。

博物館建築豐富博物館的社會性

觀衆可通過建築構建博物館的意義,除此以外,博物館建築還可以将觀衆聚在一起,利用城市空間的運作方式來豐富博物館的社交維度。倫敦泰特現代博物館的Herzog&de Meuron建築工作室特意将渦輪大廳的主開放空間置空,在大樓裡創建了一個公共的空間,與内部展廳相比,這個大廳能更好地連接博物館外的空間。由館長Nicholas Serota設計的“廊式街道”,被認為是當代博物館包容性與可及性的象征。

泰特現代博物館内景

另外一個博物館利用社交空間進行闡釋的案例就是德國慕尼黑的現代藝術博物館。博物館中心是一個帶有天窗的圓形大廳,觀衆可以由此進入到大樓的不同地方。同時,大廳為展廳和外部空間創建了視覺聯系,大廳也因此成為了博物館統一的視覺空間,以及觀衆流動與會面的地點。

慕尼黑現代藝術博物館内景

随着博物館的社會職責不斷變化,以及博物館學理念和策展研究方法不斷改進,博物館建築也發生着變化。新的觀點認為:博物館建築有利于推動博物館從單一的意義轉向開放式的叙事,增強觀衆的體驗和探索意識,變為挑戰既有闡釋、激發新思潮的舞台,從而增強博物館作為社交場所的功能。

(本文作者Kali Tzortzi,派圖拉斯大學博物館學助教、雅典大學博物館學講師,謝穎譯自《ICOM新聞》2015年9月刊)