美國博物館聯盟趨勢觀察2017(一)

美國博物館聯盟自2012年始,已連續6年發布《趨勢觀察》預測報告,在全球博物館界引起了強烈反響。這些報告基于未來博物館中心的研究成果對博物館界的新趨勢進行預測,介紹了趨勢的發展,給社會和博物館帶來的影響和博物館的應用案例,并對博物館如何應對提供了建議。2017年的《趨勢觀察》報告闡述了包括同理心(Empathy)、刑事司法改革、人工智能、移民與難民和敏捷設計(Agile Design)在内的影響未來的五大趨勢。

趨勢一、換位思考——彌補缺失的同理心

“人們總在談論聯邦赤字。但我認為,更應該關注的是我們缺失的同理心,一種為對方設身處地着想的能力;我們需要站在那些和我們不同的人的立場上去看待世界,比如饑寒交迫的孩子、失業的鋼鐵工人、為您打掃房間的移民婦女等。”——美國總統巴拉克•奧巴馬

同理心是哺乳動物的本能,這一基本功能在神經化學機制作用下有助于我們建立相互關系。同理心促進社會的聯系,使我們團結在一起,為人們提供了遵守社會規範、相互建立信任的生物學基礎。在當今人類正迫切需要增進相互理解的時候,全球範圍内的研究人員都記錄了人類的這一重要能力正在弱化的現象,這一消息不免令人沮喪。然而,好消息是,正如身體的創傷可以愈合一樣,我們可以通過心理訓練來增強弱化的同理心。博物館所具有的内在優勢可以讓其成為同理心的有效引擎,幫助人們理解“他者”,從而鞏固社會關系。

對社會和博物館的影響

同理心在公民參與和民主運作方面發揮着重要作用。針對諸如流浪人口、貧窮、失業、收入不平等等社會問題的處理,公民與決策者是否具備換位思考的能力,這一點影響極為深遠。對最底層社會成員的同理心可以引導我們擯棄嚴苛的政策,采取基于人的價值與尊嚴的解決措施。

一直以來,博物館力求向社會展示它們貢獻的實際利益,且已有證據顯示,博物館所采用的浸入式講故事的方法有利于培養同理心。據美國《綜合社會調查報告》的數據分析顯示,參觀博物館等其他一些藝術活動有利于提高人們的公民參與度、容忍度和無私奉獻精神。2013年,研究人員對開館不久的水晶橋美國藝術博物館所接待的校外參觀活動進行了調研。研究發現,即便隻參觀過一次博物館,學生們不僅表現出更多的“曆史同理心”,而且容忍度也得到顯著提升。由于包括同理心在内的社交情感能力影響着教育與人生的遠期發展,因此博物館可以利用這點向社會宣傳博物館的重要意義:博物館通過培育同理心增進了社區的情感聯系,提升了社區的教育效果,促進了社區的經濟發展。

給博物館的建議

• 除了向公衆提供事實與闡釋原由的能力外,博物館還需評估自身在培育同理心和其他情感技能方面的作為。對于那些深受壓力與暴力摧殘的社區而言,博物館這一優勢顯得尤為重要;對于那些握有權力的觀衆而言,無論他們身為父母、政客、教師或警察,同理心都是一項重要技能。

• 創造和諧的環境以促進陌生人之間的對話,讓背景不同的群體開啟有意義的交流。正如同理心博物館創始人羅曼•柯茲納裡奇(Roman Krznaric)的觀點,“摒除對别人的偏見和先入為主的想法,最好的一個方法就是與陌生人聊天。”

• 請關注最近博物館界發起的“機構同理心”運動。2014年美國博物館聯盟年會上,一群博物館專業人士在一場小組會議中獲得靈感,開啟了“同理心博物館”合作項目,以探讨機構行為如何體現同理心。他們認為,“正如一個具有同理心的人會對另外一群人或某個人的思想、情感和體驗産生共鳴一樣,一個具有同理心的博物館與社區聯系非常緊密,它對社區的價值、需求與挑戰十分了解。”

博物館案例

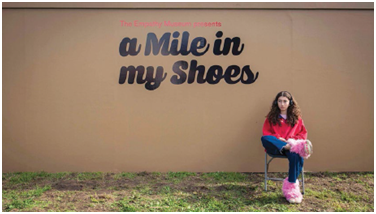

同理心博物館的移動裝置“穿上我的鞋步行一英裡”

• 2015年,為了培養觀衆設身處地為他人着想的能力,藝術家Clare Patey和哲學家羅曼•柯茲納裡奇建立了世界上第一座同理心博物館。博物館的一個開館展覽就隻有一個移動裝置“穿上我的鞋步行一英裡”。這是一個“互動鞋店”,展覽邀請觀衆穿上其他人的鞋走一英裡,同時傾聽鞋的主人講述他們的人生故事。

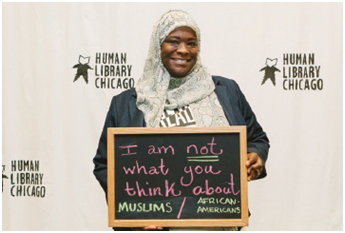

人類圖書館項目在芝加哥

• 人類圖書館是一個巡回項目,它将真實的人暫時租借給“讀者”,讓雙方展開對話從而消除彼此的刻闆印象和偏見。項目開辟了一個安全的空間,人們可以在此與那些他們在生活中不相識的人進行一對一的交流,從而促進相互之間的理解。參與交流的人可能是一個單親母親、一位警察、某個流浪漢或遭遇過性侵的人,身份各異。自2000年建立以來,人類圖書館已經巡回70多個國家,在許多博物館落戶,其中包括芝加哥的美國國家老兵藝術博物館、倫敦的同理心博物館、渥太華的加拿大戰争博物館、雅典的貝納基博物館(Benaki Museum)和英國的凱文葛羅夫美術館(Kelvingrove Art Gallery)。

• 失戀博物館除了在克羅地亞薩格勒布和洛杉矶開設分館外,還有一個動态的網站。博物館講述了“你們、我們以及我們如何相愛與分開的故事”。博物館鼓勵公衆捐贈與失戀有關的物品及講述相關的故事,這一全世界人類共有的體驗将不同地點、時代與文化的人們聯系起來。策展研究人員通過這些講述了相愛與分手故事的收藏,讓觀衆踏上了一次“體驗同理心的世界之旅”。在忏悔區,博物館鼓勵觀衆分享各自的經曆,并對各自失敗的戀愛關系進行反思。博物館利用創新的方法讓人們的傷痛得以治愈。

• 阿馬爾•巴克斯(Amar C. Bakshi)與共享工作室的藝術家們一起将一些廢棄集裝箱改造成一個個“入口”,利用浸入式視聽設備讓世界各地的陌生人彙聚一堂。第一個入口将紐約與德黑蘭的市民聯系起來,利用提示問題引導人們探讨他們之間相同的人性,比如“什麼會讓明天變得更好?”等等。自2014年項目發布以來,這些“入口”已經持續為華盛頓特區、古巴哈瓦那和阿富汗赫拉特等地的人們建立了聯系。衆籌網站平台Kickstarter為他們的想法提供了資金,創始人在訓練營向人們解釋了他們創建“入口”的動機:“如果我們不再與不同的人們進行有意義地交流,我們理解他人的能力就會削弱,階層、種族與身份不同的人群之間的隔閡将會加深。”

趨勢二、讓公正傳承——民權的未來

放眼全球,人們正對現有的體制如何制造或不斷延續各種不公平現象産生了質疑,開始重新審視司法制度的意義。比如,美國正反思其刑事司法體系,并嚴格審查美國的法律、執法、量刑、監獄以及針對刑滿人員的政策正如何破壞社會的穩定。人們認為司法體系存在偏見,社會抗議不斷湧現;社交媒體日新月異,使得一切變得更為透明、更加普及;公衆對财富不公平加劇的擔憂,以及社會經濟階層流動性不足,這些力量推動了上述現象的産生。這些變革力量推動了社區的誕生,而社區又被這些力量撕裂。博物館作為社區的服務者,除了幫助社會了解民權未來發展方向,還可以趁機反思他們将如何結合社區的權力、安全與秩序的現狀來運營機構。

對社會和博物館的影響

刑事司法改革是幫助遭遇沖突的社會重建法律秩序的重要手段,受國際社會普遍重視。這些改革必須尊重人權,改變公衆對執法部門的印象,并對警務與監獄工作做出針對性的調整。

現有司法體系的不公所導緻的經濟、文化和政治餘波給博物館社區帶來了沖擊。越來越多的人們要求博物館在處理這些緊張關系中發揮作用,為社會公正進行呼籲,充當對話的平台、創傷愈合的場所。

給博物館的建議

• 博物館舉辦展覽和活動,探讨有關刑事司法的議題。為公衆與監獄犯罪人員或刑滿釋放人員建立聯系,從而促進雙方相互理解以及培育同理心。不再袖手旁觀,對現有體制的負面影響和改革效果表明立場。

• 博物館需檢查本館的招聘政策,特别是針對雇員的犯罪記錄背景調查。美國聯邦政府和150多個市鎮通過了一項“禁止詢問犯罪記錄(Ban the Box)”的政策和“機會均等”公平就業法,禁止雇傭機構在招聘初期詢問申請人的刑事記錄。即便博物館所在的城市或郡縣沒有采用該政策,那麼博物館可以主動地宣誓,将不會在招聘初期使用以前的犯罪記錄來淘汰某些應聘者。博物館可以選擇主動幫助刑滿釋放人員,為他們提供工作培訓和就業機會,同時鼓勵他們申請博物館的工作崗位。

• 重新檢查安全措施,了解相關的政策或步驟是否會給某些觀衆造成威脅或排斥部分觀衆。

博物館案例

• 東州監獄博物館的展覽“今日監獄:大監禁時代産生的問題”,摒棄了以往對監獄改革中立的曆史立場。展覽開篇是400号字體印刷的一句總結——“大規模監禁收效甚微”,接着播放了兩黨對改革的立場聲明。在展覽中,觀衆被詢問他們是否有過違法行為,如果有,留下一份筆供。員工們認為這個展覽呼喚人們的同理心,讓觀衆意識到他們将如何影響美國的刑事司法體系。

• 1877年至1950年間,美國南方12州的4000多名非洲裔美國人曾遭受私刑,“公正司法倡議”行動正在尋找他們遭受私刑的所在地,并把這些地址記錄下來,設為紀念地。該倡議計劃創建一個紀念博物館,館名叫做“從奴隸制到大規模監禁”,将于2017年開館。4000多位遇難者的姓名将被刻在多個水泥石柱上,每個石柱代表了美國曾經動用私刑的小鎮。全美各縣都可以獲得并展出代表本縣水泥石柱的複制品。這些裝置将揭示私刑、死刑現在的量刑情況和大規模監禁之間的曆史聯系。

• 位于南非約翰内斯堡的憲法山博物館曾是一座監獄,監獄裡曾關押過許多著名的犯人,包括民權活動家納爾遜•曼德拉、英雄甘地、喬?斯洛沃(Joe Slovo)、艾伯蒂娜•西蘇魯(Albertina Sisulu)和曼德拉前妻溫妮•曼德拉。博物館講述的故事提醒觀衆,司法體系如何被用來壓迫群衆、維持現狀,展覽另一方面也體現了維權行動的力量。這座博物館如今仍發揮着功能,也是南非憲法法院所在地,這所當地的最高法院負責捍衛所有公民的權利。

“提高關注項目”中,學生們正在完成克拉克藝術研究所布置的寫作任務

• 馬薩諸塞州威廉斯鎮的斯特林與弗朗斯•克拉克藝術研究所(Sterling and Francine Clark Art Institute)與伯克希爾縣少年法庭合作,推出了為高中學生提供替代性處罰方案的“提高關注:回應藝術需要自我表達”項目。在5周多的時間裡,參加活動的青年人參與不同的小組活動,包括寫作、自我意識覺醒訓練、展廳參觀和讨論,将藝術作為檢查他們人生和提高潛力的催化劑。自2006年該項目誕生以來,該項目已經為120多位青年人提供了服務,記錄顯示這些學生行為表現出較大改觀,他們對自身和藝術的态度都得到了改善。

(未完待續)

(伊麗莎白•梅裡特/著,謝穎/編譯)