-

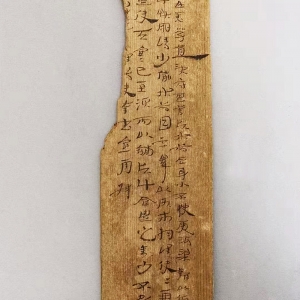

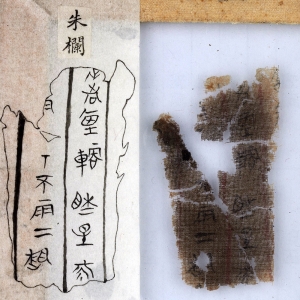

战国,绢本,纵4.5厘米,横2.5厘米。1942年湖南长沙子弹库战国楚墓出土。湖南省博物馆藏。

-

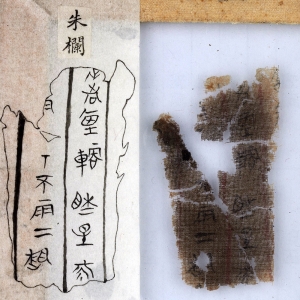

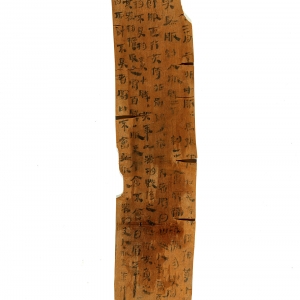

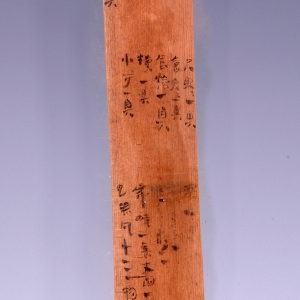

云梦睡虎地发掘战国末年至秦代的墓葬十二座,其中十一号墓出土秦简一千余支,内容大部分是秦的法律和文书。简文书法质朴秀朗,字形长短方圆不拘,显得既节奏明快,又平稳朴实。字体篆隶相杂。

-

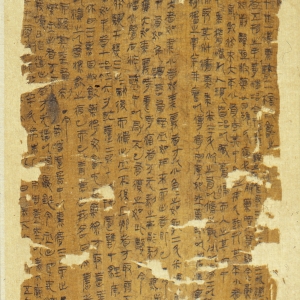

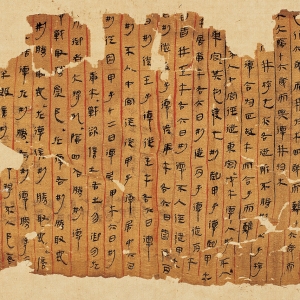

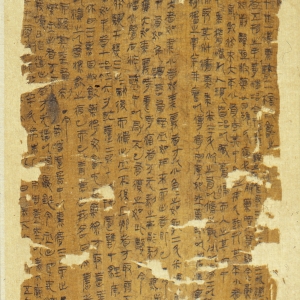

《五十二病方》的产生年代应早于《黄帝内经》的纂成时期,是我国现已发现的最古医方。书写字体为点画平直化的秦篆,既有篆书韵味,又有隶书风格,是篆书与隶书之间的过渡形态,其中还有不少字形与楚简文字非常接近。《五十二病方》的发现大大拓展了我们对西汉书法整体面貌的固有印象。

-

西汉,绢本 ,纵21.5厘米,横14厘米。1973年湖南长沙马王堆三号汉墓出土。 湖南省博物馆藏。

-

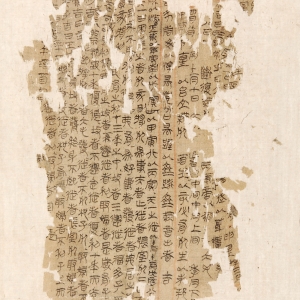

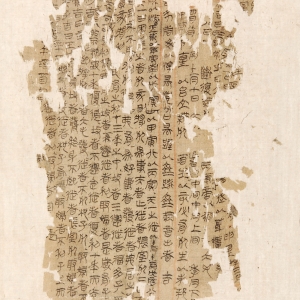

西汉 绢本 7205-7:纵24厘米,横12厘米。 1973年湖南长沙马王堆三号汉墓出土 。湖南省博物馆藏

-

西汉 绢本 纵23.5厘米,横11厘米 1973年湖南长沙马王堆三号汉墓出土 湖南省博物馆藏。 共47行,约3000字。开篇处有长条形墨丁。其内容与通行本《系辞》基本相同,但不分上下篇。为《周易•系辞》最早的抄本之一。

-

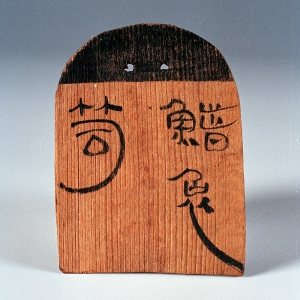

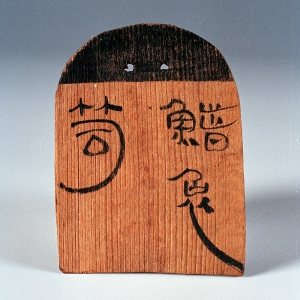

西汉 木牌 长8~9.5厘米,宽5.5~6.5厘米 1973年湖南省长沙市马王堆一号汉墓出土 湖南省博物馆

-

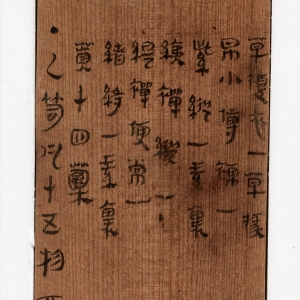

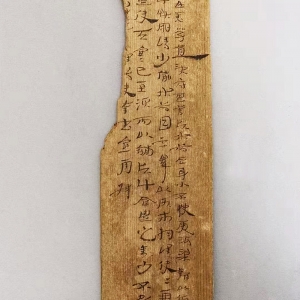

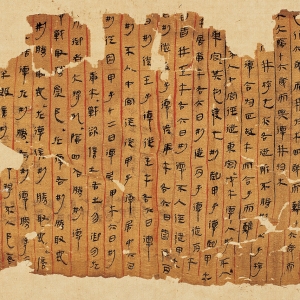

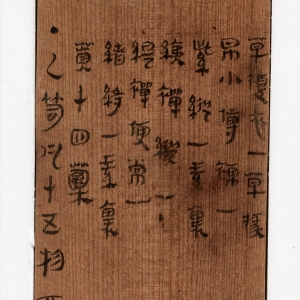

西汉文帝十二年 竹简、木牍 长17.1~28厘米,宽0.8~6厘米 1973年湖南省长沙市马王堆三号汉墓出土 湖南省博物馆藏。 遣策是用来记录随葬品的名称、数量等的简牍。书写遣策不同于抄写官方文书,一般不会太拘谨。从马王堆三号墓遣策的书写风格来看,书手的书写状态较为轻松自然,笔画与笔画之间时常出现连笔,有的字形已经呈现出了浓厚的行书笔调。

-

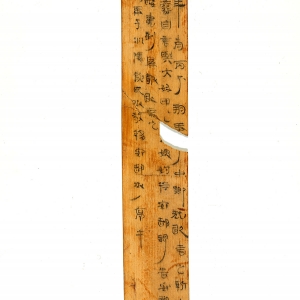

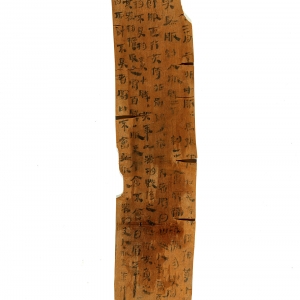

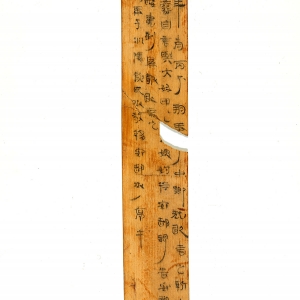

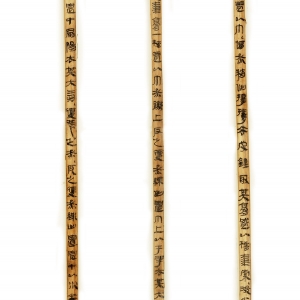

西汉文帝前元七年, 木牍, 长14.8~23.2厘米,宽3.15~5.7厘米,厚0.4厘米。 1993年湖北省荆州高台18号墓出土, 荆州博物馆藏。该墓为江陵地区一座比较特殊的西汉早期墓葬,出土器物兼具秦文化与楚文化的某些特征。共出土木牍4块,保存较好,颜色金黄,字迹清晰,背面有丝绸捆绑的痕迹。牍甲为江陵丞给死者前往安都签发的“路签”,牍乙为死者给地君的“报道书”,牍丙为“告地书”,据内容来看,墓主为新安人,名燕,是一名寡妇,牍丁为“遣策”。简书圆转笔画较多,个别字拉长末笔,富于章法,单件简牍均可视为一件完整的作品。

-

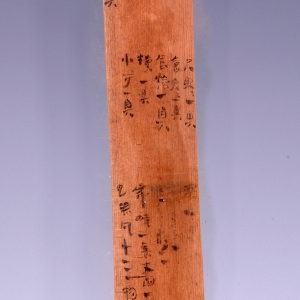

江陵凤凰山十号墓共出土木牍六片,除一片单面有字外,其余均两面有字。字皆墨书隶体,用笔略肥,有的比较规整,有的则有草书笔意。

-

汉景帝四年, 木牍, 长22.8厘米,宽4.3厘米,厚0.2厘米, 1973年湖北江陵凤凰山十号墓出土, 荆州博物馆藏。

-

约汉文帝后元二年,竹简,长23.3~27.4厘米,宽0.5~0.7厘米, 1999年湖南省沅陵县虎溪山一号汉墓出土。 湖南省文物考古研究所藏 出土竹简约1000余枚。该墓墓主为长沙王吴臣之子吴阳,系第一代沅陵侯(前187—前162年在位)。简文初步分为黄簿、食谱、日书等三类。字形总体上以隶书为主,字形规整有序。笔画与笔画之间时有连带,且提按幅度较大,显得生动活泼。

-

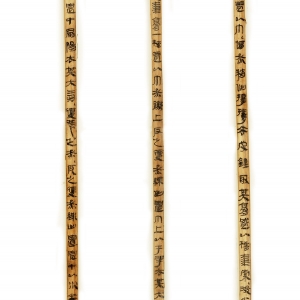

西汉 木简牍 长11.7~23.5厘米,宽1~6厘米,厚0.3~1.4厘米 1973年甘肃金塔汉代肩水金关遗址、莫当隧及布肯托尼出土 甘肃简牍博物馆藏 1930年,肩水金关遗址出土汉简7百余枚,1973年再次发掘出土汉简1万余枚,包括了大量出入关文书和军事屯戍的记载。肩水金关简牍的书写年代,最早与最晚之间相差数百年,包含了如小篆、古隶、八分、章草、今草等各类书体。