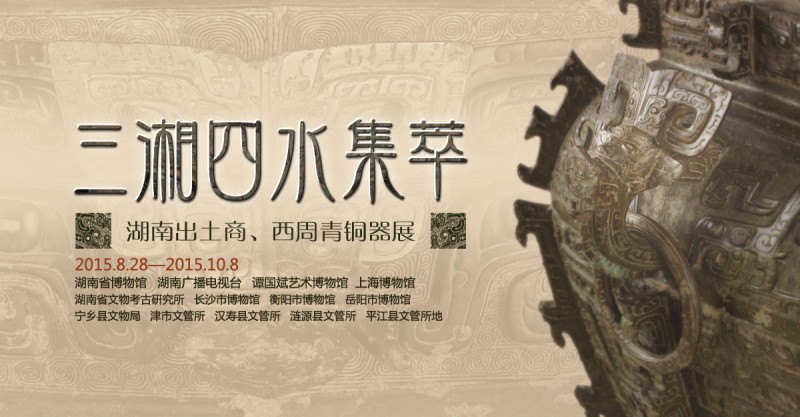

“三湘四水集萃:湖南出土商、西周青銅器展”展覽預告

湖南是中國南方發現商周青銅器最多和最重要的地區之一,出土地點遍及三湘四水。作為中國古代青銅文化的重要組成部分,湖南出土的商周青銅器有其獨具地域特色的器物特征和曆史内涵,件件堪稱古代青銅藝術寶庫中的精品。為了向公衆展示湖南地區豐富多彩的青銅文化,湖南省博物館聯合湖南廣播電視台、譚國斌藝術博物館、上海博物館等機構共同舉辦的“三湘四水集萃:湖南出土商、西周青銅器展”将于2015年8月28日—10月8日在譚國斌藝術博物館隆重展出。展覽将以物追古,以青銅溯源,讓世人感受傳承不朽的文化遺産和傳統。

本次展覽所展出的展品,或造型詭異奇特,或裝飾精美絕倫,具有極高的藝術價值,能給觀衆帶來獨特的藝術享受。其中包括:2014年備受全球矚目,掀起“國寶歸湘”熱潮,并最終身蓋合一、圓滿歸湘的“罍王”——皿方罍;以超大體量和誇張紋飾而聞名于世的“铙王”——象紋獸面紋大铙;有着“瓿王”美譽的獸面紋銅瓿;國内唯一一件商代豬形祭祀酒器青銅豕尊;商周青銅器中唯一一件以人面紋為裝飾的方鼎等,都将在此次展覽中得以全面展現。

部分重點展品賞析

1. 皿方罍

商晚期至西周早期

通高88,口長26.1,口寬21.6厘米

1919年湖南省桃源縣出土

湖南省博物館藏

皿方罍是一件充滿傳奇色彩的青銅器。其蓋為四阿形,中央有四阿形紐。器身為高領,圓肩斂腹,高圈足。器身飾獸面紋,領與足飾小鳥紋,肩飾夔紋,肩上飾卷角羊首銜環,垂環飾斜角雲紋,腹下正面有鼻,鼻上有獸首,自頂至足,有8道高高突起的勾形扉棱,通體花紋都有細膩的雷紋襯地,十分精緻。器蓋鑄有“皿而全作父己尊彜”八字銘文,器身則鑄有“皿作父己尊彜”六字銘文。整器集立雕、浮雕、線雕于一身,造型莊重高峻。

皿方罍堪稱“罍中之王”,這是一件曆經坎坷的國寶。1919年,皿方罍被桃源水田鄉的農民無意中發現。1924年,一位的石姓商人看到了器身,出高價購買。從此,皿方罍蓋、身分離近百年。後來器蓋被農民的兒子抵作學費。皿方罍器蓋經過輾轉,于1956年由湖南省博物館保存至今。而皿方罍器身則出了國境,在法國、日本、美國等地流轉,直至2001年才出現在紐約的佳士得亞洲藝術品拍賣會上。2014年,皿方罍器身再次現身佳士得,湖南省委、省政府運籌帷幄,文博界、企業界和收藏界代表組團赴紐約進行洽購,經過艱苦談判,2014年3月19日雙方達成了洽購協議,皿方罍器身回歸家鄉,實現了蓋身合一。皿方罍的回歸創造了一種海外文物回歸的新模式。

2. 人面紋方鼎

商

高38.5厘米,長29.3厘米,寬23.7厘米

1959 年甯鄉縣黃材寨子山出土

湖南省博物館藏

該器是現有商周青銅器中唯一一件以人面為飾的方鼎。器身四面浮雕四個人面,濃眉大眼,高鼻梁,凸顴骨,寬嘴緊閉,表情莊重。額上有曲折形小角,腮兩側置獸爪。器内側近口處有銘文“大禾”二字。商、周青銅器以獸面紋作主題紋飾較為常見,人面紋飾較為稀有珍貴,此鼎以四個相同的人面紋裝飾器體的主要部位,更加奇特。

3.豕尊

商

通長72厘米、通高40厘米,重19.75千克

1981年湖南湘潭縣船形山出土

湖南省博物館藏

豬是伴随着農業文明的發生,人類最早馴化的動物之一。早在新石器時代諸文化中,就出土了不少具豬形圖案的裝飾器。該器形态為渾圓逼真的豬形象,雙目圓睜鼓凸,長嘴上翹微張,兩耳招風,腹、臀滾圓,四肢剛健。器表滿飾紋飾,鑄造精美,形象寫實、生動。器背部開橢圓形口,腹内盛酒,蓋上捉手為鳳鳥形。前後肘部各設對穿圓孔,腹内有圓形銅管連接兩孔,當是為便于穿系擡舉而特意設計的。

4、象尊

商

高22.8厘米、長26.7厘米、寬14.4厘米,重2.775千克

1975年株洲醴陵市獅形山出土

湖南省博物館藏

象形而中空,象鼻上卷為流,鑿背為口,失蓋。象腹肥碩,四足敦實,尾短下垂,整體雕塑生動逼真。器身滿鑄紋飾。象鼻前段飾鳳鳥,鳳尖喙铩羽,鳳冠上伏一虎,似口銜蟠虺,流下亦倒懸一虺。象額對稱各飾一隻卷曲的蟠虺,自耳頸至腹臀及四足,以雲雷紋為底,分别鑄飾饕餮、虎、夔龍、鳳鳥等圖像,整個器物表面共裝飾20餘隻動物個體,繁缛瑰麗,堪為商周時期動物造型青銅酒器的代表之作。

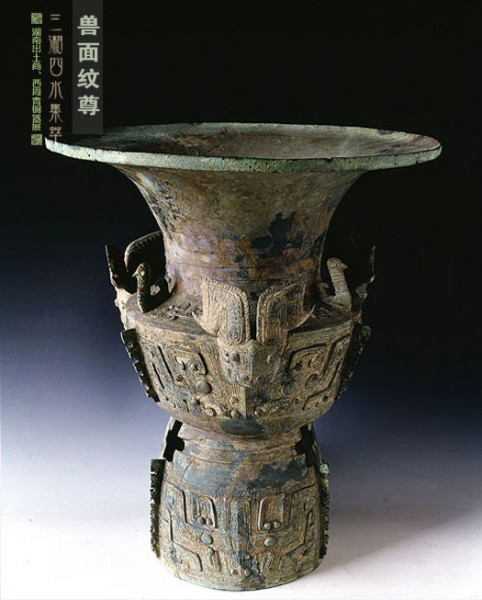

5. 獸面紋尊

商

通高73.2厘米,腹徑39.8厘米,口徑61厘米

1966 年華容出土

湖南省博物館藏

容酒(水)器。腹部飾獸面紋,肩部有3個圓雕的犧首和3隻立鳥相間排列。以雲雷紋為地,紋飾粗大,特别是其地紋,比一般銅器上的地紋要粗大,腹部和圈足間有三個很大的“十”字形镂孔。該器造型高大,裝飾精緻,與著名的四羊方尊等湖南出土的商代青銅器代表了湖湘文化在早期青銅時代已達到了極高的藝術與科技水平。

6. 象紋獸面紋大铙

商

通高103.5厘米、甬長36.3厘米、銑寬69.4厘米,重221.5千克

1983年甯鄉黃材鎮月山鄉轉耳侖出土

長沙市博物館藏

這件大铙重221.5千克,目前所見商代銅铙中體量最大的,被譽為“铙王”。它的旋上有雙身虎紋,隧部一對卷鼻小象浮雕。大铙又稱大钲、早期甬鐘等,是我國現存最古老的打擊樂器,能單獨使用,也可以多個組合在一起。它流行于商代晚期到西周早期,主要發現在長江中下遊地區,湘江流域尤其是洞庭湖及其周圍地區是這種器物發現的中心。