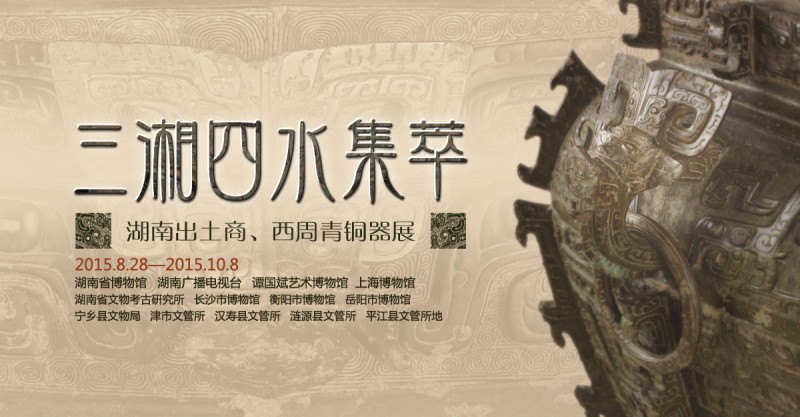

“三湘四水集萃:湖南出土商、西周青铜器展”展览预告

湖南是中国南方发现商周青铜器最多和最重要的地区之一,出土地点遍及三湘四水。作为中国古代青铜文化的重要组成部分,湖南出土的商周青铜器有其独具地域特色的器物特征和历史内涵,件件堪称古代青铜艺术宝库中的精品。为了向公众展示湖南地区丰富多彩的青铜文化,湖南省博物馆联合湖南广播电视台、谭国斌艺术博物馆、上海博物馆等机构共同举办的“三湘四水集萃:湖南出土商、西周青铜器展”将于2015年8月28日—10月8日在谭国斌艺术博物馆隆重展出。展览将以物追古,以青铜溯源,让世人感受传承不朽的文化遗产和传统。

本次展览所展出的展品,或造型诡异奇特,或装饰精美绝伦,具有极高的艺术价值,能给观众带来独特的艺术享受。其中包括:2014年备受全球瞩目,掀起“国宝归湘”热潮,并最终身盖合一、圆满归湘的“罍王”——皿方罍;以超大体量和夸张纹饰而闻名于世的“铙王”——象纹兽面纹大铙;有着“瓿王”美誉的兽面纹铜瓿;国内唯一一件商代猪形祭祀酒器青铜豕尊;商周青铜器中唯一一件以人面纹为装饰的方鼎等,都将在此次展览中得以全面展现。

部分重点展品赏析

1. 皿方罍

商晚期至西周早期

通高88,口长26.1,口宽21.6厘米

1919年湖南省桃源县出土

湖南省博物馆藏

皿方罍是一件充满传奇色彩的青铜器。其盖为四阿形,中央有四阿形纽。器身为高领,圆肩敛腹,高圈足。器身饰兽面纹,领与足饰小鸟纹,肩饰夔纹,肩上饰卷角羊首衔环,垂环饰斜角云纹,腹下正面有鼻,鼻上有兽首,自顶至足,有8道高高突起的勾形扉棱,通体花纹都有细腻的雷纹衬地,十分精致。器盖铸有“皿而全作父己尊彝”八字铭文,器身则铸有“皿作父己尊彝”六字铭文。整器集立雕、浮雕、线雕于一身,造型庄重高峻。

皿方罍堪称“罍中之王”,这是一件历经坎坷的国宝。1919年,皿方罍被桃源水田乡的农民无意中发现。1924年,一位的石姓商人看到了器身,出高价购买。从此,皿方罍盖、身分离近百年。后来器盖被农民的儿子抵作学费。皿方罍器盖经过辗转,于1956年由湖南省博物馆保存至今。而皿方罍器身则出了国境,在法国、日本、美国等地流转,直至2001年才出现在纽约的佳士得亚洲艺术品拍卖会上。2014年,皿方罍器身再次现身佳士得,湖南省委、省政府运筹帷幄,文博界、企业界和收藏界代表组团赴纽约进行洽购,经过艰苦谈判,2014年3月19日双方达成了洽购协议,皿方罍器身回归家乡,实现了盖身合一。皿方罍的回归创造了一种海外文物回归的新模式。

2. 人面纹方鼎

商

高38.5厘米,长29.3厘米,宽23.7厘米

1959 年宁乡县黄材寨子山出土

湖南省博物馆藏

该器是现有商周青铜器中唯一一件以人面为饰的方鼎。器身四面浮雕四个人面,浓眉大眼,高鼻梁,凸颧骨,宽嘴紧闭,表情庄重。额上有曲折形小角,腮两侧置兽爪。器内侧近口处有铭文“大禾”二字。商、周青铜器以兽面纹作主题纹饰较为常见,人面纹饰较为稀有珍贵,此鼎以四个相同的人面纹装饰器体的主要部位,更加奇特。

3.豕尊

商

通长72厘米、通高40厘米,重19.75千克

1981年湖南湘潭县船形山出土

湖南省博物馆藏

猪是伴随着农业文明的发生,人类最早驯化的动物之一。早在新石器时代诸文化中,就出土了不少具猪形图案的装饰器。该器形态为浑圆逼真的猪形象,双目圆睁鼓凸,长嘴上翘微张,两耳招风,腹、臀滚圆,四肢刚健。器表满饰纹饰,铸造精美,形象写实、生动。器背部开椭圆形口,腹内盛酒,盖上捉手为凤鸟形。前后肘部各设对穿圆孔,腹内有圆形铜管连接两孔,当是为便于穿系抬举而特意设计的。

4、象尊

商

高22.8厘米、长26.7厘米、宽14.4厘米,重2.775千克

1975年株洲醴陵市狮形山出土

湖南省博物馆藏

象形而中空,象鼻上卷为流,凿背为口,失盖。象腹肥硕,四足敦实,尾短下垂,整体雕塑生动逼真。器身满铸纹饰。象鼻前段饰凤鸟,凤尖喙铩羽,凤冠上伏一虎,似口衔蟠虺,流下亦倒悬一虺。象额对称各饰一只卷曲的蟠虺,自耳颈至腹臀及四足,以云雷纹为底,分别铸饰饕餮、虎、夔龙、凤鸟等图像,整个器物表面共装饰20余只动物个体,繁缛瑰丽,堪为商周时期动物造型青铜酒器的代表之作。

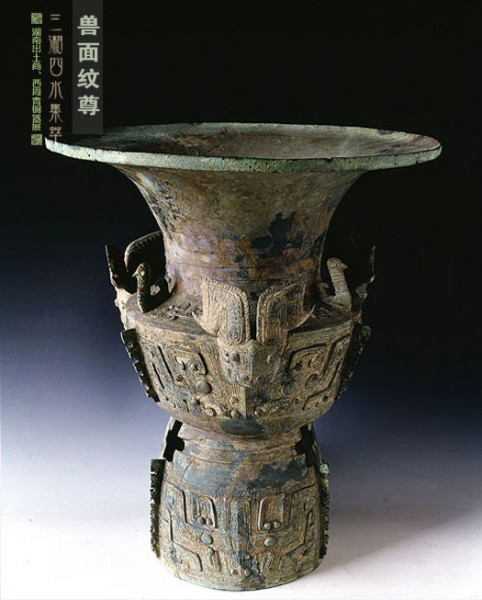

5. 兽面纹尊

商

通高73.2厘米,腹径39.8厘米,口径61厘米

1966 年华容出土

湖南省博物馆藏

容酒(水)器。腹部饰兽面纹,肩部有3个圆雕的牺首和3只立鸟相间排列。以云雷纹为地,纹饰粗大,特别是其地纹,比一般铜器上的地纹要粗大,腹部和圈足间有三个很大的“十”字形镂孔。该器造型高大,装饰精致,与著名的四羊方尊等湖南出土的商代青铜器代表了湖湘文化在早期青铜时代已达到了极高的艺术与科技水平。

6. 象纹兽面纹大铙

商

通高103.5厘米、甬长36.3厘米、铣宽69.4厘米,重221.5千克

1983年宁乡黄材镇月山乡转耳仑出土

长沙市博物馆藏

这件大铙重221.5千克,目前所见商代铜铙中体量最大的,被誉为“铙王”。它的旋上有双身虎纹,隧部一对卷鼻小象浮雕。大铙又称大钲、早期甬钟等,是我国现存最古老的打击乐器,能单独使用,也可以多个组合在一起。它流行于商代晚期到西周早期,主要发现在长江中下游地区,湘江流域尤其是洞庭湖及其周围地区是这种器物发现的中心。