大都會博物館邀保管員策展 呈現藝術與科學的課堂

女子禮服細部,19世紀中國清代,紐約大都會藝術博物館提供

大都會博物館舉辦的“紡織品的秘密:動物纖維”展覽已于8月開展。該展覽是大都會圍繞紡織品的藝術與科學為主題舉辦的系列展覽中的第二場,全系列共三場。該系列展覽為文物保管員提供了向公衆展示其工作内容的平台,實屬獨特。通常,文物保管員總是藏身于博物館幕後,為策展人提供基礎研究工作,在展覽中,他們也很少會面對觀衆。

策展人Florica Zaharia,與她的同事Minsun Hwang、Kristine Kamiya非常享受這次難得的機會。通常,文物保管員僅向學者展示他們的工作,但他們希望能拓寬受衆,讓更多人了解文物保護的技能和知識。作為文物保管員,他們希望策劃一場能夠诠釋文物保護工作的展覽。“在紡織品保護領域,我們無法看到沒有纖維的織物。纖維是形成一件紡織品的基本元素。因此,了解一件物品是由什麼組成的,[知道]如何去處理,判定其所屬文化範疇,時間段等等,對于我們來說,這是必備技能,”Zaharia解釋道。

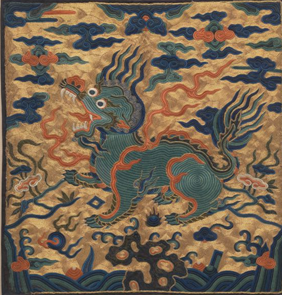

清 雀藍織金獸紋補服 大都會藝術博物館提供

最後,展覽布置成教室與展覽組合的形式:置于房間中央的是一個布滿羊毛和蠶絲纖維的玻璃展櫃——牦牛、馬、羊和牛尾的皮毛纖維,一根彩色的孔雀羽毛,蠶絲既有精緻的栽培蠶絲,也有粗糙的柞蠶絲,這類材料被策展人稱為輔助展品。這些動物纖維與纖維照片并列展出,展出的纖維照片是通過顯微鏡拍攝的,如同一大堆金币所發出的耀眼光芒,它們本身就是一幅幅動人心魄的美麗圖像。顯微圖像顯示了纖維的橫截面以及它的形态,又相當于是一次幕後場景的展出。

相比大都會博物館的其他展覽,該展覽空間很小,僅一個展廳,甚至與這個标題難以匹配;展覽範圍從前廳到博物館的拉蒂紡織中心(博物館的紡織收藏品存放處)。

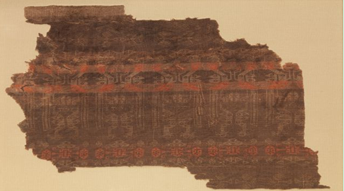

條紋和對稱鳥紋紡織品碎片(中國),公元前425至221年,紐約大都會藝術博物館提供

盡管規模緊湊,展覽的最大優勢在于它能夠通過故事講述的方式賦予纖維重要意義。将紡織品與纖維一起展示,向人們講述展覽的幕後故事。因為每一件紡織品的織造,刺繡或縫制某種特别的纖維,亦或選擇将馬毛蓋過牛毛來增強織物耐用性和可承受性等,這些選擇背後的原因是一個謎,我們隻能依靠想象來獲取答案。

例如,中國的華麗絲綢禮服,絕大多數帝後妃嫔的禮服内襯用的是貂或水貂,但這一件禮服的内襯卻是貓毛。使用貓毛作為襯裡顯然比用貂或水貂要更為便宜。于是引起了我們的疑問:宮廷的這個女子是因為十分貧困,但仍渴望穿上貂毛大衣呢?還是因為她時尚前衛,希望在一大波穿着毛皮服飾的人群中顯得更為與衆不同?再看一下一頂由羊毛制成的西藏喇嘛的盔形帽子,帽頂上塞滿棉花。或許Koreangat(禮帽)會讓你産生興趣,它的經線部分(編織的垂直部分)是由棕色馬毛編制成的,緯線部分(編織的水平部分)是由牛尾毛編制成的,整個帽子由于刷上了魚膠而變得十分華麗。

女子禮服,19世紀中國清代,紐約大都會藝術博物館提供

最吸引人的亮點是遊絲般輕薄的、微亮的19世紀印度披肩,該披肩是用源于藏羚羊絨的沙圖什纖維制成,這種纖維非常微小而輕薄(直徑約10微米),以至絲線都難以承受編織的力度。紡織品碎片,包括2,000年以前的中國紡織品碎片(大都會博物館藏品中年代最為久遠),說明在當代的創造發明之前人類智慧已經能夠達到如此高的程度。當時的織工創造了多彩條紋和鳥類的編織技術,這種編織技術很費勞力,工藝十分複雜,隻存世約一千年時間便失傳于世。這件傑作也證明了盡管工具簡陋,人類仍有能力去改造世界。

當今世界,人們日益意識到并開始關注自己衣服的原料,即使快時尚零售業巨頭為可持續發展的貢獻不為人知,仍紛紛表示要在生産過程中尋找可持續的替代材料。于是,這樣一場展覽顯得非常及時。因而也不難理解,盡管展覽被安排在一個極為冷清的房間,第一場(植物纖維)還是吸引了大量的觀衆。第二場,因為展示有美麗碎片和服裝,可能會吸引更多的觀衆。

(黃金娟 譯自《觀察者報》)