特展回眸

大爱•大美——徐悲鸿与周令钊、戴泽艺术成就展湖南省博物馆一楼特展一厅、二厅 2019.08.28 - 2019.10.30 徐悲鸿是近现代绘画艺术大师,美术教育家,中央美术学院首任院长。周令钊、戴泽都是由徐悲鸿聘请到中央美院任教,他们始终坚持徐悲鸿开创的艺术教育与艺术创作方向。三位先生为创立中国现代美术教育体系作出了历史性贡献,是20世纪中国美术先驱、中国现代美术教育奠基者。 |

归真——张继陶现代陶艺作品展湖南省博物馆一楼特展一厅 2019.07.10 - 2019.08.08 张继陶,1931年出生于湖南长沙,现定居于台湾。1949年去往台湾,先后毕业于兵工学校和军官外语学校。1976年,师从台湾著名陶艺家林葆家先生学习陶艺,从此便俯首于陶艺创作中。张继陶先生始终遵循师父“陶艺生活美学”的理念,其作品融合“古”与“今”,贯通“美”与“用”,多以中国传统古典器形为基础,结合现代陶瓷的实用技能与造型,搭配独具个人特色的釉彩,充分展现生活创意巧思与文化美学。 |

楚骚回响——刘一原水墨艺术展湖南省博物馆一楼特展二厅 2019.06.15 - 2019.06.30 刘一原的现代水墨艺术创作起始于20世纪80年代。他近半个世纪以“心象”、“点线”、“感时” 为关键词的现代水墨艺术实践,为中国画坛提供了一系列意味深长的当代水墨叙事。刘一原立足本土生存体验,运用中国传统绘画“澄怀味道”、“以形媚道”的水墨艺术方式,以悟对和反省的姿态面对当今之生活世界。他1980年代至本世纪初的作品,沿用宋、元以来中国传统绘画“因心造境”、“以手运心”的创作方法,发挥笔墨的书写性特质,将一种悲天悯人的情怀融入到形象和笔墨之中,表达人在“现代性”之后所生发的诸多生存感悟,引起了广泛的共鸣。他的作品是关注中国文化当代转型问题的理论家、批评家们研究的对象。一直以来批评家们从不同角度不断揭示刘一原作品的历史感、现实性及其创作方法论特色,为中国当代水墨的艺术实践开拓了新的起点。 |

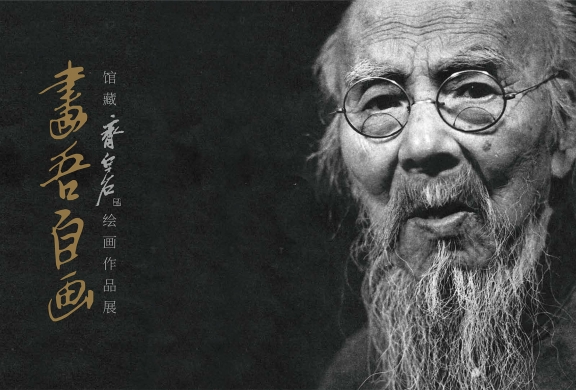

画吾自画——馆藏齐白石绘画作品展湖南省博物馆三楼专题展厅 2019.05.18 - 2020.01.06 齐白石诗、书、画、印四绝,而尤以绘画艺术成就最高并最具代表性,它不但拓展了文人画发展的新空间,而且把“阳春白雪”的中国画艺术推向大众。本次展览从馆藏齐白石作品中遴选出绘画精品近百件,包括花鸟、山水、人物诸画种,亦涵盖其早、中、晚各个时期,希望观众能由此了解齐白石绘画风格的演变脉络,感受齐白石特立独行而充满魅力的艺术世界。 |

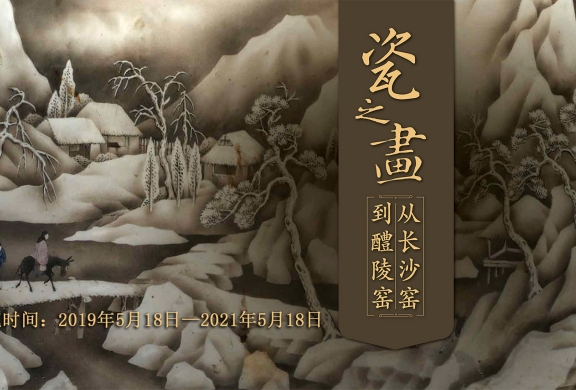

瓷之画——从长沙窑到醴陵窑湖南省博物馆三楼专题展厅 2019.05.18 - 2021.05.18 瓷器上出现绘画装饰,目前发现最早为三国时期南京地区的褐彩瓷绘,题材多为羽人、瑞兽,应与当地信仰和葬俗有关。这种特殊瓷画到西晋就消失了,以后的几百年瓷器上没有绘画装饰。 |

激逸响于湘江兮——潇湘古琴文化展湖南省博物馆三楼专题展厅 2019.05.18 - 2022.09.30 “古琴”原名“琴”,又称“七弦琴”、“瑶琴”等, 是中华民族历史最为久远的乐器之一。在古代备受文人推崇,为“琴、棋、书、画”四艺之首。二〇〇三年十一月被联合国教科文组织宣布为“人类口述和非物质遗产代表作”。 |