展览推介

安乐如意 长寿无极——长沙马王堆汉墓文物精品展 展厅面积:

800-1200平方米 展品数量:

183件(套) 策展人:

喻燕姣 1972-1974年在湖南长沙马王堆先后发掘的三座西汉墓,是中国乃至世界考古史上的一次重要发现。墓中出土了3000多件价值连城的珍贵文物,其中:700多件亮丽如新的彩绘漆器代表了中国古代漆器的巅峰时代;恍若新织的衣物和绣品宝库,印证了西方文献中的“丝国”(Seres)记载;数十种帛书、帛画和简牍文献,被称为“2200年前的地下图书馆”;宛如梦中的千年女尸,创造了世界尸体保存记录中的奇迹,并因其“湿尸”的特殊性及代表性,被学界命名为“马王堆尸”,旦用以归类称呼同类型的古尸。马王堆汉墓出土文物反映了中国古代文明的高度成就,展示了中国汉代在经济、天文、地理、历史、哲学、艺术、医学等方面所成就的辉煌,是中国古代文明的历史见证,是世界文明的宝库。其保存之完好、器物之多样、制作之精致、内涵之丰富,都是前所未有的,至今仍是衡量汉初社会发展的实物标杆,具有难以估量的历史文化价值,在中国学术史上也占有非常重要的地位,并成就了一门在世界范围内都引起广泛关注的全新学科——马王堆学。 |

稽古维新——湖南晚期铜器艺术展 展厅面积:

600-800平方米 展品数量:

100件(套) 策展人:

吴小燕 说起铜器(青铜器),人们言必称商周 ,晚期铜器一直被误认为属于伪造、仿造 ,对其历史艺术价值发掘不够。殊不知中国在宋元以后曾出现第二次铜器制造高峰。在恢复古代礼制的呼声中,宋代确立了仿古铜器为祭祀用器,宗祠大量出现和经元、明、清的传承和发展,“胆铜法”炼铜 ,珐琅等新工艺的出现,演绎制铜新的成就与辉煌。中国晚期铜器以祭器为主体,辅之以清供玩器,庙宇祠堂之中,书斋雅室之内,都可以见到铜器熠熠生辉。匠师们吸收了历代造型艺术的优秀成果,又融合时代理念,将这时期的铜器塑造得端庄优美。宗教造像神韵庄严,供器别出心裁,祭器仿古出新,文房把玩精工逐艺。传统工艺鎏金、错金银,新工艺景泰蓝、洒金等将器物装饰得五彩斑斓、华丽夺。二十世纪五十年代以来,湖南博物院收藏有书院、祠堂等地的大批晚期铜器,我们从院藏中遴选100余件(套)举办该展,共同去感受晚期铜器艺术中所蕴含的时代风貌与人文精神。 |

方圆之境——湖南博物院藏铜镜展 展厅面积:

500-700平方米 展品数量:

220件(套) 策展人:

吴小燕 中国铜镜是我国古代青铜艺术的一朵奇葩,至今已经走过四千年历史。中国古代铜镜纹饰刻画精细隽秀、绚丽多姿,铭文书写文体优美、词旨温雅,文化底蕴精深博大,铸造工艺鬼斧神工。在满足了人们作为生活用品的基本诉求的同时,还满足了人们对文化审美的需求。在祭祀、饪食及其他日常生活使用的青铜器具因替代品的出现而结束历史使命之后,青铜镜却唯一地延续下来,并不断推陈出新,向前发展,出现了一次又一次高峰,创造了无比灿烂和举世无双的中国青铜文化,这是中华民族的先民们留给我们极其宝贵和值得骄傲的历史文化遗产。 |

瓷之画——从长沙窑到醴陵窑 展厅面积:

600平方米 展品数量:

160件(套) 策展人:

方昭远 瓷因画而灵动,画因瓷而不朽。在跨越千年的历史中,从神秘褐画到釉下五彩,伴随着技艺的不断开发、色彩的丰富应用,瓷器绘画工艺发展达到一座座高峰。“瓷之画——从长沙窑到醴陵窑”,前所未有地呈现出中国绘画瓷器发展的全貌,让熠熠生辉的彩绘瓷器,为观众讲述绘画在瓷器载体上走过的历程。 |

归真——张继陶现代陶艺作品展 展厅面积:

600平方米 展品数量:

75件(套) 策展人:

郭三娟 张继陶,1931年出生于湖南长沙,现定居于台湾。1949年去往台湾,先后毕业于兵工学校和军官外语学校。1971年,张继陶退伍后,进入美商通用电子公司工作,但始终感觉与自己的志趣不合,遂放弃。1976年,师从台湾著名陶艺家林葆家学习陶艺,便从此俯首于陶艺创作中。张继陶始终遵循“陶艺生活美学”的理念,其作品融合“古”与“今”,贯通“美”与“用”,多半以中国传统古典器型为基础,结合现代陶瓷的实用技能与造型,搭配独具个人特色的釉彩,展现生活美学和人生哲思。 展览主题为“归真”,“归”与“真”既是张继陶多年来乡愁的抚慰,也是其一直以来创作心境的反映。展览分为“悠游自在”“器以载道”和“釉彩幻千”三个单元,展示其高超的陶艺创作技巧和深厚的文化底蕴。 |

金石慈悲——湖南博物院藏历代金铜佛像艺术 展厅面积:

300-500平方米 展品数量:

100件(套) 策展人:

李慧君、吴小燕、刘佧妮 佛教艺术是我国艺术宝库中的瑰宝。金铜佛造像作为铸造门类,形成了有别于书画、陶瓷、木雕等的独立序列。同时,这种用坚硬的金属材质表达佛教神袛慈悲情怀的途径,也构建起佛像体系中最独特的艺术表达。本展览整合湖南博物院藏金铜佛像造像精品,展现从魏晋至明清一千余年来最为经典的金铜佛像风格流派和艺术,旨在呈现金铜佛造像的发展历程,彰显中华文化的多元一体、源远流长和开放包容。 |

激逸响于湘江兮——潇湘古琴文化展 展厅面积:

300-500平方米 展品数量:

30-40件(套) 策展人:

陈叙良、邓昭晖 古琴是华夏民族历史最为久远的一种器乐形式,可考证的历史已有三千多年之久。湘楚大地作为古琴的故乡,其琴风琴事可谓源远流长而影响深远,湖南博物院亦因此机缘成为目前国内收藏古琴数量较多和质量较好的博物馆之一,院藏的五十三张古琴的出土或斫制年代起自西汉直至民国,前后延续两千余年,具有很高的收藏价值和深厚的湖湘文化底蕴。本展览精选院藏30-40件(套)古琴精品作为主要展品陈列,通过湘楚琴史、院藏古琴、古琴制作、古琴演奏等板块,以文字、图片说明、多媒体演示及珍贵古琴实物,为观众展示博大精深的中国古琴文化。弘扬古琴知音文化,解读湖湘文化中的礼乐精神,揭示知音文化的内涵和新的哲学理念,让典雅的琴韵为构建和谐社会服务。 |

湖南博物院藏湖湘石雕精品展 展厅面积:

500平方米 展品数量:

50件(套) 策展人:

覃璇 湖湘大地,物产丰饶,自古出美石,特产菊花石、明山石、楚 石(墨晶石)、道州石、永州石、澧州石、辰州石、黄蜡石等,或纹理天成,或色彩斑斓,或质地润泽,早已名闻遐迩。当地巧匠因材施艺,或雕为砚屏,寄情于文房秘阁;或琢为门楣梁柱,顶立于湖湘山水间。石美艺绝,令人称奇。 |

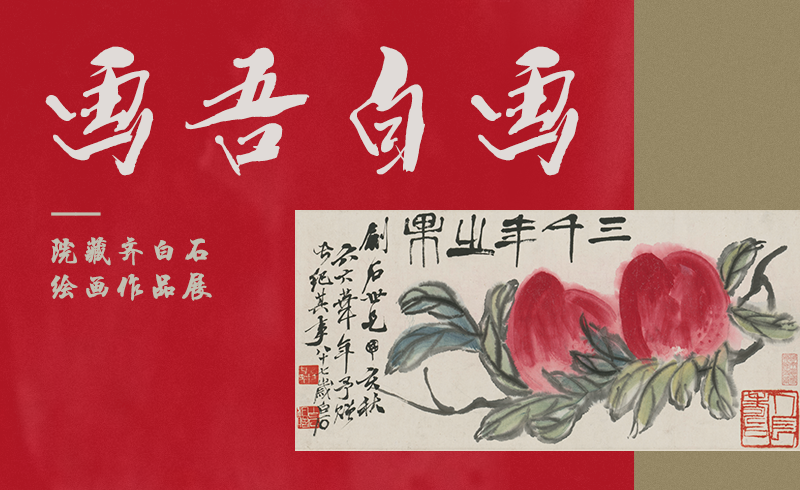

画吾自画——院藏齐白石绘画作品展 展厅面积:

400-600平方米 展品数量:

60-80件(套) 策展人:

陈叙良 “画吾自画——院藏齐白石绘画作品展”从相对聚焦的角度或范围,从湖南博物院藏齐白石艺术作品中挑选了60-80件(套)颇具代表性的绘画作品进行展示。展览尽量覆盖齐白石早期、变法期、鼎盛期、晚期等整个艺术生涯的各个时期,力图构建出齐白石绘画艺术相对完整的风格序列。展览相对突出湖南博物院齐白石院藏的特点,突出了湖南作为白石家乡,在齐氏绘画艺术早年、变法期作品收藏方面的地方特色。展览注重齐白石作品风格的代表性和多样性,突出展品选择中的话题性,更加注重展品在种类、构图和造型上的多样性选择,还有对极为少见的试验性或“非典型”作品的选择,也提出了不少非常有趣的新话题,从而发掘出齐白石令人感到“陌生”的另一面。展览注重展品的组合性和关联性,保证了齐白石艺术作品信息的完整性,同时在展厅中非常有视觉冲击力。展览主题“画吾自画”实际上是齐白石一生执着追求艺术的写照和宣示,它不仅是一个外在的展览标题,也是齐白石成为一个伟大艺术家的最根本的原因,这种骨子里的自信、倔强与坚持,让齐白石始终怀有一颗率真质朴的赤子之心,敢于坚持自己的艺术个性,一生都保持着艺术家的自由、独立与创造力。本展览展示齐白石以惊人的艺术天赋和独特鲜明的个性,大胆革新创造,以“衰年变法”的勇气,不断发掘大自然与生活中的内在美,大大地拓展了绘画题材的领域,开创了中国绘画的新纪元。 |

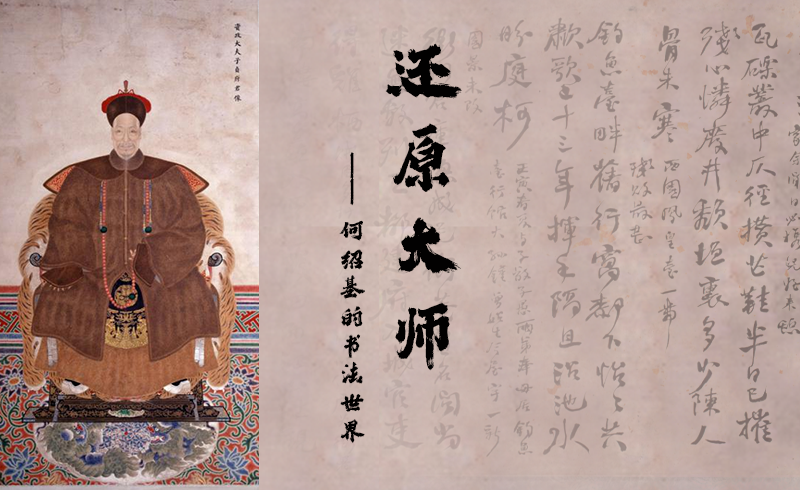

还原大师——何绍基的书法世界 展厅面积:

600-800平方米 展品数量:

103件(套) 策展人:

卢莉 何绍基,字子贞,号东洲居士,湖南道县人,晚清著名学者、书法家、诗人,其家族四代均是当时名重一时的书家。他幼承家学,年少成名;他博学多才,勤奋刻苦;他宦游之余,亦醉心金石书画收藏,在诗文、考据、鉴藏等方面均取得一定成就,且名噪一时。何绍基一生中以书法最为人称道,楷、行、隶、篆四种书体皆擅长,并在晚年打破四体限制,熔铸古今,形成独特的风格,书法修养如此之全面、精深,被誉为“有清二百年以来一人”,曾国藩更是评价其“字必传千古无疑”。 |