- 中文

- EN

- Français

- 日本語

- 한국어

- 繁體中文

【新闻】“楚风汉韵”——中国文物学会纺织品文物专业委员会第五届学术会议研讨会纪要

“楚风汉韵”——中国文物学会纺织品文物专业委员会第五届学术会议研讨会于2019年10月16——10月17日在湖南省博物馆举办。会议开幕式由湖南省博物馆副馆长陈叙良主持,中国文物学会纺织文物专业委员会副主任委员,湖南省博物馆党委书记、常务副馆长李建毛,中国文物学会纺织文物专业委员会会长王亚蓉,中国文物学会副会长、中国社会科学院考古研究所研究员安家瑶,中国文物学会副会长兼秘书长黄元,以及中国文物学会副会长、湖南省文和旅游厅党组成员、副厅长、湖南省文物局局长陈远平致辞。

陈远平厅长认为纺织文物保护利用和研究等工作潜力巨大、空间广阔,希望各位专家、与会代表不吝赐教,积极为我省纺织品文物保护、科研、利用等工作把脉开方。也希望湖南省博物馆珍惜难得机会、广采众长、拓宽思路和视野,务实工作,切实提升古代纺织品文物的保护、研究、传承、创新、开发等工作研究的水平和能力。

王亚蓉会长利用此次会议做了《纺织考古中的刺绣技艺》的专题报告,她以出土及传世纺织品刺绣织物为研究对象,以时间为轴线,古代文献为研究基础,通过对比实物、文献以及图像相结合的研究方法,全面梳理了迄今在田野考古发掘中获得的有关刺绣标本实物。深入探讨了出土刺绣织物的图案外观、组织结构,并结合社会、文化、政治、经济等背景,对其技术产生原因进行分析。希望通过此次研究分享,能够使大众更热爱中国刺绣,热爱中国传统服饰文化,做有文化自信的中国人。

杨军昌研究员以《唐代丝绸文物装饰“捻金线”:工艺与劣化机理》为题,通过OM、SEM、EDS、XRF等多种科技手段,对“捻金线”进行形貌结构显微观察,对其尺寸进行测量、对其材质进行检测等。最后对“捻金线”的制作工艺包括捻向、芯线、铂金成分、内衬、直径、加胶等问题进行探讨。

王继胜先生以《马王堆一号汉墓出土素纱单衣研究与复织》为题,介绍了马王堆一号汉墓出土素纱单衣的复织过程。在对素纱单衣进行透彻了解和研究的基础上,运用实验考古方法对其织造技术与成衣制作进行复织,报告指出衣料织造结构不复杂,但是雾般存在的织造挑战性巨大。

杨冀元女士以《重现汉韵——马王堆六件丝织品文物仿制研究过程经验分享》为题,介绍了湖南省博物馆和南京云锦研究所有限公司合作的马王堆汉墓出土素纱单衣、印花敷彩纱丝绵袍、朱红菱纹罗丝绵袍、长寿绣药枕、羽毛贴花绢以及漆纚纱冠六件文物仿制过程中的难点和关键点,并对难点和关键点的解决方法进行分享。

罗茜尹女士以《复制的纹理——从战国织锦看中国交织的早期原理》为题,聚焦战国时期出土的织锦文物,期望从交织的技术原理与制造工具的机械可能出发,在探讨早期中国织物纹样的设计方法时,关注交织技术对于纹样设计的促进与限制作用;期望通过战国织锦的纹样设计于技术原理分析,从技术层面深入观察先秦时期中国织物的文化与艺术成就。

夏添博士以《楚墓出土麻、绢织物工艺特征研究》为题,立足出土实物,通过遣策考证出土麻、绢织物的词源,详细考察其类别和组织结构,进而对麻、绢织物的工艺特征进行总结归纳。

肖海先生以《楚汉凤鸟和朱雀造型的审美特征研究》为题,对楚汉凤鸟的原始造型、形式元素、画面结构、动势形态以及云纹结构和形式构成进行阐述和解读,认为凤鸟纹是楚风汉韵的“行吟者”和“高歌者”,是宇宙生命的象征,是华夏艺术独立体系中珠穆朗玛的巅峰。

王煊女士以《秦俑上衣“深衣制”新探》为题,在前人理论的基础上,通过对深衣文本和秦俑上衣形制的考证,更加科学严谨地阐释了对秦俑上衣“深衣制”的理解和认识。

司志文女士以《大葆台汉墓出土棺衣研究》为题,从大葆台汉墓出土棺衣的使用功能、刺绣纹饰体现出文化意义重新解读、棺衣颜色染制的可操作性进行统一梳理,重新探讨了刺绣纹饰的命名问题,并对染色工艺进行还原。

董鲜艳女士以《马王堆汉墓出土绛紫绢地“长寿绣”丝绵袍的修复研究》为题,先对马王堆汉墓出土绛紫绢地“长寿绣”丝绵袍劣化机理进行了探讨分析,再对其进行修复和补充研究,最后呼吁大家在保护和使用文物时一定要慎重,以文物安全为前提。

汪训虎先生以《马王堆出土文物图案组织研究以及图案再设计》为题,介绍了马王堆汉墓出土丝织品文物图案组织的17种平面对称,利用马王堆出土文物图案组织中的巧思对马王堆出土文物图案进行再设计。

欧佳博士以《珠佩琳琅:略论北大简(肆)《妄稽》中的组玉佩》为题,结合传世文献对《妄稽》简文中的相关字词加以考释,结合出土实物进行考证。指出《妄稽》所描写的组佩在形制上更接近出土的西汉早期玉佩,将“佩玦”纳入组玉佩,或同样是汉初风尚。

王越平教授以《从经起花之物谈古代多综多蹑制造技术》为题,以“人文天下山水中”铭经文锦为例,从纹样规律、组织结构特点、上机工艺等方面对古代多综多蹑织造技术进行分析与实践。认为“一经穿多综”是经锦纹样形成的前提,古代经锦独特的组织结构、传统的开口线综使得“一经穿多综”方式成为可能,纹样的表达与穿综有着密切的关系,工艺是实现审美的必要手段。

王树金先生以《马王堆汉墓服饰研究成果汇报与思考》为题,介绍了《马王堆汉墓服饰研究》丛书的研究方法和研究思路,并对马王堆汉墓服饰纺织工艺成就的宣传、生服与敛服的区别以及中国传统服饰文化的宣传与推广进行思考。

于颖女士以“南宋朱克柔缂丝《莲塘乳鸭图》研究”为题,通过对南宋巨作朱克柔《莲塘乳鸭图》的文物信息、图像内容和内涵以及工艺细节的介绍,将朱克柔独创的“朱缂法”透彻研究,并追溯了缂丝工艺由西东渐进并在宋代逐步发展为缂丝画的过程。

丁培丽博士以《明代女衫的时尚演变》为题,介绍了明中期以前女衫的基本形制,随着社会消费水平的提高、整个社会弥漫的奢侈炫富、僭越违制以及尚异求奇的风气,导致服饰风尚发生急速变化。探讨了明代中晚期社会风尚对服饰形制的影响。

袁芳女士以《从辽宁省博物馆藏顾绣探索顾绣的起源、风格与特点》为题,通过对辽宁省博物馆藏顾绣藏品的梳理,将其与台北故宫、上海博物馆相似风格进行比较,探索了顾绣的起源、审美风格和制作特点。

康晓静女士以《新疆楼兰壁画墓出土绢袍的复原研究》为题,在通过对出土文物本身的制作工艺研究、同墓葬出土文物的比较研究、同时代同区域出土文物的比较研究、查阅相关文献资料和图案资料的基础上对绢袍进行复原研究。并提出“永久保存、永续利用”和根据文物自身情况决定文物的保存环境的各项指标。

闫丽女士以《生物技术在有机质文物保护中的应用》为题,介绍了生物法在纺织品文物清洗保护中对结晶盐和血迹的清洗效果,并介绍了生物法对书画文物的揭展和除霉斑的作用和效果。

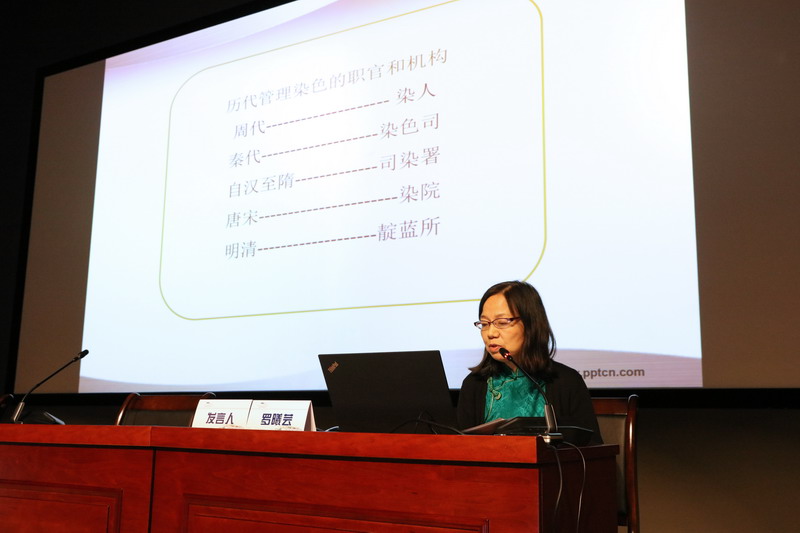

罗曦云研究员以《丝织物传统染色工艺初探》为题,介绍了选用中国古代常用的11种植物染料,模拟传统工艺染制红、黄、蓝、紫、黑、灰、绿灯多组颜色体系。并对染色稳定性进行实验,探究不同的染色方式、媒染方式、套染方式对染色结果的影响。

余斌霞研究员以《以技释绣——湖南桃源刺绣研究》为题,从桃源刺绣的发现、艺术、技艺特征、桃源刺绣与近现代湘绣的关系等方面进行桃源绣的介绍。

中国国家博物馆周宝中研究员对此次讨论会进行了极高的评价,他认为此次研讨会学术氛围浓厚、内容丰富,涵盖了纺织考古、刺绣、工艺研究、服饰图案以及保护修复和劣化机理研究、仿制复织研究等,提出“永久保存、永续利用”,要把文物保护放在第一位,希望文物工作者在各环节重视文物保护。

此次学术研讨会在《我和我的祖国》歌声中完美闭幕。通过这次研讨会对我馆以后纺织品文物的老化机理、织造技艺、染色工艺、刺绣工艺、纹样构图、服饰复原等方面的研究开拓了思路,并对马王堆服饰研究和仿制工作奠定了基础、开阔了视野。