- 中文

- EN

- Français

- 日本語

- 한국어

- 繁體中文

博物馆走出“围墙”,会发生什么?

当博物馆展览从安全专业的展厅移到购物中心、教堂大厅或公园里时,结果会如何?人们是会驻足观看,还是径直离开?他们是否会以为需要购票入场?馆方又该怎样和毫无思想准备的观众,就气候变化问题展开有深度的对话?

这些正是剑桥大学博物馆联盟(University of Cambridge Museums)的社区参与协调员克莱门西·库珀(Clemency Cooper)在2024年带领团队推出“应变:环境变化快闪博物馆”时试图解答的问题。“应变”这一项目是剑桥大学博物馆联盟为鼓励当地社区参与环保议题而进行的大胆尝试之一,这个由八家博物馆和一座植物园组成的文化机构集群走出了机构的高墙,将展览带到了城市中心。

通过接下来这个故事,我们可以了解到一个决心主动走进公众、不再坐等观众来访的博物馆。

深入社区,主动贴近

剑桥是一座充满反差的城市——这座城市坐拥世界顶尖的博物馆与享誉全球的大学,然而当地许多居民却觉得这些机构并非“为他们而设”。地理阻隔、经济门槛与文化隔阂让高校博物馆显得遥不可及,对于生活在城市中相对贫困地区的居民来说,尤其如此。

对剑桥大学博物馆联盟而言,这不仅阻碍了公众接触,更妨碍了深度对话。环境变化是当世最紧迫的议题之一,馆方希望了解本地民众的真实想法与感受。还有什么方法,能比直接现身图书馆、环保集市等社区场所,在人们熟悉放松的环境中与之开启对话更好呢?

别样的展览

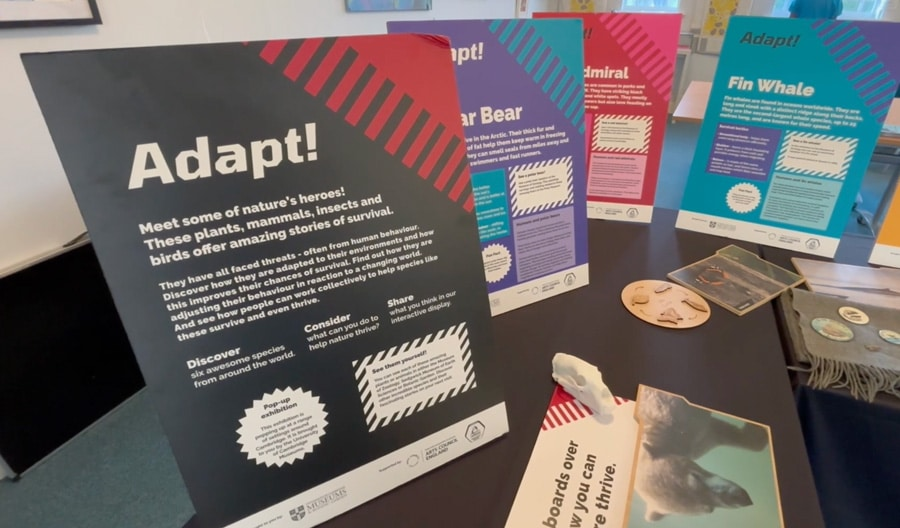

此举并非要在新场地重建一座微型博物馆。剑桥大学博物馆联盟与创意设计公司托里花卉设计(Tory Flower Design)合作,设计推出了一件更具活力、妙趣横生、注重互动的装置作品,其灵感来源于各博物馆的自然历史藏品。

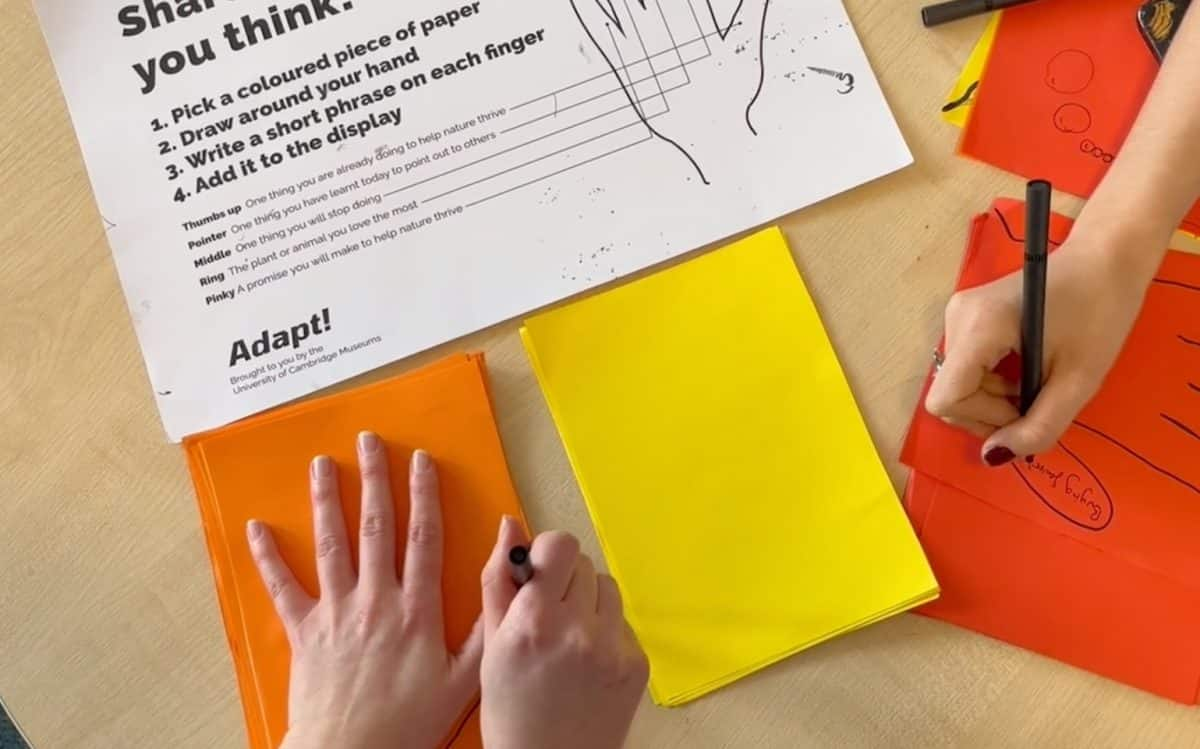

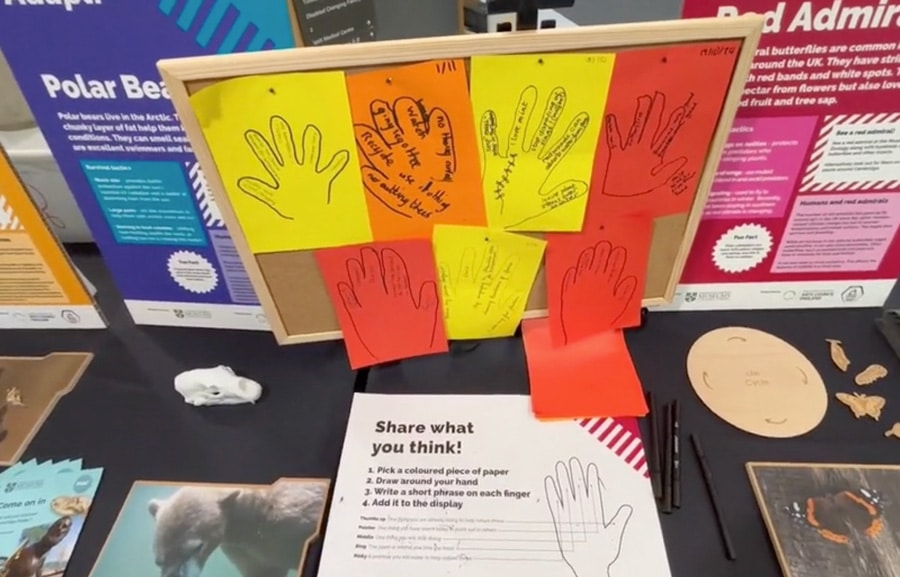

展览聚焦北极熊、银杏树等六种成功适应环境变化的物种,通过可触摸展材与吸睛信息板吸引观众驻足。互动环节邀请观众拓印手掌轮廓,许下守护自然的个人承诺。这些互动印记最终汇集成一个持续延展、不断更新的主题展示,生动映照出公众对环境变化的真实态度。

倾听与表达并重

“应变”项目最珍贵的启示在于:博物馆真正收获的并非自身输出的内容,而是来自公众的声音。在项目初期,团队便舍弃了格式化问卷,转而采用开放式对话。这一转变让参观者得以主导交流,意外催生出那些细致入微的真知灼见。

人们或倾诉对气候变化的深切忧思,或讲述与自然的独特情感联结,比如于花园邂逅金翅雀时倍感雀跃,或借户外时光缓解心理健康问题。当孩子们对化石的好奇心激发了父母与祖辈的记忆与故事时,代际之间的对话就这样自然而然地开始了。

快闪展览的力量

对博物馆从业者而言,“应变”项目提供了多重发人深省的启示:

博物馆肩负社会责任,需积极回应气候变化等全球性紧迫议题。

博物馆要主动走进人群,在空间与情感层面贴近公众,这样既能消解隔阂,更能开启意料之外的对话。

馆藏珍品实为绝佳对话媒介。无论古生物化石、植物叶片抑或动物标本,皆可引向超越科学认知的深入探讨。

环境议题并非只能忧心忡忡。以适应之道为对话框架,探讨自然与人类如何积极应对变化,既可维系交流中的希望星火,亦能确保其建设性价值。

别开生面的影响力

“应变”快闪博物馆解决了气候变化问题吗?答案自然是否定的。然而,快闪博物馆却带来了同样深刻的影响——在高校博物馆与当地社区之间,构筑了一个可以坦诚交流、真诚共情的对话空间。此举印证:博物馆不止是权威殿堂,更可成为思想交锋的对话之台。

博物馆若想就环境变化、社会公平、公共健康等深层议题激活社区参与,“应变”项目实为不二法门:离馆启谈,倾耳以闻。

剑桥大学博物馆联盟社区参与协调员克莱门西·库珀曾于2025年绿色博物馆峰会(Green Museums Summit)阐述此要义。

作者简介——吉姆·理查森(Jim Richardson)

吉姆·理查森博物馆未来论坛(MuseumNext)的创始人。过去二十余年间,他持续深耕博物馆领域,主导数字化与创新项目的研究与实践。如今,他正通过博物馆未来论坛这一平台,全力推动行业最佳实践的普及与应用。

(龚桃译自Museumnext网站)