- 中文

- EN

- Français

- 日本語

- 한국어

- 繁體中文

效率批判

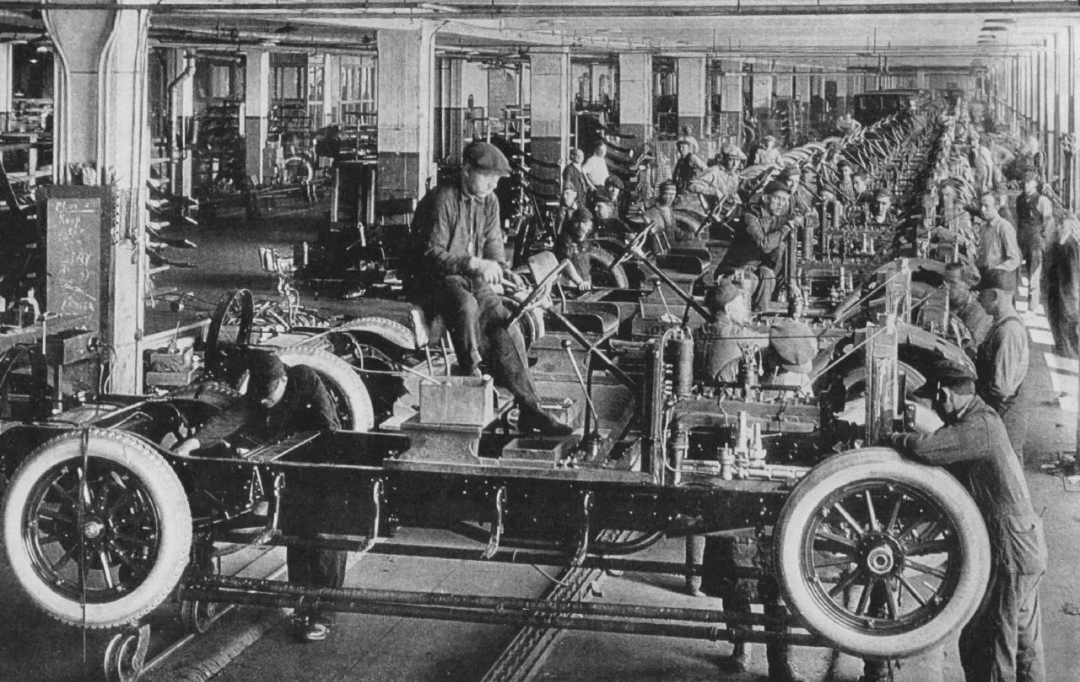

汽车装配线,1923年 阿尔蒂科利(Articoli),

CC BY-SA 4.0(译者注:知识共享许可协议的一种)

来源:维基共享资源(Wikimedia Commons)

我偶尔会借此栏目,探讨那些我认为对本行业及同行造成实际伤害的规范与实践。(例如,可参阅我此前对“精神离职”[译者注:即“quiet quitting”,指在工作中只完成基本职责,但不做更多事情,拒绝激烈职场竞争和非工作时间邮件,也有人将其译作“躺平”或“职场摸鱼”]及职场英雄主义危害的简短评论。)今天,我想分享的想法其实酝酿已久,更是因近期发生的一些事件愈发激荡。

我的核心论点就是:效率的价值被高估了。

效率的过度推崇源于营利行业,但在所谓“指标偏离”现象的影响之下,已悄然蔓延至非营利领域,包括博物馆行业,且方式具有危害性。这种过度推崇常是企业绩效的破坏性推手,对我们的领域而言,其危害更甚。

企业效率专家常空降而来,宣称要“削减冗余”(“trim the fat”,译者注:“fat”译为脂肪)。套用《公主新娘》(Princess Bride)中埃尼戈·蒙托亚(Inigo Montoya)的台词:我认为这个类比并不合其本意。人体脂肪是一种复杂器官,对健康和长寿至关重要。脂肪是我们的能量库,是化学与神经信号的关键调节器,更是免疫系统不可或缺的组成部分。跌坐在地时,我就很庆幸我有那么点缓冲保护。

同理,效率专家眼中的“冗余”之物,实则为不可或缺的安全边际:关键物资的额外储备;足以灵活替补的人力配置;与客户、顾客或同事建立必要社交关系的充裕时间。

当然,某些流程我确实希望高效,比如更新车辆登记、升级电脑软件、拔颗牙。然而,即便是超市收银台排队缓慢这类日常生活中的“低效”,也可能促成机缘巧合的人际关系。

我理解企业为何常将效率奉若神明:它能压缩短期成本(尤其是人力成本)并最大化短期利润。而利润不就是最重要的指标吗?毕竟,经济学家米尔顿·弗里德曼(Milton Friedman)曾直言,企业的唯一责任就是增加利润。因此,企业可能为了追求效率,而去压榨员工的每分每秒,再加上消除冗余和精简流程。

但这种对效率的狂热追求,即使对营利驱动型企业也非长远良策,因为高效体系往往脆弱易崩。当新冠疫情来袭时,极度高效的“准时制”(译者注:“just-in-time”系统,简称“JIT”,又称作无库存生产方式,通过精准匹配物料供应时间和数量,实现最小化库存占用与资源浪费)供应系统瞬间瓦解。人员配置“刚刚够用”的企业,哪怕只有小部分员工因病缺勤,也无法维持核心运转。由于疫苗生产被“高效”集中在全球少数工厂,一旦出现故障或延误,便会导致本可避免的死亡。

诚然,我期望核心服务是有效、稳健且有韧性的。以医疗为例:大型医疗集团要求医生每小时接诊四名患者,这无疑更“高效”(且更有利可图)。代价却由患者自己承担,自行预判病情,靠外行患者来判断哪些症状可能是致命隐患,因而亟需医生关注。将学生按年龄分组、安置课桌、灌输标准化课程或许高效。但若能投入时间与资源,根据个体优势、学习热情及学习模式因材施教,我们本可为孩子和社会提供更优质的教育。(我强烈推荐您花11分钟观看肯·罗宾逊爵士 [Sir Ken Robinson] 的经典TED演讲,剖析现代教育“流水线”模式如何辜负了孩子)(译者注:此处演讲应该指罗宾逊爵士以“Changing Education Paradigms”[改变教育模式] 为题的TED演讲)。

效率鼓吹者常将“低效率”妖魔化,但这纯属偷换概念。效率的反面并非低效率,而是有效性。为达到有效,医生或许需花半小时以上与患者建立信任,细致检查,通过问诊获取诊断背景信息。为达到有效,教师或许需为困境中的学生倾注更多时间与关注。教育体系或许需要转向,将关注优先放在体验式学习而不是课堂时长上。

效率与有效的分野,对博物馆行业至关重要。最重要的指标是吞吐量(接待人数及流转速度)吗?若依此标准,卢浮宫(Louvre)的《蒙娜丽莎》(Mona Lisa)展厅堪称典范。(然而其实并非如此。)

但博物馆人都明白,成功与否不仅关乎访客量——体验质量、对访客情感或认知层面的触动,才是更重要的标尺。然而,访客量是“简便”指标,常受董事会和资助方青睐,而更具价值的“影响力”却更难评估。正因如此,美国博物馆协会正致力简化博物馆对社会影响力(即对周边人群福祉的贡献)的衡量与报告流程。

效率对博物馆员工而言也非理想指标。在一个本已饱受职业倦怠困扰、难以吸引并留住优秀人才的行业,要求员工全天候“高效产出”岂是良策?(请参考前述关于“精神离职”的评论)我长期主张,员工日程安排至多占90%的工作时间。至于余下的10%,那是思考与规划的空间,是韧性与活力的源泉,即便在非创意岗位也能激发创造力。这样的空间,能够帮助与我们服务的群体之间建立人际关系,也帮助人们得到关注与珍视。博物馆存在的价值就是为了知识体系(即艺术、文化、历史与科学学术)的保存与传播,而这一切正依赖于反复思考、畅想、实验、创造乃至失败——这循环往复的过程中所需的时间与精神空间。博物馆自身,难道不正应践行这些价值吗?

借此机会,我也略谈相关概念“可扩展性”。扩展能力是商界(尤以科技领域为甚)尊崇的另一指标。就科技商业模式而言,它合乎逻辑:一次研发,规模部署,利润最大化。但如同效率,可扩展性作为指标,同样贬低了博物馆的诸多核心价值。若某馆拥有优质在线课程,是否应努力扩大其知名度与使用率?当然!然而许多顶尖博物馆项目是在地化的,高度本土化,专为服务特定社群需求而设计——这同样意义非凡,且可能产出其他机构无法企及的独特价值。

我曾亲身体验的最动人的博物馆项目之一,是2010年哈默博物馆(Hammer Museum)“机器项目”(Machine Project)的现场原声配乐:两位常驻吉他手陪伴观众穿行展厅,根据邂逅的艺术品即兴创作配乐。这种真实体验甚至无法扩展给所有现场观众。博物馆能否提供应用程序中的预录歌单作为替代?当然能。他们甚至可以联合音乐平台Spotify生成算法定制的个性化曲单。但坦白来说,这种技术带来的魔力,远不及一位将电吉他接入你耳机的音乐家随行左右。扩展性强的数字替身或许别有趣味,却剥离了我们极度渴求的人际关系。若此例稍显晦涩,请设想一下更为常见的一线讲解员,他们常能创造同样奇妙的相遇体验。我怀疑,即便基于翔实历史数据训练的AI聊天机器人,也无法复现同等质量的联结。

我认为,非营利博物馆无需效仿营利机构,而应发扬自身优势。博物馆确实需要收支平衡,但因其无需对股东负责,可优先追求有效性而非效率,看重影响力而非财务底线。博物馆能为公众提供无明确目标的开放式个性化互动所需的空间与时间。当下,较以往任何时候都更关键的是,博物馆应勇于挑战传统智慧,向掌权者(或资助方)直言真相,并默默树立典范,若政府、营利及非营利各界欲携手共建我们期许留给后代的世界,企业界或许正需效仿这样的榜样。

(姚懿芸 译自美国博物馆协会网站)