- 中文

- EN

- Français

- 日本語

- 한국어

- 繁體中文

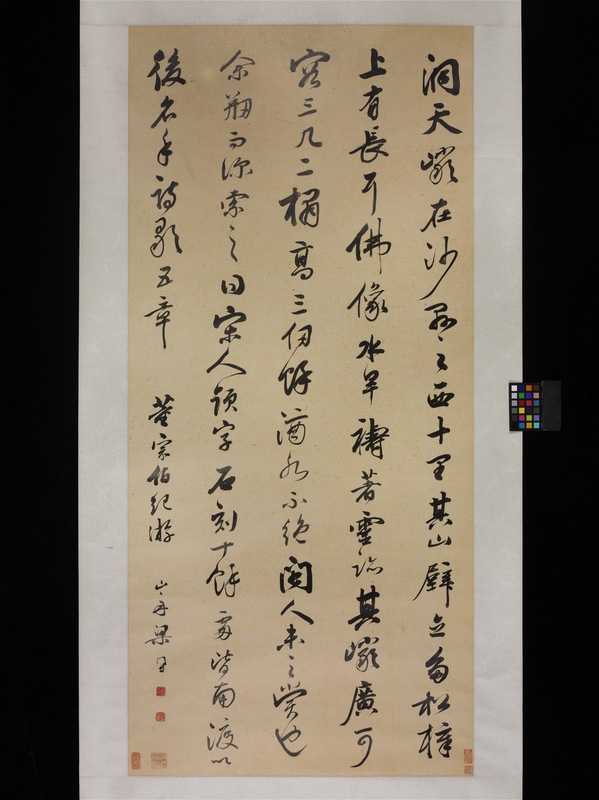

梁同书行书《明月山铭》诗轴

梁同书之《明月山铭》行书诗轴为纸本(四周为印花笺纸),全幅纵133厘米,横43.2厘米,行书四行。此文出自《文苑英华》第五册之第七百八十七卷庾信《明月山铭》。其内容为:“竹亭标岳,四面临虚,山围檐迥,叶落窗疏。看椽有篴,对树无风,风生石洞,云出山根。霜朝唳鹤,秋夜鸣猿,堤梁以堰,野路疑村。船横埭下,树俠津门,宁殊华盖,讵识桃源。”后题款:“庾信明月山铭为颛佩四弟书,同书时年八十有一。”下钤白文“山舟”、朱文“频罗庵主”二印。书轴右下侧裱边钤有朱文:“頵公鉴藏书画印”收藏印一枚。该诗轴书写章法平稳,恪守规范,上下贯气,行距疏朗有致,运笔以羊毫中锋铺毫,自然、稳健、婉美,墨色淹润,气魄雄厚。此作品有一种出自米氏“尚意书风”之神韵,但又超然独出,天马行空,集合了帖学的灵动与优美,展现出一种从容闲雅、清雅明快的意境。

深入探索

梁同书(1723—1815年)字元颖,号山舟,晚号不翁,九十外又号新吾长翁,钱塘(今杭州)人。博学多文,善鉴别前人手迹,过眼辄判其异伪。尤工于书,初法颜、柳,中年用米法,七十臻变化,纯任自然,自立一家,负盛名六十年。著《频罗庵论书》、《欧罗庵遗集》、《直语补证》、《欧罗庵书画跋》等。

梁同书出身书香门弟,其父梁诗正亦为清朝大臣,官至翰林院侍读。梁同书自幼习书,十二岁时便能书擘窠(bò kē)大字,且作字愈大,结构愈严,魄力沉厚,神采奕奕。至耄年后又能作蝇头小楷,尤为精彩,近人马宗霍《霋岳楼笔谈》谓:“山舟暮年书犹无苍老之气,斯其所以能见称于一时。”其游刃于一大一小之间,笔笔精到,“人谓唐欧阳信本、明文衡山之此也”。而梁同书的书风以及在书法理论上的真正升华,则在他七十以后,自立一家,他在书法理论上阐述出一些精辟评论也正是在其书风逐渐形成过程中所领悟出来的。首先他反对盲目的摹古,认为“好摹古帖何以反云大病?要之当临写时,手在纸,眼在帖,心则往来于帖与纸之间,如何得佳?纵逼肖,亦是有耳目、无气息死人。至于临摹既久,成见在胸,偶欲挥洒,反不能自主矣”。梁认为盲然的临帖只会陷入一种固定图式的桎梏中,而书风陈陈相因,全无自已之见术。为此他就曾赞扬过边寿民,称“苇闲先生每临帖多佳,能以自家性情合古人神理,不似而似,所以妙也”。虽说后世将梁归属于“帖学”一派,但从他的书法作品当中却看不出当时那种盲目跟随摹古之靡弱风气。他中年取法于米芾,也只是取其“率趣”的尚意书风,在临摹中将各家书风融会贯通,从而形成自已典雅洒脱之行书及章法平稳、平和自然之楷书风格,使得日本、琉球、朝鲜诸国皆欲得片缣以为快。他对苇闲先生的评价其实也是对他本人的一种真实写照:“融会在心,皆为我用。”为此清人徐珂在《清稗类钞》中曰:“惟梁(同书)兼数人之长,出入苏、米,笔力纵横,如天马行空。”又钱泳《履园丛话》评价道:“惟自壮至老,笔笔自运,不屑依傍古人,故所书全无帖意。”因此梁同书主张不拘泥于前人的成法,提倡在创作中自出胸臆。而非刘墉的模棱终老、王文治的盲然尊“董”,翁方纲的泥古而不化也。这是他阐述的书法理论之一。

梁同书所阐述书法理论之二则是在“用笔之法”上有其独特的见解。他强调书法中的一个“气”字,认为“字要有气,气须从熟得来。有气则有势,大小、长短、高下、欹整,随笔所至,自然贯注,成一片段”。“气韵生动”四字在中国书画艺术形式上是种最高的美的标志,南朝谢赫在其论画的“六法”中就将其列为首位。书法中的“气”是从书法线条中反映出来,而线条则是贯穿于整幅的笔法、章法、字法及墨法之中。梁同书认为贯穿全幅之“气”首先须从熟得来。熟则当要勤奋,“或日书三五百字不可间断,至半年一年之后,自然渐熟”。习熟后则使得骨力强、步伐齐。正如其弟子所问:“笔力直透纸背处如何?”山舟答曰:“当与天马行空参看……盖透纸者,状其精气结撰,墨光浮溢耳。”并称赞“米襄阳笔笔压纸,笔笔不著纸,所以妙也”。只有笔法运用得成熟有力,即能够体现出书法中笔力直透纸背的笔力之美,才使得书法线条呈现出一种韵律之美。此之前颜真卿在《张长史十二意笔法记》中也曾如此说道:“其用锋,常欲使其透过纸背,此成功之极也。”当然,梁同书认为的“熟”字并不是“只写得自家手腕熟”,否则会“耳、目、口、鼻尺寸不失,生气尽而神气去矣”。这也是习书中最重要的一点。得其神气,才能人心、笔力合二为一,习书之人将自已真正的情感投入其中,书法艺术的线条才能够蕴含出生命的活力,传达给人一种美的感受。正如刘熙载说:“笔性墨情,皆以其人之性情为本,是则理性情者,书之首务也。”因此一幅书法作品需涵盖“气”、“势”、“情”三方面,这才能算得上真正的艺术之作。这便是梁同书七十臻变化的心得所在。

此外,他对具体的笔墨之道也有着自已的理解,提出“笔要软,软则遒;笔头要长,长则灵;墨要饱,饱则腴;落笔要快,快则意出”。为此他还敢于推翻前人论点,他对其弟子张芑堂曰:“柳诚悬元秘塔碑是极软笔所写,米公斥不恶札,过也……设使米老用柳笔,亦必如此。”如此这种“信米”与“疑米”同时兼备的治学精神,是他对于前人观点能够作出重新评判、得出自已心得理论的前提条件。

梁同书的书风与书论之所以能够得到后代书家、学者的肯定评论,得宜于他对习书之法的正确观点及努力态度,得宜于当时身处摹古风潮中的他敢于置疑前人论点的勇敢精神,得宜于他善于思考、善于总结,从习书过程中得出自已真正的心得体会。

相关评论

1.张秋英:《笔墨之外求蹊径 梁同书的行书轴》,《收藏家》,2004年第11期

2.张国宏:梁同书书法鉴赏 ,《秘书》,2009年第8期