- 中文

- EN

- Français

- 日本語

- 한국어

- 繁體中文

蓝布绣回文诗菱形布袋

清末

长40厘米,宽40厘米

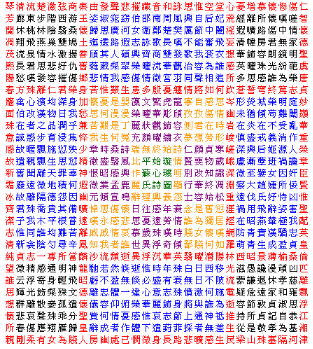

菱形,蓝布上用白线绣方格,横12行、纵14行,内绣168字,面诗文一角(约八个字)绣线脱落。内容如下:

|

醒 |

来 |

寻 |

能 |

莫 |

抛 |

夫 |

飞 |

遥 |

路 |

日 |

今 |

人 |

老 |

|

睡 |

巢 |

不 |

老 |

尚 |

妇 |

离 |

山 |

如 |

受 |

远 |

催 |

知 |

美 |

|

宿 |

枕 |

年 |

觉 |

恩 |

鸟 |

衣 |

去 |

孤 |

马 |

往 |

情 |

貌 |

谁 |

|

阳 |

婆 |

同 |

深 |

梦 |

寒 |

野 |

恓 |

时 |

署 |

旋 |

青 |

难 |

好 |

|

公 |

鹊 |

久 |

夫 |

少 |

中 |

鸿 |

西 |

来 |

嘱 |

春 |

荣 |

初 |

尽 |

|

处 |

别 |

还 |

身 |

梦 |

雁 |

戏 |

寒 |

冬 |

两 |

咐 |

当 |

愿 |

冷 |

|

离 |

一 |

夫 |

山 |

传 |

夜 |

知 |

可 |

不 |

各 |

发 |

真 |

淡 |

但 |

|

鸳 |

思 |

同 |

书 |

呌 |

君 |

昨 |

齐 |

观 |

结 |

何 |

空 |

情 |

望 |

|

再 |

鸯 |

常 |

夫 |

寄 |

早 |

静 |

归 |

量 |

天 |

房 |

为 |

颁 |

话 |

|

米 |

未 |

枕 |

信 |

与 |

想 |

归 |

思 |

见 |

懒 |

地 |

高 |

生 |

不 |

|

便 |

共 |

写 |

上 |

家 |

要 |

悲 |

妾 |

画 |

未 |

首 |

日 |

料 |

人 |

|

飞 |

鸽 |

柴 |

中 |

泪 |

双 |

本 |

眉 |

倚 |

门 |

载 |

数 |

月 |

同 |

据考证,此诗为前秦女子苏惠为表达对丈夫的思念之情所创作的回文诗。此诗回环往复皆可诵读,具体读法为,从第一行“夫”字开始,沿对角线,向右斜念下去,为一首十六句七言诗:

夫妇恩深久别离,鸳鸯枕上泪双悲。

思量结发当初好,谁知今日受孤恓(凄)。

鸿雁传书常无便,飞鸽写信寄君知。

寒来暑往催人老,美貌青春永不齐。

去时嘱咐真情语,谁料至今久不归。

本要与夫同日去,公婆年迈身靠谁?

更想家中柴米贵,又思身上少寒衣。

野鸽尚能寻伴侣,阳雀深山叫早归。

可怜天地同日月,我夫何不早归回。

织锦回文朝天子,早赦奴夫配寡妻。

深入探索

奇趣回文诗

回文,也写作“廻文”、“回纹”、“回环”,是汉语特有的一种修辞手法,它按一定法则将字词排列成文,正读倒读皆可成句,造成一种周而复始,首尾回环的妙趣,读来回环往复,绵延无尽,给人以荡气回肠、意兴盎然的美感。以这种手法造句、写诗、填词、度曲,便分别称为回文诗,回文词和回文曲,是我国古典文学中一种独特的诗歌体裁。

一、回文诗溯源:

回文诗的起源,一说源于汉代的“回文镜铭”。《四库全书》“提要”载:“绘惠像于卷首以明创造之功,其说未确。考《艺文类聚》载曹植《镜铭》八字,回环读之,无不成文,实在惠前,乃不标以为始,是亦少疏”。对回文诗起源于窦滔妻苏惠提出质疑,认为“曹植《镜铭》八字”其实在苏惠之前。“镜铭”是铜镜背面铸刻的符号及文字,多以圆形、矩形均匀排列,可以回环往复地旋读,相同的文字就产生了不同的释意。许多专家考证,汉代墓葬中出土的铜镜,其“镜铭”已经具有回文诗的雏形。例如:“宜侯王乐未央日富昌”(《小校经阁金石文字》卷十五)也可以回环读成:“乐未央日富昌宜侯王”或“日富昌宜侯王乐未央”。 但铜镜的铸造者兴许并未意识到这种文字排列方式将会产生新的诗歌样式,而是急欲防止由于这种文字排列造成的误读。所以,当时的一些铸镜者在铭刻文字时,多在文字的首尾相交之处加上一些特殊的符号或者标记。许多汉初墓葬中出土的铜镜,其铭文结束处都被加上某种记号,如“兮”字、“羊”字,但由此说明,在汉代早期,已经有人注意到铭文特定排列方式所造成的回环往复的释读结果。古籍中记载两汉、魏晋的回文镜铭较多。例如:“日有熹宜酒食长富贵乐毋事”(《小校经阁金石文字》卷十五)。“上华山凤凰集见神仙保长久寿万年周复始保子孙福禄永日以正食玉央饮澧泉驾青龙乘浮云白虎引。”(《小校经阁金石文字》卷十五)几则回文镜铭,都有回环往复的释读效果。这些回文镜铭大都是三言,三言正是汉代诗歌的主要形式。这些三言回文镜铭,已经具备了回文诗的某些特征。

六朝回文镜“镜华澄月”

《岩窟藏镜》第三集第十五图记载“镜发菱花净月澄华” 该铭排列在一面圆形铜镜的背面,铜镜的铸制年代据考证是六朝时期。铭文八字首尾相交排列在圆形铭内,四字递相为韵,读法甚多。曹植《镜铭》八字,虽然内容已经佚失。但是《镜铭》八字的释读方法文献仍有记载。据《岩窟藏镜》的作者梁上春考证:“铭文八字,读法甚多,正读四言八首,回文读四言八首,又回文读五言八首,首尾交加读五言八首,共得三十二首。”由此推断,曹植的《镜铭》八字,算是相当成熟的回文诗。曹植生活在汉末魏初,可以推论回文诗应该产生于汉代。

二有学者研究提出,儒家学说的代表作《道德经》乃回文之源。如,《道德经》第四十一章中的:

明道若昧,进道若退,夷道若类,

上德若谷,大白若辱,广德若不足;

建德若偷,质真若渝;

大方无隅,大器晚成,大音希声,大象无形。

反过来则可读成:

形无象大,声希音大,成晚器大,隅无方大;

渝真若渝,偷若德建;

足不若德广,辱若白大,谷若德上;

类若道夷,退若道进,昧若明道。

反过来读,不仅语句通顺,而且照样富有诗意。回文诗最大的特点是,回环往复皆可成诗,可逆读、短读、叠读,如,第五十九章“深根固柢长生久视之道” 十字,就可叠字读为七言绝句一首:

深根固柢长生久,固柢长生久视之。

道之视久生长柢,久生长柢固根深。

亦可叠字读为五言绝句一首:

深根固柢长,固柢长生久;

长生久视之,生久视之道。

此五言绝句又可倒读为:

道之视久生,视久生长柢;

久生长柢固,长柢固根深。

由此可见,该十字包含了就句叠字、双句回环、通体倒读三种最常见的回文诗形式。《道德经》由周王朝守藏史老子完成于春秋末期,比现已发现的其它任何一首回文诗都早,由此,《道德经》极可能是世界上最早的“回文诗”,是回文诗的真正源头。

此外,还有“道原说”、“《盘中诗》说”、“傅咸、温峤说”、“《璇玑图》说”等,皆不足以为据。

二、回文诗的主要形式:

1、环复回文

环复回文是指从头到尾顺读的诗篇,从中或从尾倒读也能文从字顺,并且富有诗意。循环类型回文诗以前秦妇女苏若兰的《璇玑图》最有名。

苏若兰《璇玑图》

《晋书》卷九六《列女传》载:“窦滔妻苏氏,始平人,名蕙,字若兰,善属文。苻坚时,滔为秦州刺史,被徙流沙,苏氏思之,织锦为回文旋玑图以赠滔,宛转循环以读之,词甚凄惋,凡八百四十字,文多不录。”841字本,是通行的版本,《回文类聚》首卷录之。说的是,前秦女子苏若兰仪容秀丽,知识广博,谦默自守,不求显耀,深得丈夫秦州刺史窦滔器重。但她对窦滔的宠姬赵阳台十分嫉妒,每每相见,总免不了一番嘲讽。窦滔到襄阳做官,若兰不肯随往。窦滔心中不快,只好带着赵阳台去襄阳赴任。久而久之,窦滔渐渐和若兰断了音讯。若兰十分悔恨,费尽心机,在一块八寸见方的五色锦缎上,织出一幅密密麻麻、完全由汉字环绕组成的《璇玑图》,令人送到襄阳,窦滔读后十分惭愧,深感对不起爱妻若兰。于是幡然醒悟,当即打发赵阳台返回关中,并用隆重的礼仪,把苏若兰接到襄阳,自此以后,夫妻更加恩爱。

整个《璇玑图》纵横各29字,共841字。无论反读,横读,斜读,交互读,退一字读,迭一字读,均可成诗。整个图上的文字,可以读成三言、四言、五言、六言、七言诗,约可组成七千九百五十多首诗,才情极妙,贯古超今,织者的悲欢忧乐,忠愤感激,好贤厌恶,跃然纸上。《璇玑图》堪称回文诗中之千古力作,因而有人称其为“最完备的回文诗”。

2、通体回文

通体回文是指一定文字组合,顺读成诗,从末尾一字反读至开头一字,则另成一首新诗。如:宋代李禺所作《两相思》回文诗,顺读是《思妻》:

枯眼望遥山隔水,往来曾见几心知?

壶空怕酌一杯酒,笔下难成和韵诗。

途路阻人离别久,讯音无雁寄回迟。

孤灯夜守长寥寂,夫忆妻兮父忆儿。

反向诵读则是《思夫》:

儿忆父兮妻忆夫,寂寥长守夜灯孤。

迟回寄雁无音讯,久别离人阻路途。

诗韵和成难下笔,酒杯一酌怕空壶。

知心几见曾来往,水隔山遥望眼枯。

宋代大文豪苏东坡有一首七言绝句,题为《记梦》。诗云:

空花落尽酒倾漾,日上山融雪涨江。

红焙浅瓯新火活,龙团小辗斗晴窗。

把这首诗倒过来,从最末一字回读,则成为:

窗晴斗辗小团龙,活火新瓯浅焙红。

江涨雪融山上日,漾倾酒尽落花空。

无论是顺读还是回读,都是一首很有意境的七言诗,写出了梦中火炉上温酒畅饮的情趣。

3、双句回文

双句回文的母体诗只有二句,倒过来又是二句,合起来为四句诗。如《情新逐意》,顺读为二句:

情新因意得,意得逐情新。

反过来又是两句:

新情逐得意,得意因新情。

合起来为一首五言绝句:

情新因意得,意得逐情新。

新情逐得意,得意因新情。

4、叠字回文

叠字回文体是对母体诗中的字词适当重叠,构成一首完整的新诗。叠字回文同双句回文的共同点,在于顺读的母体诗都是二句;区别在于双句回文只能倒读,不能重叠。叠字回文一般是从第一句的第四字开始重叠。叠字回文诗以苏东坡、苏小妹、秦少游三人所作《赏花》回环诗最有名气。相传,苏东坡与苏小妹正荡舟西湖之上,欣赏湖光水色,忽然有人驾扁舟送来苏小妹丈夫秦少游写的一封书信。苏小妹打开一看,信中写有两句话:

静思伊久阻归期,忆别离时闻漏转。

苏小妹是有名的才女,一看便知这是一首叠字回文诗,随口读出:

静思伊久阻归期,久阻归期忆别离;

忆别离时闻漏转,时闻漏转静思伊。

苏小妹为回敬丈夫的一片痴情,也作了一首叠字回环诗,交来人送秦少游。诗云:

采莲人在绿杨津,一阕新歌声漱玉。

从第一句的第四字开始重叠,读到第二句末再返回,在第一句“人”字处结束,每字读二次,便又是一首新诗:

采莲人在绿杨津,在绿杨津一阕新;

一阕新歌声漱玉,歌声漱玉采莲人。

苏东坡看在眼里,喜在心间,顺手拈来,也写了两句:

赏花归去马如飞,酒力微醒时已暮。

这两句同样是采用叠字手法写出的回文诗,读作:

赏花归去马如飞,去马如飞酒力微;

酒力微醒时已暮,醒时已暮赏花归。

4、就句回文

也称十字回文诀。指其母体诗只有一句,通过叠字回复诵读,形成完整的新诗。明末清初吴绛雪的《四时山水诗》,写春、夏、秋、冬四季,就是用的这种艺术手法,每个季节一句诗,仅用10个字,叠字回环诵读成一首七言绝句,构思巧妙,意境完整,描写四季景物,光色陆离,让人回味无穷,被世人誉为回文诗之珍品。

第一首,《春景诗》:“莺啼岸柳弄春晴夜月明”。从第三字开始重叠,到第一字结尾,回环读为:

莺啼岸柳弄春晴,柳弄春晴夜月明;

明月夜晴春弄柳,晴春弄柳岸啼莺。

第二首,《夏景诗》:香莲碧水动风凉夏日长。叠字回环读为:

香莲碧水动风凉,水动风凉夏日长;

长日夏凉风动水,凉风动水碧莲香。

第三首,《秋景诗》:秋江楚雁宿沙洲浅水流。叠字回环读为:

秋江楚雁宿沙洲,雁宿沙洲浅水流。

流水浅洲沙宿雁,洲沙宿雁楚江秋。

第四首,《冬景诗》:红炉透炭炙寒风御隆冬。叠字回环读为:

红炉透炭炙寒风,炭炙寒风御隆冬。

冬隆御风寒炙炭,风寒炙炭透炉红。