“沃霍尔与摄影”展隆重开幕——带您走进“波普艺术大师”的镜中世界

安迪•沃霍尔——波普艺术的倡导者,一位大胆革新、特立多变却又总能发出时代最强音的艺术大师。为了让公众能走进这位传奇艺术家的精彩人生,感受美国现代艺术发展的经典瞬间,湖南省博物馆联合美国激扬美术学会、谭国斌当代艺术博物馆共同举办的“安迪•沃霍尔与摄影”展于2015年12月29日隆重开幕。

湖南省博物馆党委书记、代理馆长段晓明致辞

嘉宾合影

开幕式由湖南省博物馆副馆长陈叙良主持。湖南省博物馆党委书记、代理馆长段晓明,美国激扬美术学会代表张海清,纽约市立大学美术馆馆长桑川,摄影家克里斯朵夫•麦可斯先后致辞。

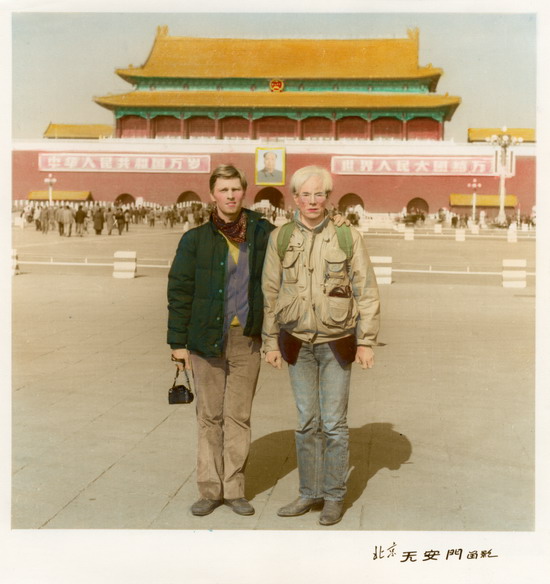

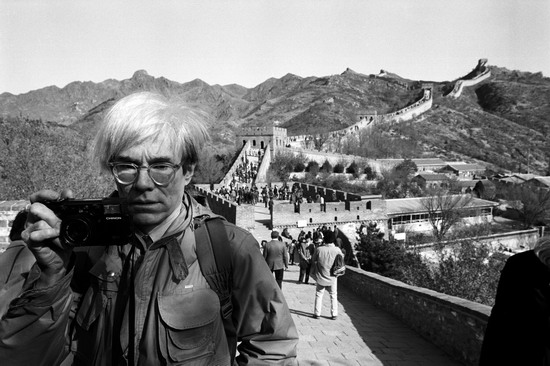

本次展览以安迪•沃霍尔为主题,展出了140余幅由沃霍尔本人和跟随他十多年的摄影家克里斯朵夫•麦可斯所拍摄的作品,以纪实的方式真实记录了安迪•沃霍尔的各类生活场景、服饰装扮等,再现了沃霍尔生命中最后十年的生活、创作景象。其中有一组由麦可斯拍摄的“沃霍尔在中国”的照片。照片拍摄于1982年,沃霍尔和麦可斯受友人之邀来北京旅游,其间他们在长城、故宫、天安门广场与毛泽东像等著名的旅游景点和标志性建筑合影留念。照片中的沃霍尔时而悠闲放松,时而刻意夸张,成为他唯一一次中国之行的美好回忆。此外,展览中还展出了安迪•沃霍尔独特的艺术标签——丝网版画。其中展品《贝娅特丽克丝女王》是沃霍尔创作的最大型丝网版画集、“女王”系列中的一幅。展出的这件作品就是将钻石粉尘融入了版画墨水的皇家版本,整幅作品无论从表现手法还是从创作材质都显得高贵奢华,衬托出贝娅特丽克丝女王的高贵身份。本次展览所展出的摄影作品,不仅能让观众与这位上世纪艺术界最伟大的先锋派艺术家近距离接触,还能给观众提供一个深入了解美国和美国艺术的机会。

摄影家克里斯朵夫•麦可斯接受采访

克里斯朵夫•麦可斯介绍作品

作为20世纪艺术界名人之一,安迪•沃霍尔的艺术生涯与摄影有着紧密的联系。从沃霍尔9岁得到第一部相机起,便与相机结下了不解之缘,一生留下了约十多万张黑白和彩色照片。他酷爱一次成像的宝丽来相机,富人名人、普通大众、日常用品等都成为他镜头下的焦点。

展览日期为2015年12月30日—2016年2月29日,本次展览免费向公众开放。

附

安迪•沃霍尔简介:

安迪•沃霍尔,捷克移民的后代。1928年出生于美国宾夕法尼亚州的匹斯堡市。幼年时,患有神经系统疾病“风湿性舞蹈症”的他通过绘画消磨时日,并逐渐喜爱上绘画。1949 年,沃霍尔从卡内基技术学院(现为著名的卡内基梅隆大学Carnegie Melon University),以图案设计学士学位毕业后,怀着艺术家的梦想到纽约去闯荡。在此期间,大众传媒的高效传播力对他影响很大。24岁时,他以一系列具有商业化风格的贺卡、橱窗展示、商业广告插图而闻名纽约。1954年,在他26岁时,沃霍尔首次获得美国平面设计学会杰出成就奖。

从上世纪六十年代开始,他开始转入纯艺术的创作。作品取材形式十分广泛,主要是通过日常生活用品来反映当时的美国生活。在艺术创作中,他喜欢千篇一律的作品,通常直接将钞票、罐头汤盒、可口可乐瓶及名人照片一起粘贴在画布上。沃霍尔创作的第一件作品就是可口可乐。“你在电视上看到可口可乐时,你可以知道总统喝可口可乐,利兹•泰勒喝可口可乐,你也可以喝可口可乐。你喝的可口可乐和别人喝的一样,没有钱能使你买到比街头流浪汉喝的更好的可口可乐。所有的可口可乐都是一样的,所有的可口可乐都是好的。”他琢磨着,为什么可口可乐不能成为艺术品?紧接着,有着番茄、牛肉、蛤蜊等多种口味的坎贝尔浓汤罐头也进入了他的创作领域。1962年7月,沃霍尔以32幅“坎贝尔浓汤罐头”系列画作举办了自己的首个艺术展,至今这32罐罐头仍在世界现当代美术史上占据一席之地。

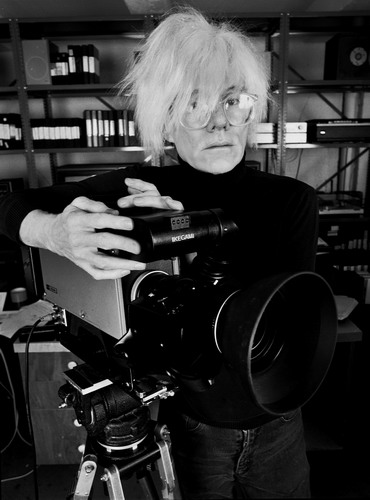

摄像机旁的沃霍尔

与此同时,沃霍尔还尝试以胶片制版和丝网印刷,将艺术纳入“复制”、“量产”程序。他将自己位于纽约东区47大道的银色工作室称为“工厂”,在这里,艺术和商业融合在了一起,所谓的艺术品被置于流水线下生产。他的作品没有“原作”可言,全是复制品,他就是要用无数的复制品来取代原作的地位。最广为人知的肖像画“玛丽莲”就是沃霍尔这一时期的代表作。画家以玛丽莲梦露这位不幸的好莱坞性感影星的头像作为画面基本元素,一排排地重复排立。画中透着某种特有的单调、无聊,所传达的感觉是冷漠、空虚、疏离的,恰与现代商业化社会中人们内在的感情不谋而合。世界著名的纽约美国现代艺术馆就收藏了他的“金色梦露”。当时美国现代美术馆的专家们在讨论如何将他的艺术作品归类时,遂产生了“波普艺术”这个词汇。

“波普艺术”(Pop Art),这个至今流行于艺术界的常用词汇,是六十年代通俗文化的产物,以美国和伦敦为中心,尤其是美国的纽约最为活跃。“POP”这个词汇,来源于“Popular”,跟人有关,跟流行有关,是西方资本社会在工业科技的发展中追求个人价值的一个产物。“Pop Art”就是表现植根于这个商业社会中每个人日常生活的艺术。琳琅的商品及大众娱乐文化、工厂文化为艺术家提供了丰富的视觉资源。包括商业广告、商标设计、日常商品、电影明星、影视剧照等。艺术家们将这些图像作为艺术载体运用到任何地方,用大众文化冲击着消费者的眼球。沃霍尔被认为是开创这一艺术流派的首领,被尊为“波普艺术之父”。

上世纪70、80年代,沃霍尔的影响力简直无孔不入:先后推出《安迪沃霍尔电视秀》及《安迪沃霍尔的十五分钟》两套电视节目,参与美国综艺节目《周六夜现场》,为摇滚乐队制作音乐片,并在时装秀及无数平面和电视广告中亮相。同时,他拍摄了《睡觉》、《吃》、《帝国》、《切尔西女郎》、《帝国大厦》等一系列实验性电影。就这样,他毫无忌讳地应用和开拓了多种媒介和表现可能,涉足众多不同的领域,设计、绘画、雕塑、装置、录音、电影、摄影、录像、文字、广告……不变的是,对于所处时代,安迪•沃霍尔具有高度敏感。

克里斯朵夫•麦可斯简介

克里斯朵夫•麦可斯,生于1948年,美国著名摄影家。自1976年起成为安迪•沃霍尔最亲近的摄影家,以纪实的摄影作品记载了沃霍尔生命中最后十年的各种活动。他在纽约的工作室也是以他拍摄的沃霍尔的作品著称。

麦可斯与沃霍尔在天安门广场

重点作品介绍:

1.沃霍尔在中国,1982 (41- 56) 克里斯朵夫.麦可斯拍摄

近33年来,中国发生了惊人的变化,其速度与规模都超乎想象,与当时克里斯朵夫•麦可斯拍摄的这些照片时已经完全不同了。1982年,麦可斯和沃霍尔受香港商人肖永丰(Alfred Siu)之邀前往香港,参加其私人会所的开幕式,沃霍尔之前受其委托为会所制作了两幅查尔斯王储与戴安娜王妃的肖像。开幕式过后,肖先生告诉沃霍尔,为他和友人安排了三天的北京之旅。沃霍尔十分惊喜,他五十年来到过世界各地,但从未踏足中国大陆。麦可斯也是一样的兴奋和紧张,他甚至还把长发剪短,使自己看上去更循规蹈矩。而沃霍尔的一头银色假发在北京吸引了当地人的目光。三天内他们参观了长城、故宫和天安门广场。一位拍旅游照的街边摄影师为他们拍了照片,答应他们付款后会将手工上色的照片寄到美国。这是沃霍尔唯一的一次中国之行。

这组照片记录了罕见的沃霍尔的形象,假期中的他像普通游客一样参观景点,没人认出他来。在天安门广场的众多标志性建筑中,麦可斯为他在毛泽东像前留下了影像,不禁让人猜测沃霍尔对毛泽东的看法,他是抱着普通游客的心情,还是毛泽东的崇拜者、艺术鉴赏家?我们不得而知。麦可斯成功地捕捉到了沃霍尔既是最放松又是最刻意和夸张的私密时光。此外,这组照片还记录了历史上不可复制的一瞬间。

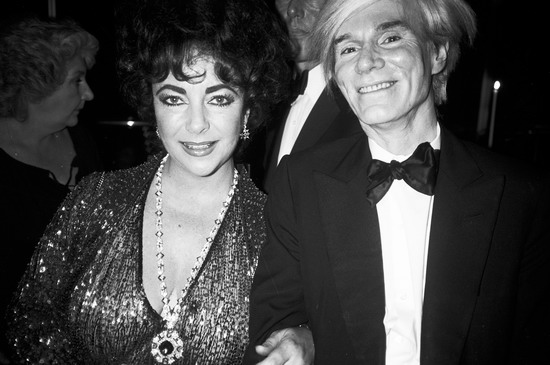

2.沃霍尔与伊丽莎白•泰勒,纽约,1981年 克里斯朵夫•麦可斯拍摄

这是一张安迪•沃霍尔与著名影星伊丽莎白•泰勒的合影照片。作为一位令人叹为观止的女星,伊丽莎白•泰勒在长达70年拍摄的50多部电影中,曾经两次获得奥斯卡女主角奖。《纽约时报》曾发表评论说,泰勒在世界范围内受欢迎的程度超乎想象,但有时候评论家却对她的演技有所保留,而这主要因为她太漂亮了,漂亮到演技都被掩盖,然而对于一个缺乏专业训练的人来说,泰勒的演技已经到了超乎寻常的地步。1963年,安迪•沃霍尔曾为伊丽莎白•泰勒画过一幅画像,该画像于2010年6月30日在伦敦以676万英镑、相当于一千多万美元拍卖。

3. 女王,贝娅特丽克丝女王(皇家版本),1985

《贝娅特丽克丝女王》是沃霍尔创作的最大型丝网版画集“女王”系列中的一幅。这一1985年创作的系列作品包括十六幅肖像,表现了四位在位的女王:英国女王伊莉莎白二世、斯威士兰女王恩通比、荷兰女王贝娅特丽克丝和丹麦女王玛格丽特二世。

展出的这件作品是将钻石粉尘融入了版画墨水的皇家版本之一。这种闪亮的材质使画作质量奢华,与皇室身份相符。钻石粉尘在黑色线条勾勒的轮廓处最为明显,如贝娅特丽克丝女王的眼睛、皇冠和脸。钻石粉尘是钻石加工业的副产品。沃霍尔可能特地选用了这种象征财富和奢华的材质,同时映射他自己的商业化生产——批量生产艺术。