著名收藏

著名收藏

佛兰德斯《耶稣殉难》(《Crucifixion》)

弗兰德斯(1460—1519),全名胡安•德•佛兰德斯(Juan De Flandes)出生于佛兰德斯,并在此接收绘画学习,1496年后活跃于西班牙,直至逝世。绘画风格属于早期尼德兰派风格,但是其画作大多为西班牙的伊莎贝拉女王服务,因此被认为是西班牙画派的成员。

画家从低视角构思了这幅耶稣殉难的景象,再现了曼坦那(1431—1506,意大利画家、雕刻家)的构图法。他对于外形轮廓的布置和直线的把握,赋予了整幅作品磅礴之感,让人联想起意大利油画。

格列柯《手抚胸膛的贵族男人》(《The Nobleman with his Hand on his Chest》)

这是一张佚名人物的肖像,身穿绣有花边领口和袖口的黑色外套,戴一件垂饰,一柄配剑,这些装扮说明他是一名绅士。这幅作品是西班牙文艺复兴时期的杰作,也是格列柯(El Greco)最为出名的作品。

《手抚胸膛的贵族男人》是格列柯到美国托莱多的第一年绘制的,画中坐着的人凝视观者的眼神和自然的手势给人留下深刻的印象。

对于画中人的身份以及作画目的众人有过很多猜想。有人认为他的姿态代表着悔意或誓约。不过这种猜想存在很多可疑之处。他的身份可能是蒙特马约尔的Juan de Silva y Ribera III 侯爵,或者是托莱多的阿尔卡萨(Alcazar)。

委拉斯开兹《宫娥》(《The Family of Felipe IV, or Las Meninas》)

这幅作品是西班牙国王菲利普四世(1605—1665)的女儿玛格丽特公主(Margarita,1651—1673)的肖像,她在马德里阿尔卡萨宫殿大厅中,身边围绕着她的仆人或“家庭成员”。

在1656年刚完成时,此画题名为《国王之家》,是委拉斯开兹最著名的作品。该画采用透视法,通过对光线的描绘和气氛的呈现,以高超的技艺展示出复杂的构图。

关于它的主题对象存在非常多的解释,也常被后世提及。其中最多的是强调此画有别于一般技法的尊贵之处。委拉斯开兹在画布左边将自己作画的情形也画了进去,据此再次表明油画创作至高无上的地位。玛格丽特公主身着白色衣衫出现在作品的正中央,身边围绕着她的女随从、两个宫廷小丑,还有一只大猛犬。在她后面,保姆与门口的军需官正在交谈。而国王菲利普四世和皇后玛丽安娜(1634—1696)出现在房间后部的镜子中,从而展现出一组非常复杂的空间关系。

里贝拉《雅各之梦》(Jacob’s Dream)

何塞•德•里贝拉(约1591—1652),西班牙画家。早期在艺术上曾受拉斐尔、米开朗基罗和提香等人的影响。后来追随卡拉瓦乔,曾服务于那不勒斯的王宫。

这幅创作于1639年的画描绘的是《创世纪》中雅各牧长的神秘之梦。画中雅各仿佛酣睡着,头枕在自己的左手上,身后是一棵树。另一侧是光明的天梯,天使们在上面来来往往。

这幅主题展示了里贝拉在构建隐喻性叙述方面的高超技艺。他采用了谢巴德(Shepard)在乡村小憩的形象,描述了圣经中最广为人知的一个故事。前景构图中殷实的形象和场景的写实特征将现实带到了奇妙的梦幻中,而这个梦就出现在蓝灰色天空下的光辉中。

里贝拉大胆地将前景内容置于斜线对比中,他对色彩的微妙洞察和细腻的构图才能体现在各个方面,并在这幅画中再次得到了印证。

戈雅《1808年5月3日》(《The 3rd of May 1808 in Madrid: the executions on Principe Pio hill》)

戈雅(1746-1828),全名弗朗西斯科•何塞•德•戈雅•卢西恩特斯,西班牙浪漫主义画派画家。画风奇异多变,从早期巴洛克式画风到后期类似表现主义的作品,他一生总在改变,虽然他从没有建立自己的门派,但对后世的现实主义画派、浪漫主义画派和印象派都有很大的影响,是一位承前启后的过渡性人物。

此油画描述的1808年5月2日,拿破伦军队的行刑队处决马德里的爱国者,以此报复他们起义反抗法国的占领。戈雅将亲眼目睹的灾难用画笔记录了下来,他在1814年连续创作了《1808年5月2日》和《1808年5月3日》两幅作品。这两件画作在西班牙国王费尔南多七世返回马德里时均被用于装饰凯旋门。

画面中法国士兵位于油画的右边,背对观者,他们用步枪瞄准将死的马德里人。场景的戏剧性和紧张气氛通过光线的应用得到加强,光线照亮了这些英雄,这使得观者可以通过详细的心理特征研究,识别出他们的性格和态度。

画的左下侧出现了一些损坏痕迹,这是画布于1937年西班牙内战期间转运到巴伦西亚时造成的。

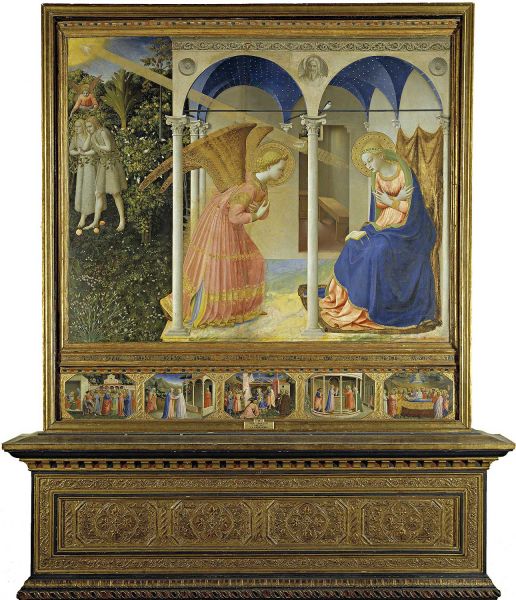

安利柯修士《天使报喜》(《The Annunciation》)

此圣坛装饰画原位于佛罗伦萨附近的Santo Domenico女修道院。版画中央部分描绘了大天使加布里埃尔(Gabriel)在一个门廊下向圣母玛利亚报喜。左侧,亚当和夏娃正被逐出伊甸园。下方圣坛中描绘的情景包括圣母的生活、玛利亚生子、她与圣约瑟的婚礼、玛利亚拜访她的表妹圣伊丽莎白、基督降生、耶稣在神殿的圣职推荐以及圣母逝世时基督接受她的灵魂。

安利柯修士,又名圣安利柯,将其毕生精力都献给了宗教艺术,因为他认为艺术是宗教信仰的一部份。在描绘自然、物体和人物时,他特别注重作品的品质和细节。在其风格中,安利柯修士将意大利后期哥特式风格和文艺复兴的新元素融合起来。其中一个表现就是其构图的空间深度,它除了遵循布鲁内莱斯基(Brunelleschi,1377-1446,建筑师及工程师,意大利早期文艺复兴建筑的先驱之一)的建议,将绘画聚焦于画面中央和朴实的场景外,同时也显示出了安利柯早期作品中出现的一些不足。

拉斐尔《红衣主教》(《The Cardinal》)

拉斐尔(1483-1520)意大利杰出的画家,和达•芬奇、米开朗琪罗并称“文艺复兴三杰”,也是三杰中最年轻的一位。他的作品博采众家之长,形成了自己独特的风格,代表了当时人们最崇尚的审美趣味,成为后世古典主义者不可企及的典范。

此作品绘制于罗马,当时拉斐尔正处在其绘画技巧的巅峰时期,正如其他画家所说的“他可以将人画得比真人还要逼真”。而画中这位红衣主教被认为是Alidosi、Bibbiena、Cybo或Trivulzio中的一个。

画面的构图源于达芬奇的蒙娜丽莎。在两幅作品中,人物均为坐姿,使身体和手臂构成一个三角形状。由于使用了加亮技巧,画中人物帽子上的鲜红色、袖子的白色及面部形成了强烈的对比。这个特征加上精心的描绘,给予了画中人一个三维的形象,展示了拉斐尔那些年中对雕刻的兴趣。

此作品由西班牙国王卡洛斯四世(Carlos IV,1748-1819)在罗马获得,当时他的身份仍是王子。

提香《马背上的卡洛斯五世》(《Emperor Carlos V on Horseback》

提香(Titian,1490-1576),全名提齐安诺•维伽略(Tiziano Vecellio),是意大利文艺复兴后期威尼斯画派的代表画家。早期作品受拉斐尔和米开朗基罗影响很深,以后他的作品比起文艺复兴鼎盛时期画家的作品,更重视色彩的运用,对后来的画家如鲁本斯和普桑都有很大的影响。

此幅卡洛斯五世皇帝(1500-1558年)在马背上的肖像是为了纪念王室军队在Mühlber与新教徒战争的胜利。直接明了的构图隐藏着一个复杂的象征意义:它将卡洛斯同时描绘成一个基督教骑士和罗马帝国传统的继承人。比如,他右手握着的长矛象征着凯撒的力量,但同时也暗示圣乔治的武器以及朗吉纳斯(Longinus,一个罗马士兵,他将矛插入了基督的肋间,之后成了一名基督徒)在“耶稣受难”时手中的武器。

这一构图方式始见于罗马的马可•奥勒留皇帝(Marcus Aurelius,121-180)在马背上的雕像中,丢勒制作了多个不同的雕刻版本,包括“骑士和死亡”,以及Hans Burgkmain的雕刻。

这张油画中君主身穿的盔甲现藏于马德里皇家宫殿的皇家军械库。本作品是为匈牙利的玛丽亚所作,并成了哈布斯堡王朝的象征。它于1827年被普拉多博物馆收藏。

提也波洛《圣母怀胎》(《The Immaculate Conception》)

提也波洛(Giovanni Battista Tiepolo,1696—1770)是最后一位重要的威尼斯派装饰画家,也是意大利洛可可最纯粹的诠释者。

画中的圣母玛利亚出现在地球和新月之上,脚踏象征原罪的大毒蛇,头上出现圣灵鸽。玛利亚被天使和一些她特有的象征,包括一枝百合花、棕榈枝、喷泉和镜子等所围绕。这个场景展现了圣母玛利亚圣洁的怀孕姿态,不受原罪的破坏。

本作品是提也波洛应阿兰胡埃斯(Aranjuez,西班牙地名)的Saint Pascual教堂委托创作的。油画草图位于伦敦的考陶尔德画廊(Courtauld Institute Galleries)。

韦登《卸下圣体》(《Descent from the Cross》又名《下十字架》)

罗吉尔•凡•德尔•韦登(1399,一作1400—1464)生于尼德兰的图尔纳,是罗伯特•康平的学生,曾被任命为布鲁塞尔市的官方画家。他的画轮廓分明、线条匀称,画中人物及其姿态相当优雅,在表现强烈的宗教情绪时特别敏感。

韦登让作品集中表现圣母在她儿子遭受折磨而去世时的悲痛心情。为了表现这点,画家选择的场景是:阿里马西亚(Arimathea,古代巴勒斯坦城镇)的约瑟夫、尼科迪默斯(Nicodemus)和一个助手托着耶稣的身体,圣母昏厥倒地,被圣约翰和圣女们搀扶着。

这幅作品采用的原料十分奢华。圣母玛利亚所着的蓝色长袍,使用的是迄今发现的那个时期佛兰德油画中最纯净的青金石。由于其尺寸巨大,几乎与实物大小一致,使这件作品与众不同。韦登绘图所使用的薄金木板、顶部角落的漆绘花饰边框(也模仿了镀金木)以及中心顶部的矩形延伸,使这些人物看起来像是彩饰雕刻。

韦登娴熟地在一个有限的背景空间中描绘了这一幅图,在边缘,图画以圣约翰和抹大拉的玛利亚(Mary Magdalene)相互合拢的动作收尾。在这幅图内,基督和圣母的身体朝对角成平行状,表达了她们的双重感受。人物的表情,表露内心的情感冲突,以及连接各个人物的曲线和反曲线的应用,使得整幅画给人以震撼感。

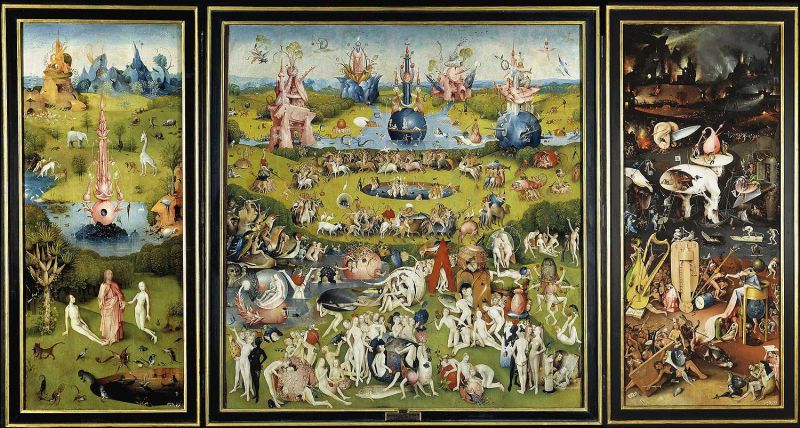

博斯《世俗欲望的乐园》(《The Garden of Earthly Delights》)

希罗尼穆斯•博斯(1450—1516),荷兰画家。他多数的画作都在描绘罪恶与人类道德的沉沦。他的图画复杂,有高度的原创性、想像力,并大量使用各式的象征与符号,其中有些甚至在他的时代中也非常晦涩难解。博斯被认为是20世纪超现实主义的启发者之一。

这个开放的三联画表现了三个场景。左边的画板描绘天堂,里面有上帝创造夏娃和生命之泉的场景。右边画板展示的则是地狱。中间画板的内容定义了整幅画的名称——表现世俗欲望的乐园。在天堂和地狱之间,这些欢乐仅仅暗示着罪过,表现了人类执着于各种世间的乐事。

中间部分有着明显而强烈的色欲描绘,其寓意却显得较为悠远神秘:美丽花朵的飞逝和水果的甜蜜传达了时光易逝之感,以及幸福和快乐的短暂性。画中的一些人物似乎证明了这种观点,如在左侧裹在水晶球中的一对夫妻,就暗指一句流行的佛兰德谚语:幸福就像玻璃,随即破碎。

合上后,此三联画展示了上帝创世第三日的阴暗面,上帝即是创造者。两扇门上留有题词:“他自己说后,所有都完成了”以及“他发出了命令,然后一切得以创造”。

这幅教化作品是博斯最幽深、庞杂和美丽的作品之一,创作于他的晚年。作品由Alba公爵的私生子在Prior don Fernando拍卖会上获得,于1593年被转到艾尔•埃斯科瑞亚(El Escorial,西班牙地名)。

鲁本斯《三美神》(《The Three Graces》)

彼得•保罗•鲁本斯(1577—1640)佛兰德斯画家,巴洛克画派早期的代表人物。

赫西奥德(Hesiod)的神谱中有三个美神,分别是代表光明的阿格莱亚(Aglaia)、代表欢乐的厄弗罗西纳(Euphrosine)以及代表花卉的塔利亚(Thalia)。宙斯所生的这三位女神均为圣女,她们同诸神一起生活,伺候筵席,还服侍爱情女神阿佛洛狄忒(Aphrodite),从不厌烦。

鲁本斯将她们画在一个喷泉旁边,上方饰有花环。这几个人物形象均基于古典雕塑,从中可见艺术家着力在躯体中再现大理石的冰冷感。圆滑的节奏和优雅的波动是这位艺术家晚年在油画作品中惯用的手法,同时伴有夸大的外形和暖色。

左边人物的灵感直接源于他的妻子Hélène Forment。这幅作品创作于鲁本斯婚后不久,见证了他的幸福生活。这段生活也从那个时刻开始融入到了他的情欲作品中。此作品一直由鲁本斯本人所有,直至他1640年逝世。后来由菲利普四世(Felipe IV)带到了西班牙。

丢勒《自画像》(《Self-portrait》)

阿尔布雷特•丢勒(Albrecht Dürer,1471—1528)生于德国纽伦堡,画家、版画家及木版画设计家。其作品包括木刻版画及其他版画、油画、素描草图以及素描作品,其中又以版画最具影响力。

丢勒在画中画了自己的上半身,身体微微侧转,从旁边的窗口可见一幅群山景色。他身穿白色的短袖黑边上衣和一件带金边的白色衬衣,长长的头发,头戴黑白条纹的饰帽,还有棕色的披肩和灰色羊皮手套。高雅的贵族服饰和正襟危坐时肃穆的眼神,显示出丢勒希望展现其高贵的社会地位。

这个作品出色之处表现在丰富的细节、精心的处理以及璀璨的金黄主题,所有这些构成了一幅完美无缺的肖像画。窗口边缘的德文题字表明了他对于自己艺术才能的自信。上面写着:“1498年,我根据自己的形象创作了这幅作品。我26岁,阿尔布雷特•丢勒。”

这幅作品由菲利普四世在英格兰查尔斯一世的拍卖会上获得。

伦勃朗《阿耳忒弥斯》(《Artemis》)

伦勃朗•哈尔曼松•凡•莱因(Rembrandt Harmenszoon van Rijn,1606-1669)是欧洲17世纪最伟大的画家之一,也是荷兰历史上最伟大的画家,被称为“文明的先知”。伦勃朗的顶峰之作包括自画像以及取自圣经内容的绘画。

画中,佩尔加蒙(Pergamus)的王后阿耳忒弥斯(Artemis)正准备饮食仆人送上的她过世丈夫摩索拉斯(Mausolus)的骨灰。在黑暗背景中可以看到一个神秘的老妇人。作品也曾被诠释为表现了蒙佛妮斯芭(Sophonisba)饮用她的丈夫从监狱中送来的毒药,以助她避免成为西皮奥•阿弗里卡纳斯(Scipio Africanus)邪欲的牺牲品。

不论何种解释,其主题都关乎忠诚和夫妻之爱,这似乎指出了画家暗示其自身与莎士基亚(Saskia van Utylenbroch)的婚姻,它发生于画家在油画上签名的同一年。

此画创作于伦勃朗艺术生涯中最高产的时期。他对定向光线的应用使人物从黑暗的背景突现出来。卡拉瓦乔(1573—1610)发明了暗色调技法,但伦勃朗是从他的老师彼得•拉斯特曼(Peter Lastman)那里学到这种技术的。

1769年,卡洛斯三世从拉•恩塞纳达(la Ensenada)侯爵手中得到了这幅油画。

佚名“俄瑞斯忒斯与皮拉德斯献祭(圣伊尔德丰索雕像群)”(Offering by Orestes and Pylades)

“圣伊尔德丰索雕像群”于1623年发现于罗马,一百年之后运抵圣伊尔德丰索 (La Granja de San Ildefonso)宫。

这件作品表现了俄瑞斯忒斯(Orestes)和皮拉德斯(Pylades)之间富有传奇色彩的友谊典范,他们带着阿耳忒弥斯(Artemis,狩猎女神和月神)的肖像(右方小雕像)回到金牛宫后敬献祭品。这一举行使得俄瑞斯忒斯免受神明的惩罚。也有人认为此雕像群是卡斯托尔(Castor)和波吕克斯(Pollux)兄弟。

此雕像群是一件奥古斯都时代的古典主义作品,是当时折衷主义的一个典型代表。最早见于罗马的罗马卢多维西别墅(Villa Ludovisi),并属于那里的Massimi红衣主教。后者过世之后,雕像被瑞典人Christine收藏。再后,它成为西班牙第一波旁王朝的国王菲利普五世的收藏。

戈雅的名作《裸体的马哈》(《La maja desnuda》)

马哈在西班牙语中是指“姑娘”或“漂亮姑娘”的意思。戈雅所画的“玛哈”是谁,至今仍是个迷。这幅《裸体的玛哈》中,“玛哈”仰卧于榻上,头枕手臂,微微斜倚,腰肢纤细,按当时学院派绘画审美的标准来看,她的头略大些,脚尖不合解剖结构,显然是画家有意为之。不论怎样,这幅作品是戈雅的独辟蹊径之作,因为在西班牙绘画史上极少有裸女像,它是不为西班牙宗教裁判所容忍的。

戈雅的《穿衣的马哈》(《La Maja vestida》)

“穿衣的玛哈”与《裸体的马哈》为姊妹画,画中的“玛哈”穿一件紧贴身子的白衣服,束一玫瑰色宽腰带,上身套一件黑色大网格金黄色短外衣,暖调子以红褐色为背景,使枕头、衣服和铺在绿色软榻上的浅绿绸子显得分外热烈。由于当时的社会舆论对《裸体的马哈》强烈不满,戈雅又另绘制了一幅表情、姿态一模一样的《着衣的马哈》,而拒绝在原画上修改。

毕加索《格尔尼卡》(《Guernica》)

油画《格尔尼卡》是西班牙杰出画家、法国现代画派大师毕加索的代表作,布面油画,349.3×776.6厘米,此画是受西班牙共和国政府的委托,为1937年在巴黎举行的国际博览会西班牙馆而创作,是表现战争题材且具有纪念意义的作品。画中表现的是1937年纳粹德国空军疯狂轰炸西班牙小城格尔尼卡的暴行。

这幅巨作的创作仅用了几个星期的时间。毕加索自己曾解释此画图像的象征含义,称公牛象征残暴,代表的是凶残的德国和法西斯,受伤的马象征受难的西班牙,闪亮的灯火象征着光明与希望……同时,画中也有许多现实情景的描绘:被践踏的鲜花、断裂的肢体,怀抱死去的婴儿嚎啕大哭的母亲、仰天狂叫的求救,断臂倒地的男子、濒死长嘶的马匹……画家以半抽象的立体主义手法,以超时空的形象组合,打破了空间界限,蕴含了愤懑的抗议,成就了史诗的悲壮;在西方绘画史上第一次单纯的以造型标注经历过的事件。乍看起来,这幅画在形象的组织及构图的安排上显得十分随意,这似乎与轰炸时居民四散奔逃、惊恐万状的混乱气氛相一致。然而,当我们细察此画,却发现在这长条形的画面空间里,毕加索以一种精心组织的构图,将一个个充满动感与刺激的夸张变形的形象,表现得统一有序,既刻画出丰富多变的细节,又突出与强调了重点,显示出深厚的艺术功力。因此,这幅画成为20世纪美术史上极其重要的作品。

格列柯《寓言》(《Fábula》)

格列柯的名作《寓言》,画面的中央展示的是一位少年的上身。他正对着画面,正对着他一只手拿着的未烧透的木炭吹气,以便木炭烧得旺起来并点燃他另一只手里握着的蜡烛。在他的身后,左边有个猴子(被铁链锁住)探出脑袋来观察火焰。他的右边,也就是画的近景,是一个人物的侧面,他那胡子拉茬的脸上流露着嘲弄不屑的表情,头上还戴着一顶洋红色的帽子。火焰发出的光集中地映在少年的脸上和右手手掌上,还有一部分微弱的光分散在另两者的头上。画家运用强烈的明暗对比手法,在不喧宾夺主地削弱光线的首要地位的前提下,华丽地展现了画面的背景色调和有助于塑造人物形象的元素。时而不拘一格而又尽显大师风格的笔触,显示了画家对绘画技巧运用自如,也显露出了画家艺术手法的成熟,从而使得这幅作品被视为作者在十六世纪末世十七世纪初的创作生涯中成熟时期的作品。

这幅作品又名《寓意作品》。在大不列颠有两个相似的版本也被认为是真迹:一个收藏于哈伍德之家的哈伍德伯爵收藏馆内,另一个则收藏与爱丁堡的苏格兰国家美术馆内。这两个版本的作品都比普拉多收藏的这幅年代更久远,两者都曾经过处理尺寸被缩小。