著名收藏

著名收藏

佛蘭德斯《耶稣殉難》(《Crucifixion》)

弗蘭德斯(1460—1519),全名胡安•德•佛蘭德斯(Juan De Flandes)出生于佛蘭德斯,并在此接收繪畫學習,1496年後活躍于西班牙,直至逝世。繪畫風格屬于早期尼德蘭派風格,但是其畫作大多為西班牙的伊莎貝拉女王服務,因此被認為是西班牙畫派的成員。

畫家從低視角構思了這幅耶稣殉難的景象,再現了曼坦那(1431—1506,意大利畫家、雕刻家)的構圖法。他對于外形輪廓的布置和直線的把握,賦予了整幅作品磅礴之感,讓人聯想起意大利油畫。

格列柯《手撫胸膛的貴族男人》(《The Nobleman with his Hand on his Chest》)

這是一張佚名人物的肖像,身穿繡有花邊領口和袖口的黑色外套,戴一件垂飾,一柄配劍,這些裝扮說明他是一名紳士。這幅作品是西班牙文藝複興時期的傑作,也是格列柯(El Greco)最為出名的作品。

《手撫胸膛的貴族男人》是格列柯到美國托萊多的第一年繪制的,畫中坐着的人凝視觀者的眼神和自然的手勢給人留下深刻的印象。

對于畫中人的身份以及作畫目的衆人有過很多猜想。有人認為他的姿态代表着悔意或誓約。不過這種猜想存在很多可疑之處。他的身份可能是蒙特馬約爾的Juan de Silva y Ribera III 侯爵,或者是托萊多的阿爾卡薩(Alcazar)。

委拉斯開茲《宮娥》(《The Family of Felipe IV, or Las Meninas》)

這幅作品是西班牙國王菲利普四世(1605—1665)的女兒瑪格麗特公主(Margarita,1651—1673)的肖像,她在馬德裡阿爾卡薩宮殿大廳中,身邊圍繞着她的仆人或“家庭成員”。

在1656年剛完成時,此畫題名為《國王之家》,是委拉斯開茲最著名的作品。該畫采用透視法,通過對光線的描繪和氣氛的呈現,以高超的技藝展示出複雜的構圖。

關于它的主題對象存在非常多的解釋,也常被後世提及。其中最多的是強調此畫有别于一般技法的尊貴之處。委拉斯開茲在畫布左邊将自己作畫的情形也畫了進去,據此再次表明油畫創作至高無上的地位。瑪格麗特公主身着白色衣衫出現在作品的正中央,身邊圍繞着她的女随從、兩個宮廷小醜,還有一隻大猛犬。在她後面,保姆與門口的軍需官正在交談。而國王菲利普四世和皇後瑪麗安娜(1634—1696)出現在房間後部的鏡子中,從而展現出一組非常複雜的空間關系。

裡貝拉《雅各之夢》(Jacob’s Dream)

何塞•德•裡貝拉(約1591—1652),西班牙畫家。早期在藝術上曾受拉斐爾、米開朗基羅和提香等人的影響。後來追随卡拉瓦喬,曾服務于那不勒斯的王宮。

這幅創作于1639年的畫描繪的是《創世紀》中雅各牧長的神秘之夢。畫中雅各仿佛酣睡着,頭枕在自己的左手上,身後是一棵樹。另一側是光明的天梯,天使們在上面來來往往。

這幅主題展示了裡貝拉在構建隐喻性叙述方面的高超技藝。他采用了謝巴德(Shepard)在鄉村小憩的形象,描述了聖經中最廣為人知的一個故事。前景構圖中殷實的形象和場景的寫實特征将現實帶到了奇妙的夢幻中,而這個夢就出現在藍灰色天空下的光輝中。

裡貝拉大膽地将前景内容置于斜線對比中,他對色彩的微妙洞察和細膩的構圖才能體現在各個方面,并在這幅畫中再次得到了印證。

戈雅《1808年5月3日》(《The 3rd of May 1808 in Madrid: the executions on Principe Pio hill》)

戈雅(1746-1828),全名弗朗西斯科•何塞•德•戈雅•盧西恩特斯,西班牙浪漫主義畫派畫家。畫風奇異多變,從早期巴洛克式畫風到後期類似表現主義的作品,他一生總在改變,雖然他從沒有建立自己的門派,但對後世的現實主義畫派、浪漫主義畫派和印象派都有很大的影響,是一位承前啟後的過渡性人物。

此油畫描述的1808年5月2日,拿破倫軍隊的行刑隊處決馬德裡的愛國者,以此報複他們起義反抗法國的占領。戈雅将親眼目睹的災難用畫筆記錄了下來,他在1814年連續創作了《1808年5月2日》和《1808年5月3日》兩幅作品。這兩件畫作在西班牙國王費爾南多七世返回馬德裡時均被用于裝飾凱旋門。

畫面中法國士兵位于油畫的右邊,背對觀者,他們用步槍瞄準将死的馬德裡人。場景的戲劇性和緊張氣氛通過光線的應用得到加強,光線照亮了這些英雄,這使得觀者可以通過詳細的心理特征研究,識别出他們的性格和态度。

畫的左下側出現了一些損壞痕迹,這是畫布于1937年西班牙内戰期間轉運到巴倫西亞時造成的。

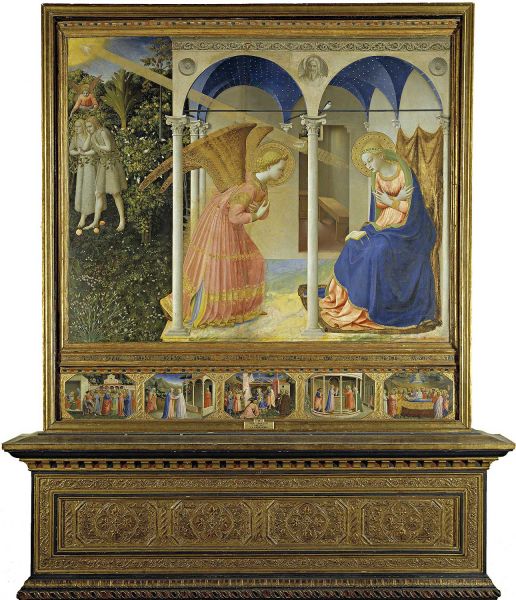

安利柯修士《天使報喜》(《The Annunciation》)

此聖壇裝飾畫原位于佛羅倫薩附近的Santo Domenico女修道院。版畫中央部分描繪了大天使加布裡埃爾(Gabriel)在一個門廊下向聖母瑪利亞報喜。左側,亞當和夏娃正被逐出伊甸園。下方聖壇中描繪的情景包括聖母的生活、瑪利亞生子、她與聖約瑟的婚禮、瑪利亞拜訪她的表妹聖伊麗莎白、基督降生、耶稣在神殿的聖職推薦以及聖母逝世時基督接受她的靈魂。

安利柯修士,又名聖安利柯,将其畢生精力都獻給了宗教藝術,因為他認為藝術是宗教信仰的一部份。在描繪自然、物體和人物時,他特别注重作品的品質和細節。在其風格中,安利柯修士将意大利後期哥特式風格和文藝複興的新元素融合起來。其中一個表現就是其構圖的空間深度,它除了遵循布魯内萊斯基(Brunelleschi,1377-1446,建築師及工程師,意大利早期文藝複興建築的先驅之一)的建議,将繪畫聚焦于畫面中央和樸實的場景外,同時也顯示出了安利柯早期作品中出現的一些不足。

拉斐爾《紅衣主教》(《The Cardinal》)

拉斐爾(1483-1520)意大利傑出的畫家,和達•芬奇、米開朗琪羅并稱“文藝複興三傑”,也是三傑中最年輕的一位。他的作品博采衆家之長,形成了自己獨特的風格,代表了當時人們最崇尚的審美趣味,成為後世古典主義者不可企及的典範。

此作品繪制于羅馬,當時拉斐爾正處在其繪畫技巧的巅峰時期,正如其他畫家所說的“他可以将人畫得比真人還要逼真”。而畫中這位紅衣主教被認為是Alidosi、Bibbiena、Cybo或Trivulzio中的一個。

畫面的構圖源于達芬奇的蒙娜麗莎。在兩幅作品中,人物均為坐姿,使身體和手臂構成一個三角形狀。由于使用了加亮技巧,畫中人物帽子上的鮮紅色、袖子的白色及面部形成了強烈的對比。這個特征加上精心的描繪,給予了畫中人一個三維的形象,展示了拉斐爾那些年中對雕刻的興趣。

此作品由西班牙國王卡洛斯四世(Carlos IV,1748-1819)在羅馬獲得,當時他的身份仍是王子。

提香《馬背上的卡洛斯五世》(《Emperor Carlos V on Horseback》

提香(Titian,1490-1576),全名提齊安諾•維伽略(Tiziano Vecellio),是意大利文藝複興後期威尼斯畫派的代表畫家。早期作品受拉斐爾和米開朗基羅影響很深,以後他的作品比起文藝複興鼎盛時期畫家的作品,更重視色彩的運用,對後來的畫家如魯本斯和普桑都有很大的影響。

此幅卡洛斯五世皇帝(1500-1558年)在馬背上的肖像是為了紀念王室軍隊在Mühlber與新教徒戰争的勝利。直接明了的構圖隐藏着一個複雜的象征意義:它将卡洛斯同時描繪成一個基督教騎士和羅馬帝國傳統的繼承人。比如,他右手握着的長矛象征着凱撒的力量,但同時也暗示聖喬治的武器以及朗吉納斯(Longinus,一個羅馬士兵,他将矛插入了基督的肋間,之後成了一名基督徒)在“耶稣受難”時手中的武器。

這一構圖方式始見于羅馬的馬可•奧勒留皇帝(Marcus Aurelius,121-180)在馬背上的雕像中,丢勒制作了多個不同的雕刻版本,包括“騎士和死亡”,以及Hans Burgkmain的雕刻。

這張油畫中君主身穿的盔甲現藏于馬德裡皇家宮殿的皇家軍械庫。本作品是為匈牙利的瑪麗亞所作,并成了哈布斯堡王朝的象征。它于1827年被普拉多博物館收藏。

提也波洛《聖母懷胎》(《The Immaculate Conception》)

提也波洛(Giovanni Battista Tiepolo,1696—1770)是最後一位重要的威尼斯派裝飾畫家,也是意大利洛可可最純粹的诠釋者。

畫中的聖母瑪利亞出現在地球和新月之上,腳踏象征原罪的大毒蛇,頭上出現聖靈鴿。瑪利亞被天使和一些她特有的象征,包括一枝百合花、棕榈枝、噴泉和鏡子等所圍繞。這個場景展現了聖母瑪利亞聖潔的懷孕姿态,不受原罪的破壞。

本作品是提也波洛應阿蘭胡埃斯(Aranjuez,西班牙地名)的Saint Pascual教堂委托創作的。油畫草圖位于倫敦的考陶爾德畫廊(Courtauld Institute Galleries)。

韋登《卸下聖體》(《Descent from the Cross》又名《下十字架》)

羅吉爾•凡•德爾•韋登(1399,一作1400—1464)生于尼德蘭的圖爾納,是羅伯特•康平的學生,曾被任命為布魯塞爾市的官方畫家。他的畫輪廓分明、線條勻稱,畫中人物及其姿态相當優雅,在表現強烈的宗教情緒時特别敏感。

韋登讓作品集中表現聖母在她兒子遭受折磨而去世時的悲痛心情。為了表現這點,畫家選擇的場景是:阿裡馬西亞(Arimathea,古代巴勒斯坦城鎮)的約瑟夫、尼科迪默斯(Nicodemus)和一個助手托着耶稣的身體,聖母昏厥倒地,被聖約翰和聖女們攙扶着。

這幅作品采用的原料十分奢華。聖母瑪利亞所着的藍色長袍,使用的是迄今發現的那個時期佛蘭德油畫中最純淨的青金石。由于其尺寸巨大,幾乎與實物大小一緻,使這件作品與衆不同。韋登繪圖所使用的薄金木闆、頂部角落的漆繪花飾邊框(也模仿了鍍金木)以及中心頂部的矩形延伸,使這些人物看起來像是彩飾雕刻。

韋登娴熟地在一個有限的背景空間中描繪了這一幅圖,在邊緣,圖畫以聖約翰和抹大拉的瑪利亞(Mary Magdalene)相互合攏的動作收尾。在這幅圖内,基督和聖母的身體朝對角成平行狀,表達了她們的雙重感受。人物的表情,表露内心的情感沖突,以及連接各個人物的曲線和反曲線的應用,使得整幅畫給人以震撼感。

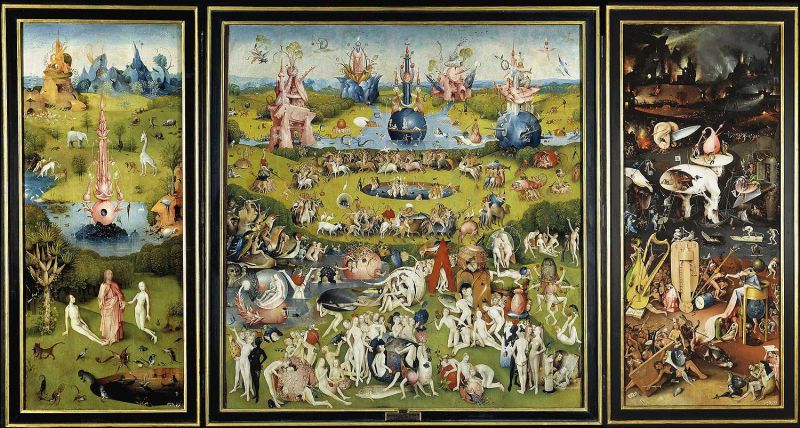

博斯《世俗欲望的樂園》(《The Garden of Earthly Delights》)

希羅尼穆斯•博斯(1450—1516),荷蘭畫家。他多數的畫作都在描繪罪惡與人類道德的沉淪。他的圖畫複雜,有高度的原創性、想像力,并大量使用各式的象征與符号,其中有些甚至在他的時代中也非常晦澀難解。博斯被認為是20世紀超現實主義的啟發者之一。

這個開放的三聯畫表現了三個場景。左邊的畫闆描繪天堂,裡面有上帝創造夏娃和生命之泉的場景。右邊畫闆展示的則是地獄。中間畫闆的内容定義了整幅畫的名稱——表現世俗欲望的樂園。在天堂和地獄之間,這些歡樂僅僅暗示着罪過,表現了人類執着于各種世間的樂事。

中間部分有着明顯而強烈的色欲描繪,其寓意卻顯得較為悠遠神秘:美麗花朵的飛逝和水果的甜蜜傳達了時光易逝之感,以及幸福和快樂的短暫性。畫中的一些人物似乎證明了這種觀點,如在左側裹在水晶球中的一對夫妻,就暗指一句流行的佛蘭德諺語:幸福就像玻璃,随即破碎。

合上後,此三聯畫展示了上帝創世第三日的陰暗面,上帝即是創造者。兩扇門上留有題詞:“他自己說後,所有都完成了”以及“他發出了命令,然後一切得以創造”。

這幅教化作品是博斯最幽深、龐雜和美麗的作品之一,創作于他的晚年。作品由Alba公爵的私生子在Prior don Fernando拍賣會上獲得,于1593年被轉到艾爾•埃斯科瑞亞(El Escorial,西班牙地名)。

魯本斯《三美神》(《The Three Graces》)

彼得•保羅•魯本斯(1577—1640)佛蘭德斯畫家,巴洛克畫派早期的代表人物。

赫西奧德(Hesiod)的神譜中有三個美神,分别是代表光明的阿格萊亞(Aglaia)、代表歡樂的厄弗羅西納(Euphrosine)以及代表花卉的塔利亞(Thalia)。宙斯所生的這三位女神均為聖女,她們同諸神一起生活,伺候筵席,還服侍愛情女神阿佛洛狄忒(Aphrodite),從不厭煩。

魯本斯将她們畫在一個噴泉旁邊,上方飾有花環。這幾個人物形象均基于古典雕塑,從中可見藝術家着力在軀體中再現大理石的冰冷感。圓滑的節奏和優雅的波動是這位藝術家晚年在油畫作品中慣用的手法,同時伴有誇大的外形和暖色。

左邊人物的靈感直接源于他的妻子Hélène Forment。這幅作品創作于魯本斯婚後不久,見證了他的幸福生活。這段生活也從那個時刻開始融入到了他的情欲作品中。此作品一直由魯本斯本人所有,直至他1640年逝世。後來由菲利普四世(Felipe IV)帶到了西班牙。

丢勒《自畫像》(《Self-portrait》)

阿爾布雷特•丢勒(Albrecht Dürer,1471—1528)生于德國紐倫堡,畫家、版畫家及木版畫設計家。其作品包括木刻版畫及其他版畫、油畫、素描草圖以及素描作品,其中又以版畫最具影響力。

丢勒在畫中畫了自己的上半身,身體微微側轉,從旁邊的窗口可見一幅群山景色。他身穿白色的短袖黑邊上衣和一件帶金邊的白色襯衣,長長的頭發,頭戴黑白條紋的飾帽,還有棕色的披肩和灰色羊皮手套。高雅的貴族服飾和正襟危坐時肅穆的眼神,顯示出丢勒希望展現其高貴的社會地位。

這個作品出色之處表現在豐富的細節、精心的處理以及璀璨的金黃主題,所有這些構成了一幅完美無缺的肖像畫。窗口邊緣的德文題字表明了他對于自己藝術才能的自信。上面寫着:“1498年,我根據自己的形象創作了這幅作品。我26歲,阿爾布雷特•丢勒。”

這幅作品由菲利普四世在英格蘭查爾斯一世的拍賣會上獲得。

倫勃朗《阿耳忒彌斯》(《Artemis》)

倫勃朗•哈爾曼松•凡•萊因(Rembrandt Harmenszoon van Rijn,1606-1669)是歐洲17世紀最偉大的畫家之一,也是荷蘭曆史上最偉大的畫家,被稱為“文明的先知”。倫勃朗的頂峰之作包括自畫像以及取自聖經内容的繪畫。

畫中,佩爾加蒙(Pergamus)的王後阿耳忒彌斯(Artemis)正準備飲食仆人送上的她過世丈夫摩索拉斯(Mausolus)的骨灰。在黑暗背景中可以看到一個神秘的老婦人。作品也曾被诠釋為表現了蒙佛妮斯芭(Sophonisba)飲用她的丈夫從監獄中送來的毒藥,以助她避免成為西皮奧•阿弗裡卡納斯(Scipio Africanus)邪欲的犧牲品。

不論何種解釋,其主題都關乎忠誠和夫妻之愛,這似乎指出了畫家暗示其自身與莎士基亞(Saskia van Utylenbroch)的婚姻,它發生于畫家在油畫上簽名的同一年。

此畫創作于倫勃朗藝術生涯中最高産的時期。他對定向光線的應用使人物從黑暗的背景突現出來。卡拉瓦喬(1573—1610)發明了暗色調技法,但倫勃朗是從他的老師彼得•拉斯特曼(Peter Lastman)那裡學到這種技術的。

1769年,卡洛斯三世從拉•恩塞納達(la Ensenada)侯爵手中得到了這幅油畫。

佚名“俄瑞斯忒斯與皮拉德斯獻祭(聖伊爾德豐索雕像群)”(Offering by Orestes and Pylades)

“聖伊爾德豐索雕像群”于1623年發現于羅馬,一百年之後運抵聖伊爾德豐索 (La Granja de San Ildefonso)宮。

這件作品表現了俄瑞斯忒斯(Orestes)和皮拉德斯(Pylades)之間富有傳奇色彩的友誼典範,他們帶着阿耳忒彌斯(Artemis,狩獵女神和月神)的肖像(右方小雕像)回到金牛宮後敬獻祭品。這一舉行使得俄瑞斯忒斯免受神明的懲罰。也有人認為此雕像群是卡斯托爾(Castor)和波呂克斯(Pollux)兄弟。

此雕像群是一件奧古斯都時代的古典主義作品,是當時折衷主義的一個典型代表。最早見于羅馬的羅馬盧多維西别墅(Villa Ludovisi),并屬于那裡的Massimi紅衣主教。後者過世之後,雕像被瑞典人Christine收藏。再後,它成為西班牙第一波旁王朝的國王菲利普五世的收藏。

戈雅的名作《裸體的馬哈》(《La maja desnuda》)

馬哈在西班牙語中是指“姑娘”或“漂亮姑娘”的意思。戈雅所畫的“瑪哈”是誰,至今仍是個迷。這幅《裸體的瑪哈》中,“瑪哈”仰卧于榻上,頭枕手臂,微微斜倚,腰肢纖細,按當時學院派繪畫審美的标準來看,她的頭略大些,腳尖不合解剖結構,顯然是畫家有意為之。不論怎樣,這幅作品是戈雅的獨辟蹊徑之作,因為在西班牙繪畫史上極少有裸女像,它是不為西班牙宗教裁判所容忍的。

戈雅的《穿衣的馬哈》(《La Maja vestida》)

“穿衣的瑪哈”與《裸體的馬哈》為姊妹畫,畫中的“瑪哈”穿一件緊貼身子的白衣服,束一玫瑰色寬腰帶,上身套一件黑色大網格金黃色短外衣,暖調子以紅褐色為背景,使枕頭、衣服和鋪在綠色軟榻上的淺綠綢子顯得分外熱烈。由于當時的社會輿論對《裸體的馬哈》強烈不滿,戈雅又另繪制了一幅表情、姿态一模一樣的《着衣的馬哈》,而拒絕在原畫上修改。

畢加索《格爾尼卡》(《Guernica》)

油畫《格爾尼卡》是西班牙傑出畫家、法國現代畫派大師畢加索的代表作,布面油畫,349.3×776.6厘米,此畫是受西班牙共和國政府的委托,為1937年在巴黎舉行的國際博覽會西班牙館而創作,是表現戰争題材且具有紀念意義的作品。畫中表現的是1937年納粹德國空軍瘋狂轟炸西班牙小城格爾尼卡的暴行。

這幅巨作的創作僅用了幾個星期的時間。畢加索自己曾解釋此畫圖像的象征含義,稱公牛象征殘暴,代表的是兇殘的德國和法西斯,受傷的馬象征受難的西班牙,閃亮的燈火象征着光明與希望……同時,畫中也有許多現實情景的描繪:被踐踏的鮮花、斷裂的肢體,懷抱死去的嬰兒嚎啕大哭的母親、仰天狂叫的求救,斷臂倒地的男子、瀕死長嘶的馬匹……畫家以半抽象的立體主義手法,以超時空的形象組合,打破了空間界限,蘊含了憤懑的抗議,成就了史詩的悲壯;在西方繪畫史上第一次單純的以造型标注經曆過的事件。乍看起來,這幅畫在形象的組織及構圖的安排上顯得十分随意,這似乎與轟炸時居民四散奔逃、驚恐萬狀的混亂氣氛相一緻。然而,當我們細察此畫,卻發現在這長條形的畫面空間裡,畢加索以一種精心組織的構圖,将一個個充滿動感與刺激的誇張變形的形象,表現得統一有序,既刻畫出豐富多變的細節,又突出與強調了重點,顯示出深厚的藝術功力。因此,這幅畫成為20世紀美術史上極其重要的作品。

格列柯《寓言》(《Fábula》)

格列柯的名作《寓言》,畫面的中央展示的是一位少年的上身。他正對着畫面,正對着他一隻手拿着的未燒透的木炭吹氣,以便木炭燒得旺起來并點燃他另一隻手裡握着的蠟燭。在他的身後,左邊有個猴子(被鐵鍊鎖住)探出腦袋來觀察火焰。他的右邊,也就是畫的近景,是一個人物的側面,他那胡子拉茬的臉上流露着嘲弄不屑的表情,頭上還戴着一頂洋紅色的帽子。火焰發出的光集中地映在少年的臉上和右手手掌上,還有一部分微弱的光分散在另兩者的頭上。畫家運用強烈的明暗對比手法,在不喧賓奪主地削弱光線的首要地位的前提下,華麗地展現了畫面的背景色調和有助于塑造人物形象的元素。時而不拘一格而又盡顯大師風格的筆觸,顯示了畫家對繪畫技巧運用自如,也顯露出了畫家藝術手法的成熟,從而使得這幅作品被視為作者在十六世紀末世十七世紀初的創作生涯中成熟時期的作品。

這幅作品又名《寓意作品》。在大不列颠有兩個相似的版本也被認為是真迹:一個收藏于哈伍德之家的哈伍德伯爵收藏館内,另一個則收藏與愛丁堡的蘇格蘭國家美術館内。這兩個版本的作品都比普拉多收藏的這幅年代更久遠,兩者都曾經過處理尺寸被縮小。