第三讲:社会历史环境

清代康熙、雍正、乾隆三朝,文字狱不断,致使文人士大夫人人自危,噤若寒蝉,只能闭门读书,纷纷把精力移注到考据学。乾、嘉之际,由于考据学的兴盛,带动了文字学、金石学的发展,从而也极大地激发了书家们在艺术上的创作欲望。自碑学从金石学中分离后,书法艺术也就由重帖学发展到崇碑学。尤其是随着大量的金石文物不断出土,拓本亦广,不少人由考据进而学书,许多金石学、文字学的研究者都对书法有浓厚的兴趣并亲身投入到书法创作当中,致使碑学大兴。嘉、道以后,随着那些过去长期埋藏在地下的古代器物的铭刻文字和清代之前各个朝代的碑版石刻文字的大量面世,引起了时人的普遍重视,人们从中看到了新鲜奇异的东西,并将其与当时帖学影响下死板单一的书风相比较,更显丰富多彩、千姿百态。一时间,商周金文、秦汉刻石、六朝墓志、唐人碑版,大至摩崖石刻,小至造像、残砖断瓦,片石只字,皆为世人所重,书法由此开始有了另一种新的生机。同时,金石学、文字学的兴盛,也影响了一批书法家加入到搜访研究碑刻的行列中,并进而以大量的金石材料为依据,重新挖掘和阐述书法艺术的发展与变迁。

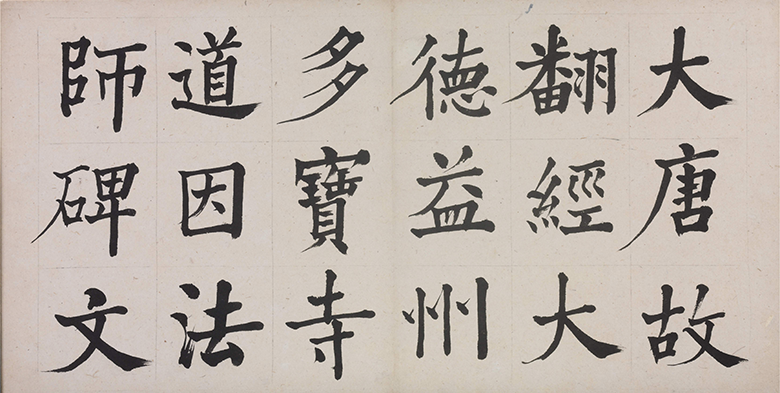

何绍基临《道因碑》册(节选)

康、乾年间,活跃于扬州地区的书画家金农(1687—1763)、郑燮(1693—1765)等人,以其标新立异、充满个性、蕴涵金石隶趣的书法面世,不仅让时人耳目一新,而且很快为世人所接受。乾隆时期的邓石如(1743—1805)以广泛临习秦汉碑刻,擅长篆、隶书体而名扬天下,遂成为清代碑派书法的拓荒者。乾、嘉之际,以钱大昕(1728—1804)、王昶(1725—1806)、毕沅(1730—1797)、翁方纲(1733—1818)等为代表的著名金石文字学家,投身于书法的创作实践,直接推动了碑派书法的发展。同时,阮元(1764—1849)的《南北书派论》和《北碑南帖论》,最早在理论上倡导“尊碑”。因他是当时学术界的“泰山北斗”,门生众多,具有极大的号召力;所以,由他提出的尊碑之说,很快得到广泛的响应和赞同。随后,包世臣(1775—1855)所著的《艺舟双楫》,继承了阮元倡导的“尊碑”之说,并发扬光大。他不仅极力倡导碑学,而且尊碑抑帖。包氏学识渊博,门生甚多,形成“包派”。“包派”更是大肆鼓吹尊碑之说。他们尊碑抑帖的理论影响甚远,至于清代后期以至今日研究书法者多喜北碑。

阮元隶书六言联书

何绍基所处的正是这样一个文字考据学兴盛、大量金石碑文不断出土、碑学逐渐勃兴的时代。随着碑学理论逐步完善和影响迅速扩大,碑派书法创作也发展到一个繁荣的阶段。当时,无论是书法家,还是文字学、金石学家,他们在碑学书法上的有益尝试和刻意创作,都或多或少地左右着何绍基的书法审美取向。何氏又是一个极好交友的人,许多金石学家都与他有密切的交往。更何况阮元是何氏的授业恩师,阮元提出的尊碑之说,在很大程度上引导着何氏的书法艺术观。何氏与包世臣亦有交往,而且还亲得其教导,包氏的理论,也肯定会对年青的何绍基产生影响。何绍基的书法就是在这种尊碑风尚盛行的社会历史环境中,逐渐走向成熟。