第三講:社會曆史環境

清代康熙、雍正、乾隆三朝,文字獄不斷,緻使文人士大夫人人自危,噤若寒蟬,隻能閉門讀書,紛紛把精力移注到考據學。乾、嘉之際,由于考據學的興盛,帶動了文字學、金石學的發展,從而也極大地激發了書家們在藝術上的創作欲望。自碑學從金石學中分離後,書法藝術也就由重帖學發展到崇碑學。尤其是随着大量的金石文物不斷出土,拓本亦廣,不少人由考據進而學書,許多金石學、文字學的研究者都對書法有濃厚的興趣并親身投入到書法創作當中,緻使碑學大興。嘉、道以後,随着那些過去長期埋藏在地下的古代器物的銘刻文字和清代之前各個朝代的碑版石刻文字的大量面世,引起了時人的普遍重視,人們從中看到了新鮮奇異的東西,并将其與當時帖學影響下死闆單一的書風相比較,更顯豐富多彩、千姿百态。一時間,商周金文、秦漢刻石、六朝墓志、唐人碑版,大至摩崖石刻,小至造像、殘磚斷瓦,片石隻字,皆為世人所重,書法由此開始有了另一種新的生機。同時,金石學、文字學的興盛,也影響了一批書法家加入到搜訪研究碑刻的行列中,并進而以大量的金石材料為依據,重新挖掘和闡述書法藝術的發展與變遷。

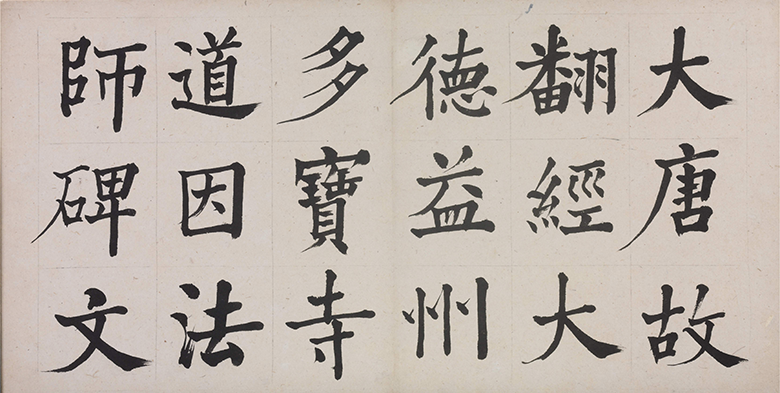

何紹基臨《道因碑》冊(節選)

康、乾年間,活躍于揚州地區的書畫家金農(1687—1763)、鄭燮(1693—1765)等人,以其标新立異、充滿個性、蘊涵金石隸趣的書法面世,不僅讓時人耳目一新,而且很快為世人所接受。乾隆時期的鄧石如(1743—1805)以廣泛臨習秦漢碑刻,擅長篆、隸書體而名揚天下,遂成為清代碑派書法的拓荒者。乾、嘉之際,以錢大昕(1728—1804)、王昶(1725—1806)、畢沅(1730—1797)、翁方綱(1733—1818)等為代表的著名金石文字學家,投身于書法的創作實踐,直接推動了碑派書法的發展。同時,阮元(1764—1849)的《南北書派論》和《北碑南帖論》,最早在理論上倡導“尊碑”。因他是當時學術界的“泰山北鬥”,門生衆多,具有極大的号召力;所以,由他提出的尊碑之說,很快得到廣泛的響應和贊同。随後,包世臣(1775—1855)所著的《藝舟雙楫》,繼承了阮元倡導的“尊碑”之說,并發揚光大。他不僅極力倡導碑學,而且尊碑抑帖。包氏學識淵博,門生甚多,形成“包派”。“包派”更是大肆鼓吹尊碑之說。他們尊碑抑帖的理論影響甚遠,至于清代後期以至今日研究書法者多喜北碑。

阮元隸書六言聯書

何紹基所處的正是這樣一個文字考據學興盛、大量金石碑文不斷出土、碑學逐漸勃興的時代。随着碑學理論逐步完善和影響迅速擴大,碑派書法創作也發展到一個繁榮的階段。當時,無論是書法家,還是文字學、金石學家,他們在碑學書法上的有益嘗試和刻意創作,都或多或少地左右着何紹基的書法審美取向。何氏又是一個極好交友的人,許多金石學家都與他有密切的交往。更何況阮元是何氏的授業恩師,阮元提出的尊碑之說,在很大程度上引導着何氏的書法藝術觀。何氏與包世臣亦有交往,而且還親得其教導,包氏的理論,也肯定會對年青的何紹基産生影響。何紹基的書法就是在這種尊碑風尚盛行的社會曆史環境中,逐漸走向成熟。