第六講:獨到的各體書法

史說何紹基“書法初學顔真卿,遍臨漢、魏各碑至百十通。運肘斂指,心摹手追,遂自成一家,世皆重之。”現代學者馬宗霍(1897—1976年)在《霋嶽樓筆談》中是這樣評何紹基的:“道州早歲楷法宗蘭台《道因碑》,行書宗魯公《争座位帖》、《裴将軍帖》,駿發雄強,微少涵渟。中年極意北碑,尤得力《墨女志》,遂臻沉着之境。晚喜分篆,周金漢石無不臨摹,融入行楷,乃自成家。”綜觀何紹基的書法藝術,此語極為中肯。這就是說,他是融帖學、碑學于一體的書家,而且書體技法全面,楷書、行草、隸書、篆書都各具特色。從而可知,其早期書法多為顔體,以後書體漸參入碑趣,于縱橫欹斜中見規矩,恣肆中透秀逸之氣。後期則多取篆、隸之意,這時的書法風貌獨具,将行楷、隸書、篆書融為一體,字體渾厚雄重,獨創一格。

6.1力厚骨勁的楷書

何紹基在楷書方面,早年研習顔真卿書體,對顔體的研究有極深的造詣,從顔書的筆墨體勢中獲益是極為可觀的,為其書體的形成,打下了堅實的基礎。同時,他對歐陽通《道因碑》的喜愛,不亞于對顔書的迷戀,對《張黑女墓志》的偏好也是不争的事實,這便更有益于其楷書内涵的豐富。如楷書聯“乘興遣畫滄州趣,濟世宜引英俊人”,是在顔體中融入了歐字,書體雄健厚重,早期書作特征明顯。而楷書八言聯:“典冊法書衆英聚集,紫芝朱草太平機關”,氣勢宏偉,力能扛鼎,純用顔體書風完成,已沒有歐字的痕迹,是其壯年期的榜書力作。《鄭海藏先生書法抉微》評清人學顔體道:“錢南園得其體,伊墨卿得其理,何子貞得其意,翁常熟得其骨,劉石庵得其韻。”此論頗為精辟。何紹基所得的“意”既顔體的深蓄内涵。

何紹基行楷七言聯 何紹基楷書八言聯

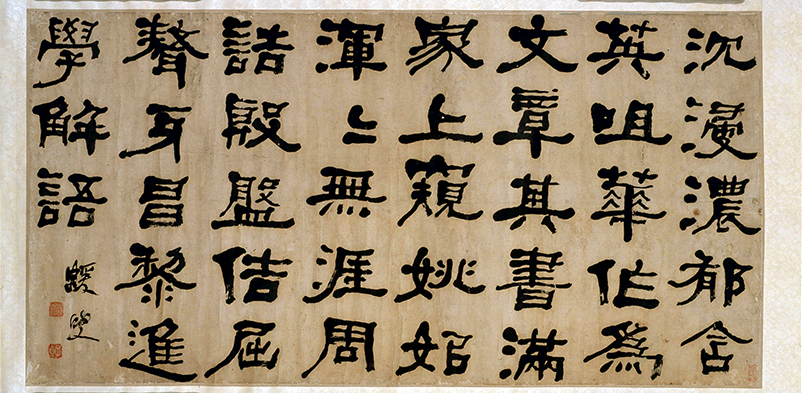

在何紹基的楷書作品中,小楷《黃庭内景玉經冊》可謂精心之作,寫得極為遒美。結體中有較濃的顔書味,每一個字、每一筆劃都能做到一絲不苟,從而可見其“書法無一筆不從橫平豎直中來”。該冊署年款為“癸卯”,既道光二十三年(1843),時年四十五歲,正值年富力強,精力旺盛,故而能寫出如此精妙的小楷。同時代的楊翰于同治十一年壬申(1872)在這本《黃庭内景玉經冊》上跋文評道:“何貞老書,專從顔清臣問津,數十年功力,溯源篆隸,入神化境,此冊書《黃庭》,圓勁清渾,仍從琅琊上掩山陰,數千年書法于斯一振。如此小字,人間不能有第二本。”楊翰的這段跋語,十分精确地道出了此冊書的藝術水平及其在書壇上的曆史地位。同時,也說明了何紹基的楷書并非簡單的楷書用筆,而是創造性的用篆、分的筆意去寫楷書。

何紹基小楷《太上黃庭内景玉經》冊(節選)

霋嶽樓筆談》稱他:“小真書由《麻姑壇》入《黃庭》、《樂毅論》,神和氣厚,視劉文清之取姿養勢者黨乎遠矣。”他的楷書《小字麻姑山仙記》,功力深厚,亦是其楷書中的代表作。從何紹基傳世的楷書作品來看,其結體橫平豎直,整齊凝練,力厚骨勁,氣蒼韻遒,金石味極濃。這種書體風貌,是其青壯年接受碑學思想後,對歐陽通的《道因碑》評價尤高,臨習亦勤;與此同時,對《張黑女墓志》特别用心揣摩,深悟其奧,得諸碑精髓所緻。而他的楷書中那種藏鋒行筆,筆道較園的特點,則吸收了顔體的養分,遂将歐陽通與顔真卿熔于一爐。這樣,便形成了其獨具風貌的楷書體勢。正如近代書畫家曾熙(1861——1930年)所述:“蝯叟從三代兩漢包舉無遺,取其精意入楷,其腕之空取《黑女》,力之厚取平原,鋒之險取蘭台,故能獨有千古。”

6.2沈雄峭拔的行草

常言道:“書如其人”。在書法藝術中,最能體現書家個性的,莫過于行草書。何紹基的行草更是頗具特色,其以獨道的性情、超強的包容性而廣為書家稱道。他的行草書代表了其書法的最高成就,亦使其書學的思想和理念在此得以充分展現。他沒有承襲傳統帖學老路,而是融北碑和帖學于一體。他宗顔真卿的《争座位帖》、《祭侄稿》、《裴将軍詩》和李邕的《麓山寺碑》。以顔書為基礎,融入秦漢篆隸和北魏碑刻的筆法,從形體、筆法等方面大膽突破而最終取得成功。即在行草方面,求得“老辣”、“蒼勁”的筆法和借助回腕法制造“生”的意趣,進而獨創一格。其特點是用筆飛動騰躍,起伏跌宕,造成點畫方圓交錯,線條粗細相間,尤注重整體的章法布白,講究字與字、行與行之間的關系,疏密錯綜有序,天然質樸,體現其在藝術上的造詣之深。正如《清稗類鈔》評論:“子貞太史工書,早年仿北碑,得玄女碑寶之,故以名其室。通籍後始學魯公(顔真卿),懸腕作藏鋒書,日課五百字,大如碗,橫及篆隸。晚更好摹率更(歐陽詢),故其書沈雄而峭拔。行書尤于恣肆中見逸氣,往往一行之中,忽而似壯士鬥力,筋骨湧現;忽又如銜環勒馬,意态超然,非精究四體熟谙八法,無以領其妙也。

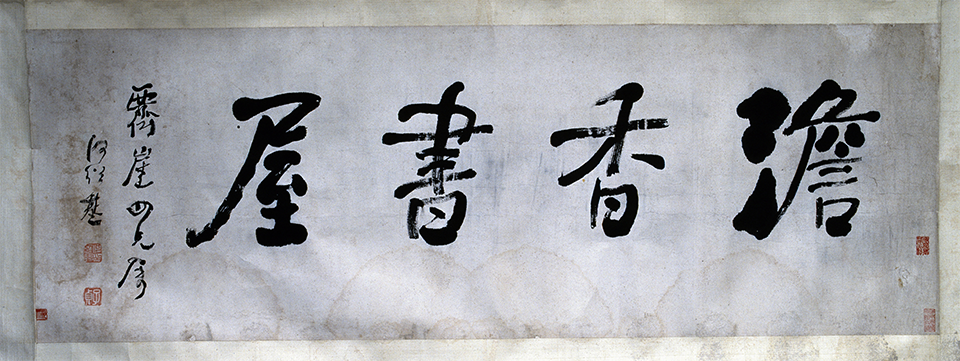

何紹基行書“澹香書屋”橫披

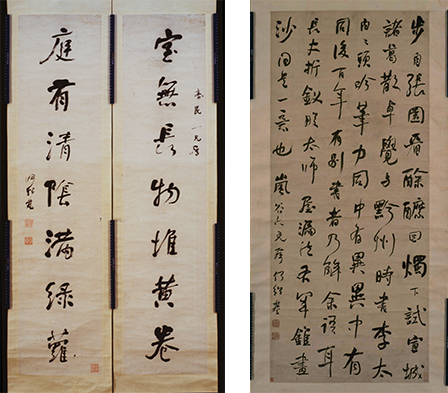

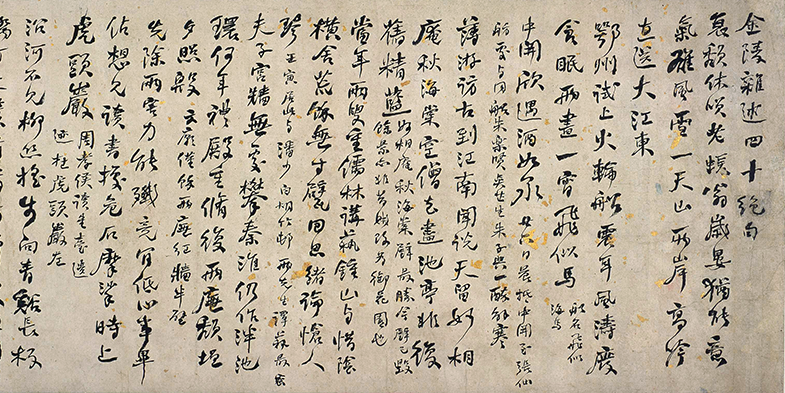

何紹基的傳世墨迹中,行書最多,也最有特色,僅書聯以數千計,且句無雷同,體現其不僅書藝精湛,而且語句絕妙,是其詩文才學的顯現。如行書七言聯:“室無長物堆黃卷,庭有清陰滿綠蘿”,是其自身的寫照,此聯在書法上得力于顔真卿,旁及歐陽詢、李邕,并參以《張黑女》,體勢遒勁,峻拔流動,将篆隸融會于行書之中,别具風格。又如他的行書節黃庭堅《跋與張載熙書卷後》軸,用筆灑脫自然,挺秀雄沈,有篆籀意。以其用筆老辣,履險如夷,當為其行書中的精品。何紹基到了中晚年,書法可謂達到爐火純青的藝術境地。這卷行草《金陵雜述四十絕句》卷,作于同治甲子年(既1864年),時年六十六歲,正是何氏書法藝術的高峰時期。這些詩文,體現其豐富的學識。詩稿寫得極為随意,無絲毫做作之習,這正是其行草書的真正風貌,真可謂獨樹一幟的書法體勢,無怪能在晚清書壇上冠絕一時。晚清文人林昌彜在《何紹基小傳》中又這樣說道:“(何紹基)書法具體平原,上溯周、秦、兩漢古篆籀,下至六朝南北碑版,搜輯至千餘種,皆心摹手追,卓然自成一家。草書尤為一代之冠。”

何紹基行書七言聯 何紹基行書節黃庭堅《跋與張載熙書卷後》

何紹基行草《金陵雜述四十絕句》卷(節選)

6.3古茂撲厚的隸書

談到隸書,人們就很自然地想到漢隸,那字體莊重,書寫效果略微寬扁,橫畫長而直畫短,呈長方形狀,講究“蠶頭雁尾”、“一波三折”,為曆代書家所推尊。清代書學諸家,幾乎無不以擅隸為本。然多有偏失,或張揚個性,過于狂怪;或默守漢隸規矩,不敢越雷池一步。從史料可知,何紹基專習隸書時期大約是從六十歲左右開始的。在濟南樂源書院、長沙城南書院等期間裡,不間斷地遍臨漢代名碑古本,尤以《張遷》、《禮器》二碑用功最深,各臨百通。就是外出途中,都将碑本揣在懷中,閑餘拿出來研讀。後來又臨有《西狹頌》、《乙瑛》、《史晨》、《曹全》、《衡方》、《石門頌》、《華山》、《武榮》等諸碑,并有大量墨迹傳世,為後學者留下了珍貴的墨寶。而這些超出常人的勤奮用功,彌補了起步較晚(專習隸書)的不足。何紹基通過綜合清代各家隸書創作之長,寫出了既有深厚的漢碑功底,又具有個性意趣的超逸多姿的新書體。他的隸書,無論是當時,還是後來,都得到了衆多書家的稱贊。近代書家譚澤闿評其為“蝯叟緻力于漢隸至勤,東京諸碑臨寫殆遍,六朝而後言八分,無能過者。”

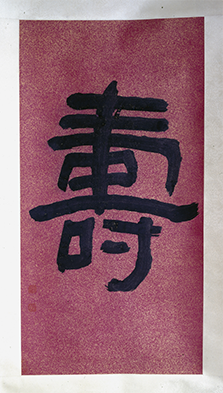

何紹基隸書大壽字中堂

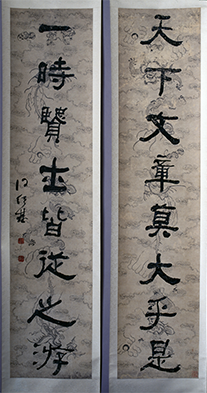

何子貞隸書頗具深度和系統性,其源于《張遷》,而于漢碑無所不習,見聞既廣,用功尤勤,浸淫所緻,風貌自成。從其所臨大量碑文來看,書體是自己的筆法,所具有的是漢隸的神韻,如隸書八言聯:“天下文章莫大乎是,一時賢士皆從之遊”,寓流動于平正,藏精巧于古拙,舉重若輕,遊刃有餘,落筆灑脫,皆随意而自然,觀賞此書,自覺有清雅之氣。再看他的隸書節韓愈《進學解》語橫批,婉和韻雅,古茂撲厚,運筆園渾,筆道灑脫空靈、峻逸。其“顫筆”拙厚有趣,點劃間筆斷意連,無做作之氣。章法上,虛實相間,字與字雖無牽連之筆,卻使人感到氣勢緊密,生動耐觀。曾熙評道:“本朝言分書,伊、鄧并稱。伊(秉绶)守一家,尚涵書卷之氣。鄧(石如)用偃筆,肉豐骨啬,轉相撫效,習氣滋甚。道州以不出世之才,出入周秦,但取神骨,馳騁兩漢,和以天倪。當客曆下,所臨《禮器》、《乙瑛》、《曹全》諸碑,腕和韻雅,雍雍乎東漢之風度。及居長沙,臨《張遷》百餘通,《衡方》、《禮器》、《史晨》又數十通,皆以篆、隸入分,極晚之歲,草篆分行冶為一爐,神龍變化,不可測已,五嶺入湘起九嶷,其靈氣殆盡輸之先生腕下矣。”

何紹基隸書八言聯

何紹基隸書節韓愈《進學解》語橫批

6.4遒峻凝重的篆書

清乾嘉以來,在碑學發展過程中,最先接受學術界影響并投入臨習漢碑實踐的書家,大都與篆刻有緣,其中甚至還有以篆刻名世者。雖說這些“書家在篆書的筆法技巧、結體風格等藝術形式方面沒有取得突破性進展,但他們篆書創作實踐活動本身,就對繁榮和提高篆書水平,促進碑派書法的全面發展,起到了不可忽視的作用。唐、宋以來篆書的衰落,除應用價值的削弱外,一個重要原因是文字學的式微和荒疏。對于宋代以後為數不多的寫篆書者來說,在筆法不傳、取資無門的同時,篆字結體不合六書、謬誤叢生的情況更為明顯。清代中期金石、文字學的複興,從根本上改變了這種狀況,從而為篆書書法的發展創造了一個正确和良好的風氣基礎。”

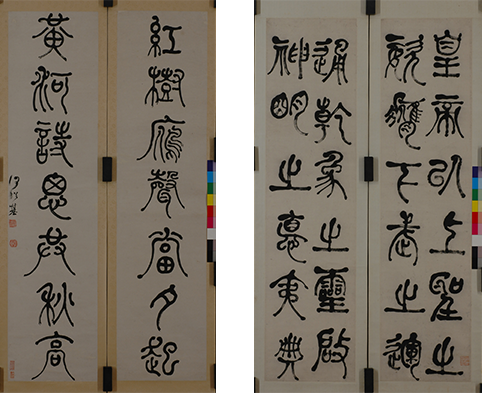

精通書法藝術各種體勢的何紹基,在篆書方面自有他獨道之處。其早年對金石篆刻頗為嗜好,如同他曾學過繪畫一樣,也曾治過印,且下過功夫,隻是不輕易作而已,所以在繪畫、治印方面的傳世作品極少。其在篆書方面取法更高古,所臨過的金文不下二十種,著名的有《毛公鼎》、《宗周锺》、《楚公锺》、《叔邦父簠》、《蔡簋》等。揣摩其作品,可知其篆書出自周秦籀篆,用筆蒼勁,注重氣韻,不以分布為工,而以圓潤婉遒見長,筆墨古拙而有奇趣。字形不計工拙妍醜,而追求點劃上遒峻凝重,使其錯落參差的字形别有天地。并能将行書筆意納入篆法,用筆也并非一概中鋒,而是方園尖扁俱全,神融筆暢,雄健質樸。進而一改以往小篆以靜為主的面貌,形成靜中有動,動靜結合的新體勢。《霋嶽樓筆談》稱何紹基的篆書:“所臨三代鼎彜款識,皆自出機抒,興緻時遇紙則書,神融筆暢,妙緒環生,移其法以寫小篆,遂爾天機洋溢,獨得仙證。”何紹基臨習三代、秦漢、六朝篆籀,不是一味地全盤照臨,而是如同學隸臨碑一樣,“或取其神,或取其韻,或取其度,或取其勢,或取其用筆,或取其行氣,或取其結構分布,當其有所取,則臨寫時之精神,專注于某一端”。所寫出的篆書,看不出是出自何體,但又總覺得有來曆,這就是他與衆不同的學書法。他就是采取這種“欲先分之以究其極,然後合之以彙其歸”的方法,從而使他學古能入能出,最終在書法上達到立宗開派的目的。

何蝯叟對篆書的書法創作,是比較得心應手的。在其傳世墨迹中,這類作品不僅數量多,而且品位高。體勢上, 他是大篆小篆都寫;書寫形式上,書聯、屏條、橫幅等都具備,如篆書七言聯:“紅樹雁聲當夕起,黃河詩思共秋高”。結構謹嚴,布局沈穩,用筆揮灑自如,且富有變化,頗具韻味。又如篆書節古文屏,書于同治丁卯年(1867年),當時何紹基已是年近七十歲高齡的人,其嚴謹的書風無不令人欽佩。該書屏是在吸取前人書藝養分的基礎上,将行書的氣、隸書的勢有機地揉入。筆道上,方筆園筆、粗筆細筆渾然一體,所呈現出獨具一格的篆書風姿,是衆所不及的。而在凡能體現其風格的楷書、行書、草書及隸書作品中,均參有篆意,形成各種書體都呈現出古拙樸茂之趣,這也是他書法最具特色的一環。

何紹基篆書七言聯 何紹基篆書節古文屏