第四講:博學多識 筆耕不辍

在中國書法史上,何紹基屬于那類具有豐厚文化底蘊的書家,學識淵博,詩文俱佳。晚清學者林昌彜(1803—?年)在《何紹基小傳》中嘗稱:“師内行出于天性,處家庭間,恂恂孝友,于學無所不窺,博涉辭書。于六經、子、史,皆有著述,尤精小學,旁及碑版文字,凡曆朝掌故,無不了然于心。” 他對古文有極深的研究,尤其是他的詩,堪稱一絕,有晚清“宋詩派”代表人物之譽。《清史稿》稱他“詩類黃庭堅”,其實除黃庭堅外,他在詩的取法上更多的還是蘇東坡。在他的詩作中,不僅有多首表達了其對蘇轼的欽佩之情,而且有時作詩喜好步蘇詩之韻。他的詩整體看來有自己的風格,其詩作正如其自己所說的那樣:“一切豪誕語、牢騷語、绮豔語、疵貶語,皆所不喜,亦不敢也。”從而,也使他的詩作始終保持着“溫柔敦厚”的特色,即使看到了當時社會的陰暗面,對生民的疾苦多有同情,但在他的詩文中是不會出現那種對社會和現實富有批判力的詞句的。有人将其歸納為:“平淡自然,意在自我;不名一體,富于變化;詞采壯麗,氣勢雄偉。”其著作有《東洲草堂詩鈔》等。他所作文章,“文筆靈活,富于變化,語言質樸,明白曉暢。《使蜀奏稿》或叙或論,或分條陳述,或一氣呵成,均剀切詳明,令人折服。《湯母楊太淑人吟钗圖記》側重議論,說理透徹,語言明快,具有一種咄咄逼人的氣勢。《仲弟子毅哀辭》側重抒情,一氣呵成,音節短促,震人心弦,催人淚下”。他所作文章也已為當世人所重,惜為其書名所掩。楹聯以數千計,且句無雷同,而且語句絕妙,是其詩文才學的顯現。其一生著作在經史方面有《惜道味齋經說》八卷、《史漢地理合證》若幹卷、及與丁晏合撰的《山陽縣志》二十一卷等。在文字學方面的著述有《說文段注駁正》、《說文聲讀表》、《說文聲訂》等。其他還有《何蝯叟日記》、《東洲草堂文鈔》、《東洲草堂詩集》、《玄女室雜記》、《春陵倦憶錄》等。因為學識淵博,再加上聰穎過人,故其字亦如其人一樣,内涵極為豐富,久觀益美。

《東洲草堂詩鈔》二十七卷(同治本)

筆耕不辍,是何紹基在書法藝術上取得成功的重要原因。他曾在《跋張黑女墓志拓本》中題道:“餘自得此碑(1825年),旋觀海于登州,既而旋楚,次年丙戌(1826年)入都,丁亥(1827年)遊汴,複入都旋楚,戊子(1828年)冬複入都,往返二萬餘裡,是本無日不在箧中也。船窗行店,寂坐欣賞,所獲多矣”。這不僅表明了他對《張黑女墓志碑》的鐘愛,同時也證明了他在學習上的勤奮。而他苦練書法,自少至老,不分寒暑,日課不辍。在給其姻親李仲雲的信中寫道:“從未臨《道因碑》,冬間忽發此興,每日晨起臨十紙,得百八十字,汗流肱背,真消寒妙法也!”⑽在《何紹基種竹日記》(記叙着從道光二十七年六月至道光二十八年十二月間,即1847年6月—1848年12月,每天所經曆或所做的主要事情)中,有關刻苦勤奮練字的記叙随處可見,如“午間寫大字”、“午後寫大字多”。就是在酷熱的六、七月份,隻要有時間,他都堅持,從未間斷。如道光二十七年六月份:“廿七日,早出門拜客。歸,竟日熱,寫大字汗透。”“廿九日,早起,順路拜客,到館。巳正出,由廠肆歸。熱甚,寫大字不能多。”⑾等等。由此可見其在書法方面用功之深和勤奮的程度。直至晚年,他都始終保持着這種勤奮的精神。何維樸在其祖父臨《衡方碑》後跋道:“鹹豐戊午(1858年),先大父年六十,在濟南樂源書院,始專習八分書。東京諸碑,次第臨寫,自立課程。庚申(1860年)歸湘,主講城南,隸課仍無間斷,而于《禮器》、《張遷》兩碑用功尤深,各臨百通。此衡方碑書于壬戌(1862年)十二月,乃臨張遷百通後所臨者,未及數本,次年正月即作嶺南之遊,七月始歸,嗣後筋力漸衰,從遊諸生日益衆,校藝不遑,隸課亦因之少綴矣。”

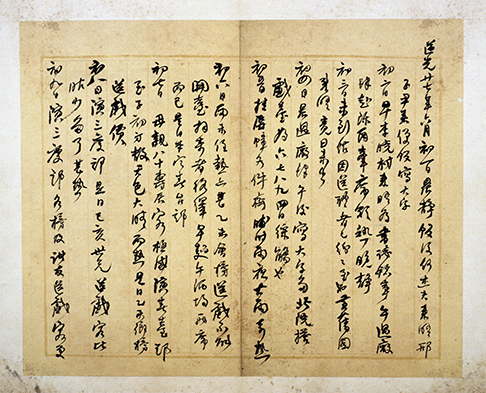

何紹基《種竹日記》(節選)

何紹基臨《張遷碑》

何紹基在書法藝術上的成功,除了先天固有的天賦之外,更重要的是他後天的勤奮所緻。科舉上,他通過發奮努力,才于道光十六年(1836年),考中進士,時年已三十有八。正是因為勤奮,才造就他博通經史,于古文方面有極深的造詣;在諸經、《說文》、注疏、史志、考訂之學諸方面的研究,頗具成就,成為詩書雙絕的書家。當然,這與他仕途的坎坷,促使他全身心投入有關。如果他仕途順暢,官運亨通,那麼他更多的作為也許就會如其父一樣,是在政治上,而非書法藝術上。